RITTERGÜTER

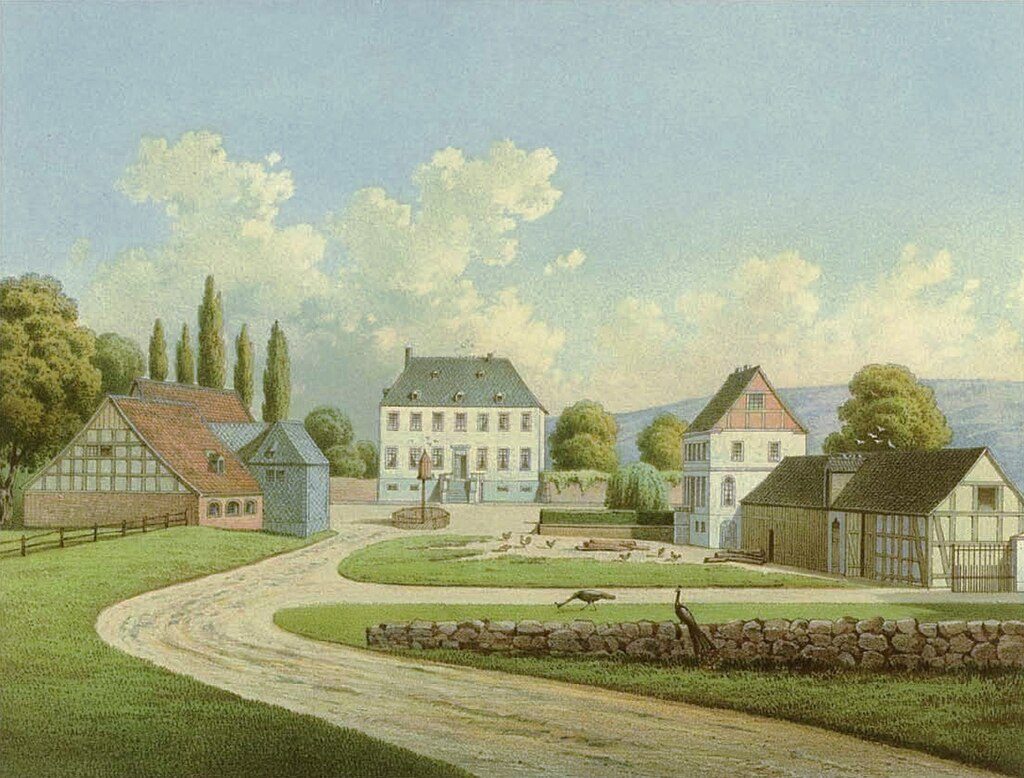

Das alte Bockumer Rittergut

Foto: Christian Hohe, Theodor Albert (Magdeburg 1822-1867, Berlin), Alexander Duncker (1813-1897), Public domain, via Wikimedia Commons

Gut Bockum

Ein altes Rittergut

Ein Rittergut umweht allein durch seinen Namen ein gewisser Mythos. Etwas Unheimliches, etwas Abenteuerliches, etwas aus der Zeit Gefallenes – vielleicht trifft das die Faszination am besten.

Das ehemalige Rittergut Bockum in Meschede wurde 1398 erstmals erwähnt – damals als Lehen der Probstei des Stiftes Meschede. Als Besitzer wird die Familie von Bockum genannt. Durch einen Tausch gegen das Rittergut Weslarn im Kreis Soest gelangte später die Familie von Wesseler in den Besitz des Gutes. Einer der nachfolgenden Eigentümer führte den Namen von Bockum-Dolffs.

Weitere Besitzer waren die Familien von Kleinsorgen, von Papen und bis 1841 die Familie von Schade. Nachdem Freiherr Joseph von Schade ohne Erben starb, vermachte er das Gut seiner Nichte Theresia von Schade, Tochter seines Bruders. Sie heiratete am 25. November 1841 den späteren Landrat des Kreises Meschede: Freiherr Johann von Devivere.

Wandel und Gewerbe

Später befand sich das Gut Bockum im Besitz der Familie Dameris. Bis Ende der 1980er Jahre war dort das Zweitwerk der Strickwarenfabrik Sophie Stecker untergebracht. Nach der Aufgabe des Betriebs wurden Teile des Guts gewerblich vermietet. Der Südflügel gelangte in den Besitz eines Dachdeckerbetriebs. Im Jahr 2005 kaufte M. Dameris, Sohn der Familie, den Südflügel zurück.

Die Nebengebäude beherbergten bis 2011 eine Manufaktur für ökologisch verträglich konzipierte Holzwohnwagen. Teile der Bausubstanz wurden restauriert: Das Gutshaus erhielt eine neue Dacheindeckung, und die zum Gut gehörende Marienkapelle wurde umfangreich instand gesetzt. Der historische Altar erfuhr 2006 eine aufwendige Restaurierung und zeigt sich heute wieder in seiner ursprünglichen Form.

Erhalt durch Verantwortung

Im Jahr 2011 wurde das Gut an ein Ehepaar verkauft. Seitdem befindet es sich im Besitz einer denkmalschutz-verbundenen Eigentümerin, der es um mehr geht als museale Ritterabenteuer. Sie lebt und engagiert sich für die Bewahrung und Integration historischer Bausubstanz in unsere Gegenwart.

Architektur und Bestand

Im Zentrum des Gutes steht ein imposantes, zweigeschossiges Herrenhaus mit sieben Fensterachsen, errichtet um 1800. Eine repräsentative Freitreppe und ein hohes Walmdach vervollständigen das Bild.

Die Marienkapelle trägt eine Inschrift mit dem Jahr 1731. Sie zeigt sich als schlichter Saalbau mit Giebelreiter, ein Bauwerk zwischen Spätbarock und Rokoko. Der dem Bildschnitzer Heinrich Strotmann zugeschriebene Altar dürfte jedoch bereits zwischen 1620 und 1630 entstanden sein – und ist damit deutlich älter als die Kapelle selbst.

Ein hufeisenförmiger Wirtschaftshof umgibt das Ensemble. Denkmalrechtlich erfasst sind das Forsthaus, die Kapelle sowie die Allee, die nordöstlich vom Gutshaus führt. Weitere Bestandteile des historischen Gutes dürften einst Stallungen, Remisen, Speicher, Fischteiche, Wiesen und Ackerland gewesen sein – ein stattliches Anwesen, dessen Dimensionen sich auch heute noch erahnen lassen.

Text: Sabina Butz

Die Marienkapelle (Foto privat)

Gut Bockum heute (Foto privat)

Foto: freepik ki-generiert

Ein Stammhalter auf Gut Baldeborn

Fiktive Erzählung

Ein Sohn! Ein Sohn! Ich weiß nicht mehr, ob zuerst die Glocken in meinem Kopf läuteten oder ob die Magd die Kapellenglocke läutete. Jedenfalls stand ich plötzlich still – mitten im Frühsommerregen, den Blick zum Herrenhaus gerichtet. Und dann rannte ich.

Die Stiefel schwer vom Lehm, der Rock flatternd – aber nichts konnte mich aufhalten. Die Magd hatte nur genickt, als ich zur Tür hineinpolterte. Und da lag sie: meine Catharina. Erschöpft, aber stolz. In ihren Armen – in frische Linnen gewickelt – ein Junge. Unser Sohn: Antonius Hermannus.

Ich beugte mich zu ihm hinab. Sein kleines Gesicht war ganz rot vor Anstrengung. Er schrie – nicht kläglich, sondern kraftvoll. Als ich mit dem Zeigefinger vorsichtig seine Hand berührte, schloss sich seine winzige Faust sofort darum, gekrümmt wie eine Wurzel. Ich wusste in diesem Moment: Diesen Knaben werden wir nicht verlieren, nicht wie den schwächlichen Jungen vor drei Jahren, der nur ein paar Tage lebte.

Catharina sah mich an und lächelte matt. „Er sieht dir ähnlich“, flüsterte sie. Ich wusste nicht, ob das stimmte – aber es war mir gleich. Ich wusste: Heute ist mein Stammhalter geboren. In einigen Jahren wird er mir zur Seite stehen. Und eines Tages den Hof übernehmen.

Unsere Tochter Johanna, gerade zwei Jahre alt, wartete ungeduldig vor der Tür. Ein echter Sonnenschein – mit ihren Locken und ihrer Fröhlichkeit brachte sie Licht in jeden Winkel dieses Hauses. Aber ein Sohn… ein Sohn ist für den Hof etwas anderes. Er trägt den Namen weiter, die Verantwortung, das Land – und vielleicht, eines Tages, die Geschichte.

Denn Baldeborn ist kein gewöhnlicher Hof. Ich bin nur sein Verwalter – der Villicus, wie es in den Kirchenbüchern steht. Ich diene der Familie von Gaugreben, die diesen alten Rittersitz ihr eigen nennt. Doch ich sorge für alles hier: das Vieh, die Felder, das Gesinde, das Korn im Speicher. Ich kenne jeden Balken im Haus, jeden Stein auf dem Weg zur St.-Jakobus-Kirche. Und ich spüre, dass dieser Ort mehr ist als Besitz.

Ich sah aus dem Fenster: Die Weizenfelder ringsum wiegten sich in der warmen Luft – der Morgenregen hatte dem Land gutgetan. Bald wird das Korn reif sein. Ich sehe es vom obersten Fenster aus – goldene Wellen bis zum Waldrand. Manchmal frage ich mich, wie viele Generationen von Männern wohl aus demselben Fenster geschaut haben – still und voller Sorge, ob die Ernte gut wird.

Dieser Hof hat eine lange Geschichte. Früher hieß er Balmern oder Balbern. Ritter saßen hier, bevor ich lesen konnte: Vor 300 Jahren die Wesseler, dann die von Ostendorf – gestandene Männer mit festen Händen. Herbold von Lohn war Herr hier, und heute ist es die Familie von Gaugreben, die auch Valme und Bruchhausen besitzt.

Ich erzähle davon manchmal dem Knecht beim Pflügen oder dem alten Schäfer im Stall. Dass Wesselers Henneke vor 200 Jahren eine Wiese an die Stratmanns von Löllinghausen verkaufte. Und dass ihre Namen noch in alten Verzeichnissen stehen – wenn man nur nach ihnen sucht.

Antonius Hermannus wird das alles einmal wissen. Er wird lernen, was es heißt, Verantwortung zu tragen – vielleicht nicht als Herr, aber als einer, der die Dinge zusammenhält. So wie ich. Und vielleicht wird er einmal mehr sein als ein Verwalter. Hoffentlich nimmt er sich ein Mädel von den umliegenden Höfen zur Frau – wie ich es getan habe.

Ich trat an jenem Morgen vor das Haus, das Gesicht zur aufgehenden Sonne gewandt. Es war still – nur das Rauschen des Windes in den Bäumen und irgendwo ein Hahn, der verspätet krähte.

Dann hob ich die Stimme:

„Ein Sohn! Auf Baldeborn ist ein Sohn geboren!“

Historische Fakten

- Antonius Hermannus Eickhouer wurde am 13. Juni 1688 in der St.-Jakobus-Kirche in Remblinghausen getauft. Seine Eltern waren der Verwalter Anton Eickhouer und dessen Ehefrau Catherina. Gut zwei Jahre zuvor wurde dort seine Schwester Johanna getauft.

- Gut Baldeborn (auch Balmern oder Balbern) war ein landtagsfähiges Rittergut des Herzogtums Westfalen. Besitzer waren u. a. die Familien von Wesseler, von Ostendorf und von Lohn.

- Um 1669 kam Baldeborn durch Einheirat in den Besitz der Familie von Gaugreben, die es mit dem Gut Valme verband. Das Gut erlebte im 18. Jahrhundert eine Blütezeit.

- Vor 1830 wurde Baldeborn an die Familie Stratmann von Löllinghausen verkauft. Damit verlor das Gut seine rechtliche Stellung als Rittergut.

- Stratmanns in Baldeborn: Im Buch „Stammreihen sauerländischer Familien“ Band 3 von Josef Laube ist zu Baldeborn angegeben: „1443 verkaufte Henneke Wesseler, genannt von Baldenborn, und sein Sohn Hermann eine große Wiese an Stratmann zu Löllinghausen“. Nicht nur eine Wiese, sondern das ganze Gut kaufte die Landwirtsfamilie, die das 460 Morgen große Gut zuvor gepachtet hatte. Das muss vor 1830 geschehen sein. In den Remblinghauser Kirchenbüchern findet man im Jahre 1800 einen ersten Taufeintrag, wonach ein Kind der Familie Stratmann in Baldeborn geboren wurde. Ob die Stratmanns damals noch Pächter oder bereits Eigentümer des Guts waren, ist daraus nicht ersichtlich.

Text: Christel Zidi

Gut Baldeborn bei Remblinghausen

Foto: Georg Hennecke

Foto: Georg Hennecke

Kämpfe auf dem "Vryethoff", dem freien Mülsborner Gut

Wenn heute jemand durch Mülsborn spaziert, hört er vielleicht den Wind in den Bäumen, das Plätschern des Schürenbachs – aber sonst ist es meist sehr still. Still genug, dass man meinen könnte, hier sei nie viel passiert.

Doch das stimmt nicht. Wer Mülsborn kennt, weiß: In diesem kleinen Ort steckt mehr Geschichte, als man denkt. Und wer das besonders gut wusste, war Franz-Ferdinand Wittler.

Frans Ferdinand Witt(e)ler, geboren 1818 in Mülsborn, war ein echtes Original. Er machte alles, was man irgendwie mit den Händen machen konnte: Händler, Hausierer, Korbmacher, Lumpensammler, Strumpfweber – man sagte, er könne aus einem Weidenzweig fast alles flechten, sogar Geschichten. Und Geschichten hatte er viele.

Eine seiner liebsten erzählte er immer dann, wenn er mit seinem Korb auf dem Rücken vor dem alten Backhaus stand, wo sich die Leute trafen, um Neuigkeiten auszutauschen. Dann kratzte er sich am grauen Bart, setzte sich auf einen Baumstumpf, schob die Mütze in den Nacken – und begann:

„Ihr meint, hier wär nie was los gewesen?“ fragte er dann mit funkelnden Augen. „Ha! Da kennt ihr den Kampfhof nicht.“

Die Leute rückten näher, denn kaum jemand wusste, was ein Kampfhof sein sollte.

„Früher, da wurde hier nicht nur gestritten – da wurde gekämpft! Nicht mit Worten, sondern mit Schwertern! Da hinten, beim alten Feldweg – wo jetzt das hohe Gras steht – da war der Kampfhof. Ein Platz für den Zweikampf. Wenn zwei sich so richtig in die Wolle gekriegt haben und kein Gericht entscheiden konnte, wer Recht hat – dann hieß es: Ab auf den Kampfhof!“

Er machte eine große Geste mit dem Arm, als würde er gerade selbst das Schwert schwingen. „Da standen sie dann: gepanzert, grimmig, bereit zum Hieb. Und das ganze Dorf hat zugeschaut. Der Sieger hatte Recht – so einfach war das. Damals hat man das ‘Gottesurteil’ genannt.“

Die Zuhörer waren still. Einige grinsten, andere sahen ungläubig drein. Wittler ließ sich davon nicht beirren.

„Es gab sogar Streit, wem der Kampfhof überhaupt gehörte – dem Stift in Meschede oder den Herren vom Kloster Grafschaft. War also nicht nur was für die mit Helm und Schild, sondern auch für die mit Tinte und Siegel. So war das hier. Wo ihr heute spazieren geht, da wurde früher um Ehre, Land und Recht gekämpft.“

Er sah sich um, senkte die Stimme.

„Und wisst ihr was? Man sagt, wenn’s ganz still ist – so wie jetzt – dann kann man sie manchmal noch hören. Die alten Stimmen. Das Schnauben der Pferde. Das Klirren von Eisen.“

Dann stand er auf, rückte den Korb zurecht und ging seiner Wege. So wie immer.

Frans Ferdinand war kein Adliger, kein Gelehrter. Aber er kannte den Ort, kannte seine Geschichten – und vor allem konnte er sie lebendig machen.

Fakten zu Gut Mülsborn und dem Kampfhof

Historische Erwähnungen

- 1318: Erste Nennung Mülsborns („Brunsten von Mülsborn“)

- Das Gut „Vryethoff“ war kurkölnisches Lehen, vermutlich zuvor Arnsberger Lehen

- 1319, 1338: Erwähnung der Familie „von Mülsborn“ (vermutlich Aftervasallen der von Kettlers)

- 1329: Anthon von Mülsborn als Zeuge bei einer Gerichtsverhandlung

- 1385: Brüder Cracht, Henniken und Hinrich von Mülsborn genannt

- 1513: Verkauf des Kampfhofes durch Diderick Westphalen an Meister Henneken zu Eslohe

- 1591: Streit um Zugehörigkeit des Kampfhofes – Stift Meschede oder Kloster Grafschaft

- 1593: Bitte von Johann Westphalen um Zustimmung zum Verkauf eines Erbhauses

Adelsfamilien mit Bezug zu Mülsborn

- Familien „von“: Berninghausen, Fürstenberg, Gaugreben Bruchhausen, Hanxleden, Grafschaft, Laer, Meschede, Schade, Stockhausen, Westphalen, von Gudenberg

- Weitere Familien: Spindeldreher, Klagges, Linhoffs, Middel, Kleine, Wilmer, Wittler

Info zu Adelsprädikaten

- „von“ = Herkunftsbezug

- „zu“ = Besitzbezug

- „von und zu“ = Herkunft und Besitz kombiniert

Text: Christel Zidi