Das Postwesen

Entlang der alten Postwege

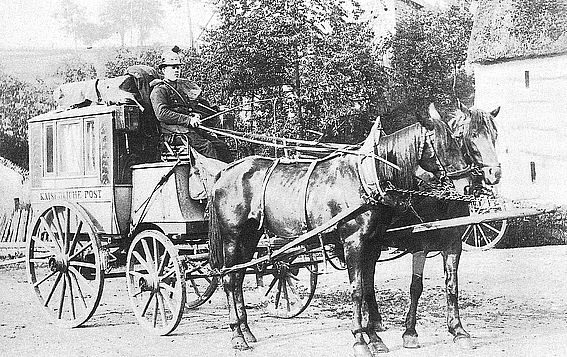

Ganz so lustig, wie in dem alten Lied besungen, waren die Fahrt mit einer Postkutsche wohl eher nicht. Die Straßen voller Schlaglöcher, eine schlechte Federung und dazu das berüchtigte Fluchen der Kutscher. Wie froh waren die Mitreisenden dann, wenn endlich das Blasen des „lustig schmetternden“ Posthorns erklang. Aber nicht nur, dass im 19. Jahrhundert das Postwesen einen großen Aufschwung erhielt, auch viele Gasthöfe, Wirtshäuser und Hotels „zur Post“ entstanden in dieser Zeit.

Foto: Sammlung H. Siepert

Posthaltereien/Poststationen

Poststationen gibt es bereits seit Gründung der Post im Jahre 1490. Damit wurden die Relaisstationen bezeichnet, die an den Altstraßen lagen, an denen Reiter und Pferde wechselten und das verschlossene und versiegelte Postfelleisen, also der große Rucksack des Postreiters wie bei einer Staffel weitergegeben wurde.

Unweit der Poststationen gab es Gasthöfe, die sich um die Verpflegung der Postreiter kümmerten, ebenso wie die für den Reit- und Fahr-Betrieb notwendigen Gewerke, also Schmiede und Stellmacher. Auf den nicht ausgebauten Straßen mit den unzähligen Schlaglöchern konnte schließlich schnell mal ein Rad brechen.

Für die Posthalter ein recht einträgliches Geschäft, da die meisten von ihnen auch zusätzlich ein Wirtshaus betrieben. Gleichzeitig war der Posthalter Dienstherr der Postillione und Postreiter. Viele der Posthalter waren recht vermögend. Von dem Mescheder Posthalter Spanke ist bekannt, dass er mehrere Grundstücke besaß, ebenso wie der Briloner Ferdinand Pohlmann. Dieser war nicht nur Posthalter der Thurn & Taxisschen Post, sondern auch Kaufmann und Gastwirt in Brilon.

Die letzte Pferdewechselstelle vor Hessen – was auch den späteren Namen erklärt – betreute die Familie Braun aus Winterberg. Günstig gelegen am Kreuzungspunkt der Heidenstraße (Köln-Kassel) und der Königstraße (Frankfurt-Paderborn). 1792 wurde hier ein Gasthof mit Gemischtwarenhandel errichtet. Heute steht hier das 4-Sterne-Wellness-Hotel Hessenhof – immer noch in der Hand der Familie Braun.

Ähnliches passiert in Schmallenberg. 1796 gliederte der Posthalter Johann Anton Störmann seinem Hof ein Gasthaus an. Nach und nach entstand hier das 4-Sterne-Hotel, das auf eine mehr als 250 Jahre alte Geschichte zurückblicken kann.

Diese Poststationen hatten häufig angeschlossene Gasthöfe, Stallungen und Speicher – auch die Posthalter selbst waren wichtige Figuren im Ort. Sie sorgten für Frische Pferde, Unterbringung und die reibungslose Weitergabe der Sendungen.

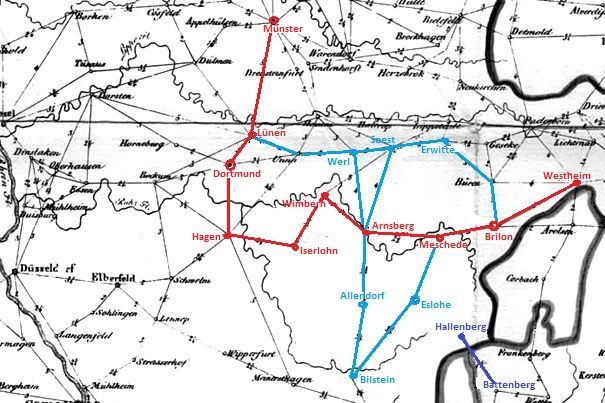

Postkurse auf Altwegen

Wenn man einmal auflistet, wo Gasthöfe, Wirtshäuser oder Hotels „zur Post“ heute noch zu finden sind, erkennt man leicht die historischen Postkurse – die Altwege, auf denen Postboten unterwegs waren.

Wer auf der A46 aus Richtung Dortmund kommend in Richtung Arnsberg fährt, erlebt das selbst: Man steuert direkt auf das alte Postgebäude in Wimbern (Märkischer Kreis) zu, bevor die Straße rechts in Richtung Voßwinkel abzweigt. Dort steht heute das Hotel-Restaurant „Zur alten Poststation“.

1821/22 wurde es von Christoph Schlünder mit Pferdeställen und einer Wagenremise für die bereits im 17. Jahrhundert bestehende Posthalterei Schlünder errichtet. Hinter dem Haus befinden sich bis heute große Nebengebäude – darunter eine historische Remise und die ehemaligen Pferdeställe.

Im 19. Jahrhundert war der heutige Ortsteil der Gemeinde Wickede (Ruhr) ein bedeutender Dreh- und Angelpunkt des preußischen Postsystems. Die korrekte postalische Bezeichnung lautete damals „Wickede bei Wimbern“. Im Restaurant „Alte Poststation“ hängt noch heute ein Gemälde des geschichtsträchtigen Gebäudes – ein Fenster in jene Zeit der rasenden Pferde und reisenden Geschichten.

In Neheim, in der Mendener Straße 29, steht seit 1807, ein Fachwerkhaus, das von dem Rentmeister Reinold errichtet wurde. Ab 1867 wurde das Gebäude als Posthalterei mit Postillon und zwei Pferden genutzt. Die letzte Pferdepost erfolgte am 31.10.1927.

Bild links: Die ehemalige Posthalterei in der Mendener Straße in Neheim (Foto: Christel Zidi)

1742 wurde die erste Fußpost von Arnsberg über Meschede nach Brilon eingerichtet, 1780 die erste Reitpost, später die Postkutschen. Meschede wurde postalisch auch aus Richtung

Warstein/Stimmstamm versorgt. Die letzte Postkutsche fuhr 1921, danach verkehrte ein Postauto zwischen Meschede und Warstein.

In Meschede erinnert noch der Name die Gaststätte "Im alten Postkeller" an alte Zeiten. Das Gesamtgebäude in der Steinstraße 7 wurde von 1842 bis 1889 als Postamt genutzt. Später wurde es von der Familie Schamoni gekauft, die dort ein Café einrichtete. Seit 2010 werden die Räume als Tagespflege für alte Menschen genutzt. Die Kellerkneipe hingegen wird seit ihrer Eröffnung im Jahre 1950 weiter als geselliger Treffpunkt genutzt.

Haus Sauvigny

Foto: SteveK, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Im Haus Sauvigny in Brilon war zur Mitte des 19. Jh. das königlich-preußische Postamt untergebracht, nebenan gleich die Wechselstation für die Postkutschenpferde und die Stallungen. Später lebte hier Brilons Bürgermeister Josef Paul Sauvigny, der Großvater mütterlicherseits von Friedrich Merz. Einst übernachtete hier auch König Jerome, der Bruder Napoleons, und Regent des Königreichs Westfalen. Welchen Einfluss der französische Kaiser auf das deutsche Postwesen hatte, lesen sie unten.

Der Postkurs (auch: Poststraße, Postlinie, Postroute) bezeichnet eine Altstraße, die hauptsächlich von Postreitern und später von Postkutschen zur Beförderung von Postsendungen genutzt wurde, ebenso wie von dem darauf laufenden Postverkehr.

Und natürlich gab es nicht weit entfernt, unterhalb des 1889 errichteten Postamtes, auch eine Gaststätte. Die Gaststätte brannte allerdings 1978 ab. Im neu errichteten Gebäude befindet sich das Hotel „Zur Post“.

Die Postrouten

Auf der Alten Poststraße in Marsberg-Giershagen verkehrten im 19. Jahrhundert Postkutschen auf der Linie von Köln nach Berlin. Dieser Höhenweg war wegen seiner oftmals steilen Abfahrten nicht nur für die Pferdefuhrwerke der Erztransporte, sondern natürlich auch für die Postkutschen eine dauernde Gefahr. So stand früher an den Abfahrten ins Hoppecke- und Diemeltal jeweils ein Heiligenhäuschen, das sowohl Bauern als auch Reisende vor Unfällen schützen sollte. Dennoch kam es besonders im Winter immer wieder zu gefährlichen Situationen. So wird von einem Vorfall berichtet, bei dem eine Postkutsche auf der Abfahrt ins Hoppecketal bei Winterglätte ins Rutschen kam und den Steilhang zur Hoppecke hinunterstürzte. Dabei wurden dem Bericht nach alle Beteiligten schwer verletzt.

(Quelle: MARSBERG, Strümper, W., 450 Jahre Post in Marsberg, 1534-1984)

Eine Kutsche benötigte für ungefähr vierzig Kilometer zirka fünf Stunden – vorausgesetzt, dass es nicht zu Rad- oder Achsbrüchen kam.

Die Kaiserliche Reichspost war das erste überregionale Postunternehmen im Heiligen Römischen Reich. Betreiber der Kaiserlichen Reichspost waren Mitglieder der Familie der Taxis (später Thurn und Taxis), die die Generalpostmeister stellten. Deren Zentrale befand sich zunächst in Brüssel, später in Regensburg. Anfangs bestanden nur zwei Postkurse im Gebiet des heutigen Deutschland: die Niederländische Postroute (von Brüssel nach Italien), die gleichzeitig ein Transitkurs war. Und eine Nebenlinie, die von Köln nach Augsburg führte. Die Kaiserliche Reichspost war für jeden Interessenten gegen Bezahlung zugänglich. Das Ende des deutschen Kaiserreiches im Jahre 1806 war auch das Ende der Kaiserlichen Reichspost.

Zu Beginn des 19. Jh. hatte Napoleon nicht nur Hannover und den größten Teil Preußens besetzt, sondern auch das Herzogtum Braunschweig und Kurhessen. Aus Teilen dieser besetzten Gebiete bildete er das Königreich Westphalen. Seinen Bruder Jérôme machte er 1807 zum König. Die kurze Zeit des Bestehens des Königreichs Westphalen war für die Entwicklung der Post in Deutschland von großer Bedeutung. Napoleon holte Fachleute in seine besetzten Gebiete, um seine Vorstellungen eines modernen Postwesens zu verwirklichen, denn in Deutschland hatte sich die Post, anders als in Frankreich, nicht als einheitliches Ganzes entwickeln können. Das Königreich Westfalen bestand bis 1813.

Zwei Jahre später beförderte wieder die Preußische Post Briefe und Pakete aus Münster, seit 1871 die Deutsche Reichspost, die bis 1945 bestand.

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Reichspost, abgerufen am 11.05.25)

Text: Christel Zidi