MÄRKTE

Bild: KI-generiert by Microsoft Copilot

Der Mescheder Markt

Einer der ältesten Marktplätze im westfälischen Raum

Hotspot der Vergangenheit – Der Wochenmarkt in Meschede

Bevor wir durch Tageszeitungen über regionale und überregionale Ereignisse informiert wurden (1650 erschien in Leipzig die erste Tageszeitung) und in Supermärkten unzählige verschiedene Produkte kaufen konnten (1957 wurde in Köln der erste Supermarkt eröffnet), war der Markt die einzige Gelegenheit, aus einer Vielzahl von angebotenen Waren zu wählen und zu kaufen. Darüber hinaus war der Markt der „Hotspot“ der Vergangenheit: Hier erfuhr man die aktuellen Neuigkeiten – teilweise auch skurrile Gerüchte.

Der Markt hatte und hat demzufolge eine wichtige soziale Funktion, die wir auch heute noch ein wenig nachempfinden können, wenn wir auf unserem wunderschönen Wochenmarkt neben regionalen und überregionalen Köstlichkeiten die eine oder andere lokale Sensation erfahren.

Einer der ältesten Märkte im westfälischen Raum

Der Mescheder Markt zählt wahrscheinlich zu den ältesten im westfälischen Raum. Seine Geschichte beginnt am 21. Januar 959 n. Chr.: Damals gewährte König Otto I. dem hiesigen Stift alle Zollrechte „die aus dem Fleischmarkt im Orte Meschede“ anfielen. Otto I. unterschrieb eigenhändig. Die Original-Urkunde befindet sich im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, in Münster und kann im Stadtarchiv Meschede digital eingesehen werden.

Im Jahr 1650 erhielt die Freiheit Meschede vom Kölner Erzbischof Ferdinand von Bayern zusätzlich einen Vieh- und Jahrmarkt. Ursprünglich fanden nur wenige Märkte zu bestimmten Tagen im Jahr statt – einen regelmäßigen Wochenmarkt gibt es in Meschede „erst“ seit ca. 200 Jahren.

Bis 1809 fand der Markt auf dem heutigen Kaiser-Otto-Platz statt. Danach wurde er auf den Stiftsplatz und den Kaiser-Otto-Platz verlegt. Der Platz des Marktes ist also über Jahrhunderte erhalten geblieben und stetig vergrößert worden – doch die Bedeutung des Marktes hat sich gewandelt.

Die Marktmeisterin – mit Herz und Struktur

Die Organisation des Mescheder Wochenmarktes liegt heute in den Händen der Stadtverwaltung. Frau Verena Kappen hat neben vielen anderen Aufgaben auch die Verantwortung für die Marktstände vor Ort übernommen. Als „Marktmeisterin“ – ein Begriff, der bis heute in Gebrauch ist – weiß sie stets etwas Spannendes über den Wochenmarkt zu berichten:

„Als Kind bekam ich von meiner Großmutter auf dem Mescheder Wochenmarkt immer ein Fischbrötchen – vom selben Marktbeschicker, der heute noch seinen Fischstand bei uns hat.

Überhaupt haben wir viele Händler, die schon seit Jahrzehnten und über mehrere Generationen ihre Waren anbieten. Daneben gibt es die sogenannten ‚fliegenden Händler‘, die nur zu selbst gewählten Terminen in Meschede sind.

Die Standplätze der einzelnen Anbieter werden gern beibehalten, da die Besucher ihre vertrauten Plätze kennen. Für neue Stände findet sich aber natürlich immer ein Plätzchen. Die Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern ist herzlich, kooperativ und von gegenseitigem Respekt geprägt.“

Der Wochenmarkt muss erhalten bleiben

Natürlich ist der Mescheder Wochenmarkt auch durch entsprechende Rechtsvorschriften geregelt: Zur Erhebung von Marktgeldern und zur Teilnahme finden sich Satzungsregelungen. Zusätzlich gibt es eine Rechtsverordnung über die Gegenstände des Wochenmarktes. Verena Kappen kennt diese Grundlagen aus dem Effeff, betont aber:

„Ich muss eigentlich nie auf die Einhaltung pochen. Hier läuft alles friedlich und harmonisch ab. Stadt und Marktbeschicker ziehen an einem Strang. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Wochenmarkt zu erhalten.“

„Bitte einen halben Blumenkohl“

Die Besucher sind natürlich viele Seniorinnen und Senioren, die oft seit Jahrzehnten und über Generationen das vielfältige Angebot nutzen. Und genauso lockt der Markt viele Eltern mit kleinen Kindern. Verena Kappen freut das besonders:

„Das zeigt, dass regionale Produkte gefragt sind. Ebenso wird der Klimaschutz ernst genommen, denn es gibt kaum Plastiktüten. Eine persönliche und individuelle Ansprache ist selbstverständlich.

Wo sonst bekommt man einen halben Blumenkohl oder abgezählte Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln und anderes Gemüse?“

Ihr Wunsch: Dass sich die Mescheder ihren Wochenmarkt erhalten – und ihn weiterhin in gewohnter, harmonischer Atmosphäre genießen.

Text: Sabina Butz

Bild generiert by Microsoft Copilot

Schicksalshafte Begegnung auf dem Reister Markt

Am Tage des heiligen Bartholomäus, den 24. August im Jahre des Herrn 1661

Schon in den frühen Morgenstunden lag reges Treiben über dem Dorfe Reiste. Die Krämer hatten ihre Stände auf dem Platze vor der Kirche errichtet – Tücher flatterten im Winde, und der Duft von frisch gebackenem Brot, geräuchertem Fleisch und gewürztem Wein erfüllte die Luft. Kinder tollten zwischen den Tischen umher, mit roten Wangen und staunenden Blicken, ganz erfasst vom bunten Getümmel. Das Läuten der Glocken kündete vom Beginn des Kirchspielgerichts, und so fanden sich Bauern und Bäuerinnen aus nahen und fernen Ortschaften ein – etliche mit einem bestimmten Anliegen, andere nur aus Neugier, was der Tag wohl bescheren möge.

Schon seit dem 11. Jahrhundert, so will es die Überlieferung, sei solch ein märkisches Treiben an diesem Orte gewesen. Kaufleute, die auf dem Wege nach Soest, Brilon oder Attendorn gen Hanse zogen, hielten einst an der Reismecke Rast und boten ihre Waren feil. Und spätestens seit dem Jahre des Herrn 1347 – so bezeugt es eine altehrwürdige Urkunde – versammelten sich zu St. Bartholomäus alljährlich Gericht und Landsgemeinde an eben diesem Ort. Wer dem Gericht unentschuldigt fernblieb, hatte harte Strafen zu gewärtigen. So war es nur recht, dass das gemeine Volk zahlreich erschien – eine treffliche Gelegenheit, zugleich mit Vieh, Wolle und allerlei Gut zu handeln.

Auch der junge Henrich Schroer, ein Bauerssohn aus Reiste, hatte eine Ladung feiner Schafwolle mit sich geführt, in der Hoffnung auf guten Tausch. Schon Wochen zuvor hatte er dem Bartholomäus-Markt entgegengefiebert, war dieser doch weithin gerühmt für seine vielfältigen Begegnungen. Man raunte gar, dass hier nicht wenige Ehen ihren Anfang nähmen, noch ehe von offizieller Werbung die Rede sei. „Das schad’t ja nicht“, dachte sich Henrich, der nun in sein 26. Lebensjahr getreten war.

An einem Stand mit irdenem Geschirr und bunten Bändern begegnete er Christina Langen, ein schmuckes Mädchen, das mit ihrer Muhme* aus Littfe im Südsauerland, angereist war. Sie reichte dort feines Leinen an, welches in ihrem Heimatort kunstvoll gewebt ward. Ihre Blicke trafen sich – erst flüchtig, dann fragend, bald lächelnd. Ein Wort über den Stoff, ein Scherz über den Preis – und sie gerieten ins Gespräch, mitten im Menschengewimmel, und doch wie in ihrer eigenen kleinen Welt.

Solch Begegnungen waren nicht selten an diesem Tage. Der Bartholomäusmarkt – wie er noch genannt ward, ehe er später als Reister Markt bekannt wurde – bot jungen Leuten die seltene Gelegenheit, über die engen Grenzen des eigenen Kirchspiels hinauszublicken. So hatte vor vier Jahren schon Fecks Eber aus dem Reister Kirchspiel seine Johanna aus Wallen kennengelernt. Und auch Tonnes Lohmann vom Lohof fand hier zwei Jahre zuvor seine Trina Schulten aus Uentrop zwischen all den Marktständen. Tonnen Cordes aus Büemke war ebenfalls zugegen – merkte der eigentlich nicht, dass Lohagens Trina aus Bödefeld ihm schon den ganzen Tag zulächelte?

Doch nicht ein jeder war des Gerichts wegen gekommen. Manch einer kam zum Tanze, andere, um ein Pferd zu verkaufen oder zu erstehen, wieder andere, weil sie sich Hoffnungen auf eine gute Partie auf dem Heiratsmarkt machten.

Im Jahre 1826 wurde der Markt vom Kirchhof hinüber auf den Schultischen Hof verlegt. Zwar änderte sich damit der Ort, nicht aber der Zauber des Reister Marktes. Zwischen Vieh- und Pferdehändlern, Leinen- und Töpferständen – und seit den 1840er Jahren gar einem Karussell – wurden fortan weiter Geschichten geschrieben. Manch eine davon fand ihren Weg ins Reister Traubuch, und gewiss sind darunter auch noch viele jüngeren Datums.

Text: Christel Zidi

Anm.: Alle genannten Personen sind sich tatsächlich begegnet (s. Katholische Kirchenbücher Reiste). Ob die erste Begegnung auf der Reister Markt stattfand, ist nicht unwahrscheinlich, aber nicht überliefert. Spätestens traf man sich aber vor dem Reister Traualtar.

Fakten:

Der Reister Markt geht vermutlich bis ins 11. Jahrhundert zurück und entstand durch durchziehende Kaufleute, die an der Reismecke rasteten und Waren anboten. Eine Urkunde von 1347 belegt ein „Landding“ am Tag nach St. Bartholomäus, zu dem viele Menschen kamen – auch Händler nutzten diese Gelegenheit. Bis heute lebt die Tradition im jährlich stark besuchten Markt fort.

*Muhme = Schwester der Mutter

Quellen: https://www.reistermarkt.de/reister-markt/, matricula-online

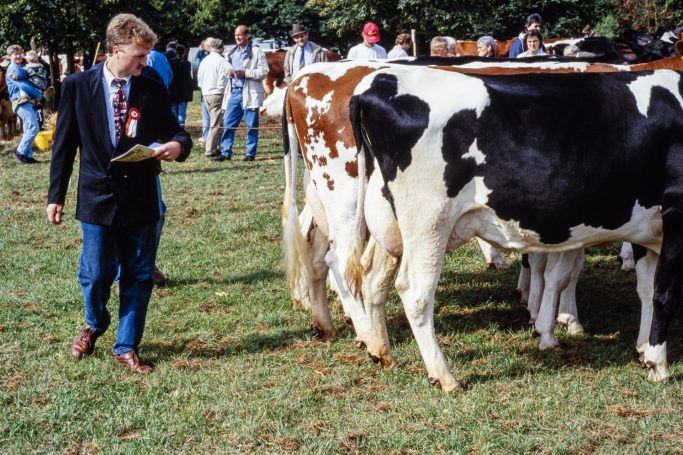

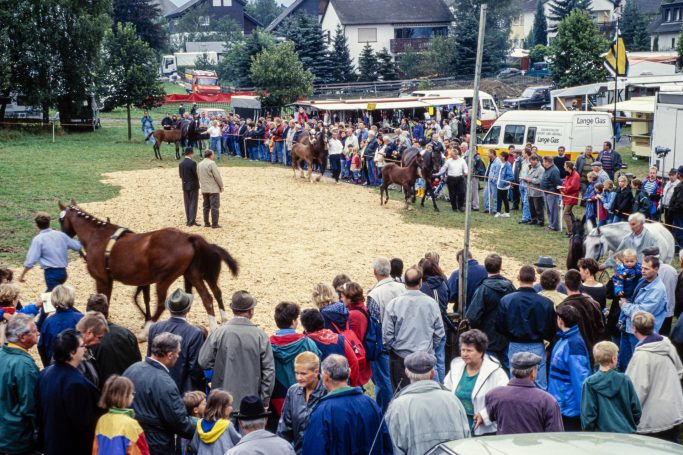

Szenen vom Reister Markt Ende der 1990er Jahre

Fotos: Georg Hennecke

Auf dem Küstelberger Pferdemarkt

Bild ki-generiert bei Microsoft Copilot

Küstelberg, am Laurentiustag im Jahre 1670

Die Sonne schob sich langsam über die bewaldeten Kämme des Sauerlandes, während die ersten Hufe über das Kopfsteinpflaster klapperten. Heute war Laurentiustag – Pferdemarkt. Schon das ganze Jahr hatten sich die Küstelberger auf diesen Tag gefreut.

Franziskus, ein stattlicher Bauer aus dem Medebacher Feld, war im Morgengrauen mit zwei Rappen aufgebrochen. Ihre glänzenden Felle hatte er mit Leinsamenöl behandelt, ihre kräftigen Gliedmaßen machten Eindruck. Er hoffte auf einen guten Preis – denn Pferde wie diese wurden gebraucht: zum Ziehen, Tragen, Pflügen.

Nahe der Klosterlinde hatte Nicolae, ein Händler aus der Walachei, sein Lager aufgeschlagen. Niemand wusste genau, woher er kam – man nannte ihn den „Zigeuner“, doch Nicolae selbst sprach nie davon. Er war ein Flüsterer, einer, der das Wesen eines Pferdes mit einem Blick erkannte. Seine Stute war außergewöhnlich: grauweiß, mit blauen Augen. „Aus der Donau-Ebene“, sagte er leise. „Läuft wie der Wind, träumt vom Horizont.“

Vom Padberg-Hof aus beobachtete Jakob das bunte Treiben. Als Wirt und Händler wusste er: Hafer und Strohsäcke brachten oft mehr als Ross und Reiter. In der Küche brodelte ein dicker Eintopf, auf dem Dachboden lagen Schlafstätten für Durchreisende. Heinrich hatte sich bestens eingerichtet – wer nicht mehr nach Hause fand, konnte bei ihm für einen Batzen nächtigen.

Der Markt war in vollem Gang. Bauern prüften Zähne, klopften Schenkel und diskutierten über Abstammung, Zugkraft und Preis. Kinder tollten zwischen den Ständen, Frauen verkauften Strickwaren und Brot. Ein Spielmann ließ seine Drehleier singen, und der Duft von gebratenem Speck hing schwer in der Luft.

Hans, Sohn des Winterberger Bauern Tönnies, stand bei Nicolaes Stute. „Zu fein für unsere Felder“, brummte der Vater. Doch Jost, der sonst schweigsame Nachzügler, war von dem Tier hingerissen. Als er die Stute streichelte, blieb sie stehen, senkte den Kopf und schnupperte sanft an seiner Weste.

Nicolae sagte nur: „Sie gehören zueinander. Ich verkaufe sie nur an den, der das sieht.“

Tönnies sah den Blick seines Sohnes und verstand. Es wurde ein Handel geschlossen: ein Fuder Heu, ein altes Wagenjoch und zehn Taler. Nicolae reichte die Zügel, verbeugte sich leicht – und verschwand, mit einem Lächeln und der Straße unter den Füßen.

Am Abend war der Padberg-Hof erfüllt von Musik und Lachen. Heinrich zapfte Bier, Lene tanzte mit der Marktjugend – und vor der alten Klosterlinde drehte sich das Karussell aus Geschichten weiter. Wie an vielen Markttagen zuvor.

Historische Fakten zum Pferdemarkt in Küstelberg

Erste Märkte: Vermutlich ab dem 11. Jahrhundert, durchziehende Kaufleute nutzten Küstelberg als Rastplatz.

Laurentiusmarkt: Fest etabliert spätestens im 14. Jahrhundert; jährlicher Pferde- und Warenmarkt.

Padberg-Hof: Unterkunft und Versorgung für Händler, heute Haus Ewers.

Letzter Markt: 1964 – mit dem Rückgang des Pferdehandels endet die Markttradition.

Gründung des St. Hubertus Schützenvereins 1965 als Fortsetzung der Festkultur.

Ortsnamen: Die Straße „Alter Pferdemarkt“ und die über 500 Jahre alte Klosterlinde erinnern uns bis heute an die Markttradition.

Quelle: https://kuestelberg.de/verzeichnis/dorfgeschichte/

Text: Christel Zidi

Der Ort des Geschehens: Haus Ewers in Küstelberg, früher Padberg-Hof genannt

Foto: Georg Hennecke