HEXENVERFOLGUNGEN

Der Hexenwahn erreichte zwischen 1626 und 1631 seinen traurigen Höhepunkt, Allein in den Jahren zwischen 1628 und 1631 sind im Herzogtum Westfalen 600 Angeklagte nachweisbar, die fast alle auf dem Scheiterhaufen endeten. Da nicht alle Akten erhalten sind, wird die Zahl der Opfer aber bei über 1000 liegen.

Europaweit waren etwa 75–85 % der als „Hexen“ verurteilten und hingerichteten Personen waren Frauen, 15–25 % Männer. In absoluten Zahlen geht man von etwa 40.000 bis 60.000 Hinrichtungen während der europäischen Hexenverfolgung aus (zwischen ca. 1450 und 1750), wobei über 10.000 Männer betroffen gewesen sein dürften. Besonders hoch (bis 90 %) war der Anteil der Männer in Skandinavien, da Magie dort mit „männlichem“ Wissen (Runen, Ritualen) assoziiert wurde.

(Quelle: Wolfgang Behringer: Hexen – Glaube, Verfolgung, Vermarktung)

Friedrich Spee von Langenfeld und die Kritik am Hexenwahn

Im Jahr 1631 veröffentlichte Friedrich Spee seine berühmte Streitschrift Cautio Criminalis, in der er die Hexenprozesse seiner Zeit scharf kritisierte. Darin schreibt er über die Ursachen des Hexenwahns:

„Wenn dann diese Leute (die Theologen) irgendwelche Geschichtchen – oftmals rechtes Altweibergeschwätz – von Zauberern oder auf der Folter erpresste Geständnisse zu hören oder zu lesen bekommen, dann nehmen sie sie gleich so wichtig, als ob es ein Evangelium wäre, und schäumen von Eifer mehr als von Sachkenntnis. Schreiben, man dürfe solche Schandtat nicht dulden, alles sei voller Hexen, man müsse diese Pest mit allen Mitteln bekämpfen und vieles derart.“

Spee verurteilte nicht nur die Rolle der Theologen, sondern machte auch die breite Bevölkerung mitverantwortlich. Besonders kritisierte er den „neidischen und niederträchtigen Pöbel“, der sich „ungestraft überall mit Verleumdungen an seinen Feinden rächt und seiner Schwatzhaftigkeit nur durch Verunglimpfungen Genüge tun kann.“

Zur Person Friedrich Spee von Langenfeld

Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635) war ein deutscher Jesuit, Theologe und Dichter. Bekannt wurde er als scharfer Kritiker der Hexenprozesse mit seiner anonym veröffentlichten Schrift Cautio Criminalis. Darüber hinaus prägte er das geistliche Liedgut mit Werken wie „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und „Zu Bethlehem geboren“.

Text: Christel Zidi

Foto: Autor/-in unbekanntUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Die Linde auf dem Halloh

Bauer Thönies Stirnberg erzählt

Wallen, im Jahre 1628

Es war ein heißer Sommer, wie man ihn selten sah in unserm Tal. Die Kühe gaben dennoch gut Milch. Jeden Morgen in der Früh ist sie in den Stall gegangen, um die Kühe zu melken. Sie hat geknetet, gerührt, geschlagen – bis die Butter kam.

„So hab ich’s von der Mutter gelernt“, sagt sie oft. Und mit der Mutter meinte sie eigentlich meine Mutter, denn die Anna war noch sehr jung, als wir geheiratet haben und sie auf den Hof kam.

Sie war fleißiger und geschickter als die meisten anderen Frauen – egal, um welche Arbeit es ging. Und so machte sie es auch mit der Butter: Die schlug sie an heißen Sommertagen eben so lange, bis es ihr gelang.

Doch die Nachbarn sagten, sie hätte zu viel Butter aus der Milch gemacht. Sie sagten, das sei nicht möglich – nicht bei dieser Hitze, nicht in diesem Sommer, nicht ohne teuflischen Beistand.

Doch die Leute … ach, die Leute sind schnell mit der Zunge und langsam mit dem Verstand. Sie redeten. Erst leise, dann lauter. Sagten, sie könne dies nur, weil sie nächtens mit dunklen Kräften verkehre. Der Teufel selbst solle ihr helfen, sagten sie. Dabei weiß ich es doch ganz genau: Meine Anna lag neben mir – jede Nacht, die ganze Nacht.

Und dann kam der Prange. Gerichtskommissar nannte man ihn, aber ich sage: Er war des Bösen Knecht.

Ich bat ihn. Ich fiel gar auf die Knie. „Lasst sie gehen“, sprach ich, „sie ist rein wie frisches Quellwasser und fromm obendrein.“ Doch sein Herz war wie Stein, und sein Blick voll Gier nach Schuld. In Calle sprach er das Urteil, noch ehe das Verhör recht begonnen hatte.

Sie holten sie in der Nacht. Ich weiß nicht, ob sie weinte – sie war stark, meine Anna.

Am Halloh stellten sie den Scheiterhaufen. Die Menge kam, wie zu einem Fest. Kinder saßen auf Schultern, Weiber tuschelten, Männer spuckten. Ich stand allein, sprachlos vor Schmerz. Sie band man an den Pfahl. Ihre Stimme klang hell, als sie rief:

„Herr, Du weißt, dass ich unschuldig bin. Zeige es diesen Menschen!“

Dann züngelte das Feuer. Ich hielt den Atem an. Und als der Rauch aufstieg, wusste ich: Mein Herz war mit ihr verbrannt.

Auf dem Halloh, in ihrer Asche, wuchs bald ein zartes Pflänzlein, und keiner achtete seiner. Ich ging oft dorthin, schwieg und schaute.

Das Bäumlein wuchs – gerade, schlicht und doch sonderbar. Seine Krone teilte sich bald in fünf Äste, wie eine ausgestreckte Hand – ihre Hand.

Man sagt, es sei ein Wunder. Ich sage: Es ist Gottes Antwort.

Ein Zeichen, dass Wahrheit lebt, auch wenn Menschen sie verbrennen.

Fakt

Die Bäuerin Stirnberg (gest. 1628) aus Wallen war die letzte, die als Hexe auf dem „Halloh“ bei Calle verbrannt wurde.

Text: Christel Zidi

Foto: Georg Hennecke

Michael Stappert,

der Friedrich Spee des Sauerlandes

„Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern und forscht nicht nach den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet; denn ich bin der HERR, euer Gott.“ – energisch war die Predigt des jungen Hirschberger Pfarrers. Er wollte seine Gemeinde frei halten von allen bösen Einflüssen. Ein gottgefälliges Leben sollte ihr Bestreben sein. Und damit es auch die in den hinteren Reihen hören konnten, fügte er mit Nachdruck den Bibelvers aus dem 2. Buch Mose hinzu: „Die Zauberinnen sollt ihr nicht leben lassen.“

In die hintere Kirchenbank hatte sich jemand gezwängt, der sich in Hirschberg bereits einen Namen gemacht hatte: Heinrich Schultheiß. Dem „Hexenrichter“, wie man ihn auch nannte, gefiel die leidenschaftliche Predigt des Michael Stappert. Genauso einen Eiferer konnte er auch vor Gericht gebrauchen.

Kurze Zeit darauf hatte Michael Stappert, der ursprünglich aus Rüthen-Meiste stammte, bereits einigen Prozessen beigewohnt. Fast immer ging es dabei um Anklagen wegen Hexerei. In einem der ersten Fälle wurde eine junge Frau aus Hirschberg angeklagt, die aufgrund ihres liederlichen Lebenswandels stadtbekannt war. Ihr schönes Antlitz hatte schon so manchen Ehemann in Versuchung geführt und so mancher Ehefrau Kopfschmerzen bereitet. Eine Hexe par excellence – so kam es ihm in den Sinn. Aber was wusste Stappert wirklich von den Missetaten dieser Frau? Waren es gar nur Vermutungen?

Seine Aufgabe war es, den zum Tode Verurteilten geistlichen Trost zuzusprechen. Dabei hatte Stappert stets die Hoffnung auf ein Umdenken, ein Bekehren dieser Irregeleiteten. Bei den Gesprächen mit den Verurteilten hörte er immer wieder, wie sie zu ihren Geständnissen gebracht worden waren. Suggestive Fragen und Folter waren die üblichen Methoden. In dem jungen Priester kamen Zweifel auf: Waren die Menschen, die da vor ihm saßen, wirklich Hexen und Zauberer? Waren sie es, deren Ausrottung er noch vor wenigen Monaten von der Kanzel gefordert hatte? Es gab einige unter ihnen, die ausdrücklich darum baten, das, was sie ihm anvertrauten, nicht den Richtern mitzuteilen. Zu groß war die Angst vor weiteren Folterungen. Lieber wollten sie sterben.

Nun stand ein weiterer Fall an: Steffen von Niederbergheim. Stappert kannte ihn. Der Niederbergheimer war ungefähr in seinem Alter. Eigentlich kannte ihn jeder in der Umgebung, denn mit dem Wasser aus der Möhne braute Steffen ein besonders gutes Bier. Doch dieser Bierbrauer, der da auf der Anklagebank saß, hatte mit Hexerei nun wirklich nichts im Sinn. Natürlich vernebelte zu viel seines Bieres einem schon mal den Kopf, aber das tat anderes Bier ebenso.

Michael Stappert und Friedrich Spee, Bronzeplastik am Hexenturm in Rüthen

Foto: Georg Hennecke

Als Michael dem jungen Brauer die letzte Beichte abnahm, hörte er fast das Gleiche, das er zuvor auch von den anderen Verurteilten erfahren hatte – von denen in Kallenhardt, Hirschberg, Hellefeld und jetzt hier in Allagen. Die schon zuvor aufgekommenen Zweifel des Pfarrers verstärkten sich. Für Steffen konnte er nichts mehr tun, aber er wollte seinen Blick mal genauer auf das richten, was bei diesen Prozessen wirklich vor sich ging. Fortan führte er nicht nur Gespräche mit den Verurteilten und ihren Verwandten, sondern auch mit anderen Geistlichen und mit den Gefängniswärtern. Jetzt wollte er genau wissen, was wirklich bei den Hexenprozessen, an denen er in den Jahren 1628 und 1629 teilnahm, geschah – und was bei den Folterungen geschah. Auch den Hexenkommissar nahm er mal genauer unter die Lupe:

Heinrich Schultheiß stammte aus einer reichen Großbauernfamilie aus Scharmede bei Salzkotten. Was hatte ihn zum unbarmherzigen Hexenkommissar werden lassen, der er war? Die Ausbildung an der Jesuitenschule in Paderborn oder später die an den Universitäten in Köln und Würzburg, die keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Hexenverfolgung ließen? Hatte ihn der Verfolgungseifer der Brüder Dietrich und Kaspar von Fürstenberg angesteckt – der eine Bischof im Hochstift, der andere Landdrost im Herzogtum Westfalen? Oder war es die Tatsache, dass sein Vater, als Schöffe an einem Hexenprozess beteiligt – damals wurden zwölf Frauen verurteilt und hingerichtet –, vom Sohn einer Verurteilten wegen Rechtsbeugung verklagt wurde? Mischte sich da der Kampf gegen den Protestantismus mit der Bekämpfung des „Hexenunwesens“?

Verfolgte Michael Stappert, der Priester aus Rüthen-Meiste, der bis 1621 in Hirschberg und später in Grevenstein tätig war, wirklich die gleichen Ziele wie der hartherzige Hexenrichter? Ganz sicherlich nicht. Die Erkenntnisse, die Michael Stappert erlangt hatte, führten zu einem vollständigen Sinneswandel. Er schrieb diese nieder und wandte sich fortan gegen das Unrecht, gegen gnadenlose Folterung und die Verurteilung Unschuldiger als Hexen und deren Tod auf dem Scheiterhaufen. Seine Schrift, die „Cautio Criminalis“, die er 1631 schrieb, wurde 1676 in dem Buch des Amsterdamer Kaufmanns Hermann Löher veröffentlicht. Darin schrieb Michael Stappert u. a.:

„So sehe ich mich dahin gebracht zu zweifeln, ob es überhaupt Hexen gibt.“

Text: Christel Zidi

Der letzte Gang des Steffen von Niederbergheim

Allagen, 28. Juni 1617

Es war nicht nur die Ruhe vor dem Gewitter an diesem schwülen Sommertag, an dem die Menschen in den Gassen nur flüsterten und selbst das Kirchengeläut vom Möhneufer her dumpfer klang als sonst. Mittlerweile hatte sich vor dem Rathaus eine unruhige Menge versammelt, denn heute sollte ein Mann zum Scheiterhaufen geführt werden, den alle in der Umgebung kannten – und bis vor einigen Tagen hätte man auch sagen können: den alle in der Umgebung mochten: Steffen von Niederbergheim.

Zahlreiche Männer waren bei ihm zu Gast gewesen, um das köstliche Bier zu verkosten, das Steffen braute. Es wurde gelacht und nicht selten viel getrunken, denn die meisten von ihnen arbeiteten schwer, oft in den umliegenden Wäldern. Doch so sehr Steffen sich in den letzten Tagen den Kopf zermartert hatte, wer ihn wohl angeklagt haben mochte – es fiel ihm niemand ein. War es Neid, weil sein Geschäft gut lief – und Steffen zudem eine gute und schöne Frau besaß, die ihre Kinder wohl erzogen hatte? Es hatte keinen Sinn mehr, darüber nachzudenken. Das Urteil war gefällt.

Neben ihm schritt Pfarrer Michael Stapirius, ernsten Gesichts, ein Kreuz in der Hand, ein Gebet auf den Lippen. Doch sein Blick streifte nervös den Mann, den er begleiten sollte. Noch war Hoffnung – auf Reue, auf das Eingeständnis der Schuld, auf Rettung der Seele.

Sie kannten sich gut, denn auch der Pfarrer war gern einmal bei ihm eingekehrt. Und er wusste, dass Steffen zwar ein lauter und sehr direkter Mensch war, aber auch ein gottesfürchtiger.

„Steffen“, begann er leise, „tu Buße. Bleib bei deinem Geständnis. Der Himmel sieht, was in deinem Herzen ist.“

Steffen blieb stehen. Die Fesseln knarrten, als er sich umwandte. Sein Sohn war gekommen, ein angesehener Schiedsmann aus Paderborn, der sich nicht hatte abhalten lassen, Zeuge zu werden.

„Herr Michel“, sagte Steffen, laut genug, dass sein Sohn es hören konnte, „Ihr kennt mich. Wollt Ihr mich begleiten, so sei es. Aber nennt mir kein Wort von Zauberei. Ich bin kein Zauberer. Was ich gestand, wurde mir aus dem Leib geprügelt – von Schöffen, Richtern, dem Kommissar Höxter. Sie zwangen mich, zu sagen, was nie in meinem Sinn war. Sie machten mich zum Lügner. Und nun soll ich für ihre Lüge brennen.“

Er drehte sich seinem Sohn zu, der sichtbar mit den Tränen zu kämpfen hatte. Da war kein Zittern in seiner Stimme, nur das schwere Wissen eines Mannes, dem jede Gerechtigkeit verweigert worden war. „Sohn“, sprach er, „wenn in dir ein Tropfen meines Blutes lebt, dann räche mich. Nicht mit Hass, sondern mit Wahrheit. Lass die Namen dieser Schurken nicht in Vergessenheit sinken – Richter, Schöffen, Kommissar. Wenn ich die Wahrheit sage, foltern sie mich erneut. Und welcher Mensch, Sohn, hält ein zweites Mal aus, was mich schon beim ersten Mal zerbrochen hat?“

Hexenverbrennung

Foto: KI-Generiert by Microsoft Copilot

Am Ende, vor dem Gericht, wiederholt Steffen von Niederbergheim unter Zwang seine unter Folter erpressten Geständnisse. Das Urteil wird vollstreckt. Das Feuer löscht das Leben eines Mannes aus, der unschuldig war.

Pfarrer Stapirius ist erschüttert. Er beginnt zu zweifeln, leise zuerst, dann lauter. Später wird er schreiben, dass nicht Recht oder Gerechtigkeit das Handeln der Gerichtsherren bestimmte, sondern „was ihnen in den Kram passt, was ihrem Beutel dient“. Der Zweifel ist gesät.

Stapirius – oder Michael Stappert, wie er mit bürgerlichem Namen hieß – hatte zunächst an die Notwendigkeit der Ausrottung der Hexerei geglaubt. Doch seine Gespräche mit den Angeklagten, das Grauen der Folterkammern, lassen ihn umdenken. In einem verlorengegangenen Werk, das jedoch in Zitaten überliefert ist, erhebt er seine Stimme gegen das System aus Angst, Lüge und Gewalt.

Infokasten

- Von 1573 bis 1659 sind aus dem kleinen Ort Rüthen und im Gogericht Rüthen 169 Hexenprozesse bekannt. Mindestens 79 Menschen wurden hingerichtet.

- Steffen von Niederbergheims Sohn war Schiedsmann in Paderborn. Seine Schwester war die Hirschberger Bürgerin Gertrud Koch („Gertrud die Kochsche“), die 1628 in Anröchte von dem Hexenkommissar Heinrich von Schultheiß verurteilt und anschließend verbrannt wurde.

- Am 31. März 2011 beschloss die Stadtvertretung eine sozialethische Rehabilitation im Bereich der heutigen Stadt Rüthen für während des 16. und 17. Jahrhunderts im Rahmen der sogenannten Hexenverfolgungen unschuldig verurteilte und hingerichtete Personen.

Text: Christel Zidi

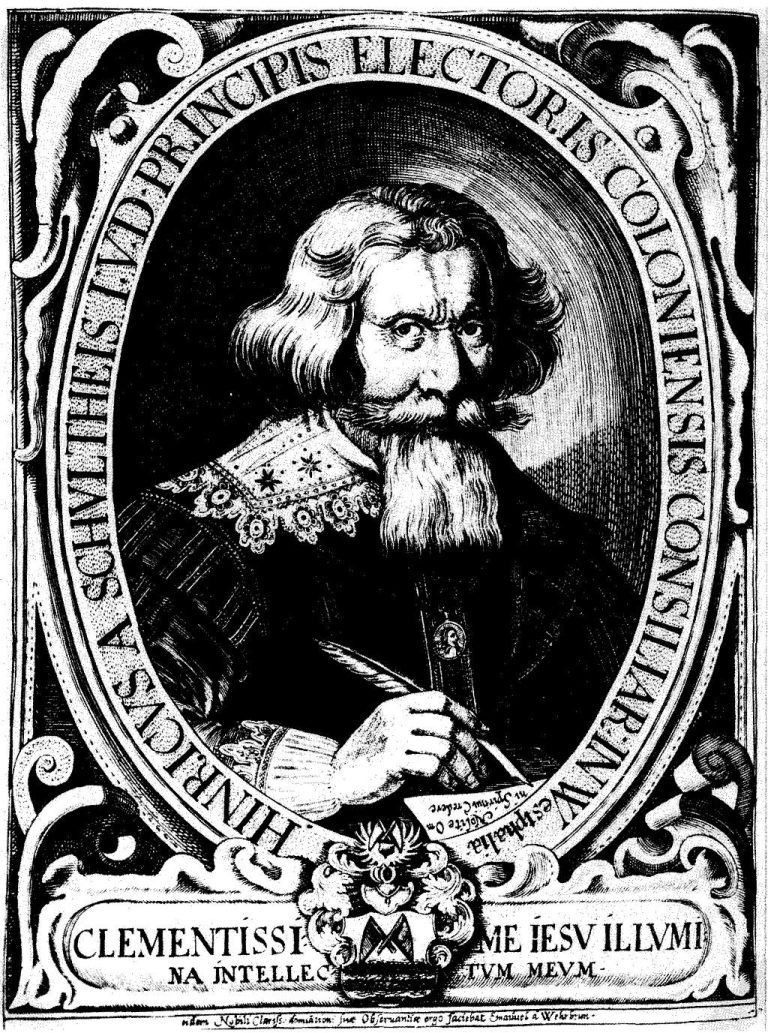

Heinrich Schultheiß, der Hexenkommissar

In der staubigen Sommersonne von Scharmede, einem kleinen Dorf bei Salzkotten, stand der Hof der Familie Schultheiß wie ein Bollwerk des Wohlstands. Heinrich, der älteste Sohn des reichen Großbauern, wuchs in einer Welt auf, in der Ehre, Besitz und Gottesfurcht gleichermaßen die Ordnung bestimmten. Doch über diesem Idyll lag ein Schatten – der Prozess gegen zwölf Frauen aus der Gegend, denen man Hexerei vorwarf. Heinrichs Vater, ein geachteter Schöffe, hatte zu ihrer Verurteilung beigetragen. Als jedoch der Sohn einer der Hingerichteten ihn öffentlich der Rechtsbeugung beschuldigte, veränderte sich etwas im jungen Heinrich. Was war das für eine Wahrheit, die sich so widerspenstig der Ordnung widersetzte?

Die Jesuiten in Paderborn formten den intelligenten, aber in sich gekehrten Bauernsohn mit harter Hand. Heinrich lernte, dass Zweifel gefährlich waren. In Köln und Würzburg wurde er weiter geschliffen – von Professoren, die die Hexenverfolgung nicht nur rechtfertigten, sondern als göttliche Pflicht predigten. Der Geist des Zeitalters durchdrang ihn: Glaube war Kampf, und die Welt voll unsichtbarer Bedrohungen. Schultheiß sog diese Überzeugungen auf wie dürres Holz das Feuer.

Er kam 1614 als kurfürstlicher Rat nach Arnsberg – geschickt, zuverlässig, mit einer fast fanatischen Akribie. Schnell gewann er das Vertrauen seiner Vorgesetzten. Auch den Brüdern von Fürstenberg – Dietrich, Bischof von Paderborn, und Kaspar, Landdrost in Westfalen – war der pflichtbewusste Beamte willkommen. Was ihn antrieb, blieb vielen rätselhaft. War es Gottesfurcht? Ein überhöhter Gerechtigkeitssinn? Oder doch die nie ganz vernarbte Schande der Kindheit, der Zweifel an der Schuld jener zwölf Frauen?

Als Vertreter des Fiskus wurde Schultheiß zum Werkzeug der Macht – und mehr noch: Er wurde zur Klinge. Die Verfahren, denen er vorstand, ließen wenig Raum für Unschuld. Suggestivfragen führten zum Ziel, und wenn nicht – dann eben die Folter. Er kannte keine Skrupel, nicht einmal gegenüber dem Bürgermeister der Stadt, Henneke von Essen. Die Wahrheit musste ans Licht – koste es, was es wolle. Und oft kostete es Leben.

Seine Erfolge blieben nicht unbelohnt: Heinrich wurde in den Adelsstand erhoben. Doch Ruhm war trügerisch in jenen unruhigen Zeiten. 1633, als protestantische Truppen Arnsberg bedrohten, floh er nach Köln. Aber wie ein Fluch kehrte er zurück, ungebrochen, und führte 1643 erneut Prozesse in Werl, bei denen das alte Lied erklang: Teufelspakt, Hexenflug, Sabbat. Die Namen wechselten, das Urteil blieb.

Dr. Heinrich von Schultheiß, wie er sich später nannte, starb 1646 in Arnsberg.

Text: Christel Zidi

Foto: Autor/-in unbekanntUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons