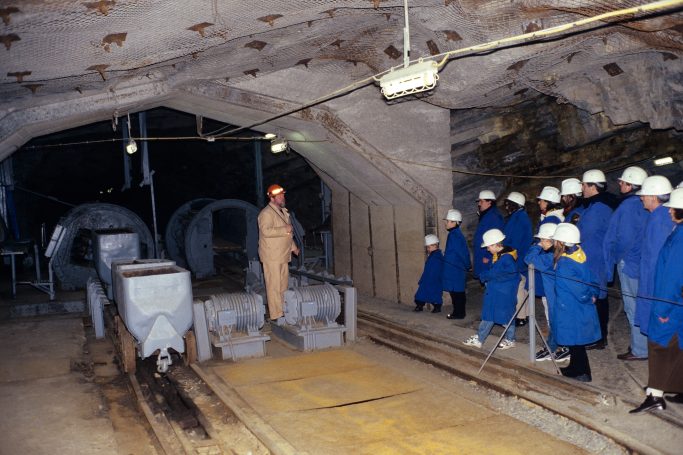

Die Hauerprüfung ist bestanden: Bergleute unter Tage

Foto: privat

Bergbau im Sauerland

Im 16. Jahrhundert begann der Bergbau im Herzogtum Westfalen langsam zu wachsen. Neue Bergordnungen – gesetzliche Regelungen zum Abbau von Bodenschätzen – und der Einsatz auswärtiger Fachleute sollten den Stollenbergbau (unterirdischer Abbau über waagerechte Gänge) voranbringen. Orte wie Endorf und Silbach erhielten das Privileg der „Bergfreiheit“, was ihnen wirtschaftliche Vorteile und besondere Förderung durch den Landesherrn brachte. Dennoch blieb der große wirtschaftliche Erfolg zunächst aus.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg versuchte man erneut, den Bergbau zu stärken. Die Verwaltung wurde zentralisiert, Entscheidungen gebündelt und einheitlich organisiert. Auch die Weiterverarbeitung der Rohstoffe – Schmelzen, Hämmern und Gießen – rückte stärker in den Fokus. Doch der staatliche Einfluss ließ bald nach, und kurzfristige Gewinninteressen von Investoren und Landesherren bestimmten das Geschehen. Schutzmaßnahmen wie Zölle oder Exportverbote konnten die rückläufige Entwicklung kaum aufhalten.

Viele beteiligten sich am Bergbau: Adelige Familien, Städte, Klöster und zunehmend auch reiche Bürger, sogenannte Reidemeister (Unternehmer in der Metallverarbeitung), gründeten eigene Gruben und Hütten. Im 18. Jahrhundert versuchte man, möglichst alle Produktionsschritte – vom Erzabbau bis zum fertigen Produkt – in einer Hand zu vereinen. Doch technische Rückstände, wie der lange übliche Einsatz von Holzkohle statt effizienterer Kohlearten, erschwerten die Konkurrenz mit dem aufstrebenden Ruhrgebiet und dem Ausland.

Im 19. Jahrhundert war das Sauerland in mehrere „Bergreviere“ unterteilt – regionale Verwaltungsbereiche für den Bergbau. Die Struktur änderte sich mehrfach, bis 1965 alle Aufgaben im neuen Bergamt Siegen zusammengefasst wurden. Einheitliches Bergrecht – ein für alle gültiges Bergbaugesetz – gab es lange nicht. Erst das preußische Gesetz von 1865 brachte eine gewisse Vereinheitlichung, auch wenn es in der Region kaum große Staatsbetriebe gab. Das erleichterte den Einstieg für private Investoren.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus war jedoch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Während im Revier Brilon Mitte des 19. Jahrhunderts rund 3.000 Menschen in Gruben arbeiteten, spielte der Bergbau im Kreis Arnsberg kaum eine Rolle. Später verschob sich der Schwerpunkt nach Olpe, wo der Abbau von Schwefelkies – ein wichtiger Rohstoff für die chemische Industrie – besonders florierte. Doch als neue Lagerstätten im Ausland erschlossen wurden, geriet auch dieses Revier in die Krise.

Einige Gruben entwickelten sich zu regionalen Schwergewichten: Ramsbeck wurde - zumindest kurzzeitig- zum bedeutendsten Bergbauzentrum der Region mit über 1.800 Beschäftigten. Im Raum Marsberg und Giershagen erreichte der Eisenerzbergbau in den 1870er Jahren seinen Höhepunkt. Neue Förderanlagen ermöglichten damals bis zu 125.000 Tonnen Erz pro Jahr. Doch mit den technischen Fortschritten im Ruhrgebiet verlor der Abbau im Sauerland bald an Wettbewerbsfähigkeit. Auch im Raum Endorf führten mehrere Wiederbelebungsversuche im 19. Jahrhundert schließlich nicht zum Erfolg – 1941 schloss mit der Hermannszeche eine der letzten Gruben.

Heute erinnert vieles im Sauerland an diese Zeit: Besucherbergwerke wie der Kilianstollen in Marsberg oder das Bergbaumuseum in Ramsbeck bewahren das Erbe. Auch die Bergmannskapelle Fredeburg und der Knappenverein Giershagen pflegen die Tradition weiter.

Infokasten

Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute, ebenso wie die Heiligen Anna, Josef und Antonius von Padua. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gehörte das gemeinsame Gebet vor der Schicht dazu. Am Gedenktag der Heiligen oder an Silvester wurde traditionell nicht eingefahren – stattdessen feierte man gemeinsam die Messe.

Text: Christel Zidi

Für Bergbau-Interessierte empfiehlt sich ein Besuch des Ramsbecker Bergbauwanderwegs und des Besucherbergwerks.

Fotos. Georg Hennecke

Bergwerksorte und Metallvorkommen

Aus Platzgründen haben wir die Namen der einzelnen Stollen nicht aufgeführt. Schade eigentlich, denn es gab sehr interessante, und vielsagende darunter wie Blauer Montag, Fette Sau, Geschrey, Glücksanfang, Grimhold und Sperlingsglück.

Erwähnswert ist noch, dass das Bergwerk in Ramsbeck eines der mit der größten Teufe (Tiefe) von 112 m ist. Das Schwerspatmuseum hat eine Gesamtteufe von 400 m.

Allendorf Blei, Eisen, Kupfer, Mangan, Schwerspat, Zink

Alme Blei, Kupfer, Eisen

Altenbüren Blei, Eisen, Galmei

Antfeld Blei, Antimonglanz, Schiefer, Schwefel

Assinghausen Blei, Cobalt, Kupfer, Nickel, Schwefel, Silber, Vitriol, Zink,

Bad Fredeburg Schiefer

Beringhausen Eisen, Gold, Roteisen

Bigge Schiefer

Bönkhausen Blei, Eisen

Borntosten Eisen, Kupfer, Roteisen

Brabecke Blei

Brabecke Kupfer

Bracht Blei, Brauneisenstein

Bredelar Eisen, Roteisen, Schwefel

Brilon Blei, Bleiglanz, Brauneisenstein, Eisen, Galmei, Kalkspat, Roteisen, Zink

Bruchhausen Blei und Zink

Brunskappel Bleiglanz, Fahlerz, Kupfer, Mangan, Silber, Schwerspat

Canstein Blei, Zink

Dreislar Baryt

Elpe Blei, Bleierze, Kupfer, Zinkblende

Endorf Blei, Braun- und Toneisenstein, Eisen, Eisenstein, Kupfer, Manganerz, Roteisenstein, Spateisen

Enkhausen Eisen

Essentho Kupfer

Eversberg Kupferkies, Pyrit

Frielinghausen Blei- und Zinkerze

Gevelinghausen Blei, Zink

Giershagen Coelestin, Eisen, Galmei, Kupfer, Roteisen, Roteisenstein, Schiefer Schwefel

Glindfeld Blei, Kupfer, Zink

Grevenstein Kupfer, Zinn

Hagen Blei, Brauneisenstein, Eisen, Kalkeisenstein, Kupfer, Kupfererz, Schwefelkies, Thoneisenstien, Zink

Heddinghausen Blei, Galmei, Zink

Heiminghausen Schiefer

Helmeringhausen Blei, Eisen, Kupfer, Schwefelkies, Zink

Holzen Baryt , Blei, Kupfer

Hövel Kupfer, Eisen

Hüsten Alaun, Antimon, Blei, Kupfer

KlosterBrenschede Eisen

Langenholthausen Eisen

Leitmar Kupfer, Roteisenstein

Lengenbeck Schiefer

Madfeld Blei

Marsberg Eisen, Eisen aus Zechstein, Gips, Kupfer , Schiefer

Medebach Eisen, Mangan

Meinkenbracht Eisen

Meschede Schiefer

Messinghausen Blei, Eisen, Kupfer, Schwefel

Müschede Antimonerz, Blei, Kupfer

Nesselbach Schiefer

Niedereimer Eisen

Niedersfeld ?

Niedersorpe Schiefer

Niedervalme Blei

Nordenau Schiefer

Nuttlar Antimonerz, Mangan, Schiefer

Obermarsberg Kupfer

Olsberg Blei, Eisen, Eisenerz, Roteisen

Ostwig Blei, Schiefer, Spateisen, Zink

Padberg Eisen

Ramsbeck Arsen-Nickelkies, Blei,Bleiglanz Eisen, Eisenerz, Kupfer, Silber, Spateisen, Zink

Rösenbeck Blei, Eisen, Kupfer, Mangan, Roteisen

Seidfeld Eisen

Silbach Blei, Bleiglanz, Silber, Fahlerz, Schwerspat

Stockum Eisenstein, Kupfer, Schwefel

Thülen Blei, Kalkspat

Udorf Blei, Zink

Uentrop Antimonerz, Antimon, Blei, Eisen, Gold, Kupfer

Velmede Eisen

Visbeck Kupfer

Wasserfall Blei

Welmringhausen Nickel

Wennigloh Ton- und Brauneisen

Westernbödefeld Blei

Wiemeringhausen Eisen

Wiggeringhausen Blei und Zink

Wildewiese Eisen, Zink

Winterberg Silber

Wülfte Blei, Eisen

Wulmeringhausen Blei, Eisen, Kupfer, Kupferkies, Mangan, Schwerspat, Silber, Zink

BERGBAU IN...

... Nuttlar

Meister Albanus und das Geheimnis der alten Gruben

So könnte es (in heute verständlicher Sprache) im Tagebuch des Albanus gestanden haben:

Nuttlare, im Herbst 1621

Man sagt, tief im dunklen Forst des Arnsberger Landes atme die Erde selbst. Ich, Albanus von Nuttlare, habe diesen Hauch vernommen – dort, wo die Eidmecke murmelnd durch ein verborgenes Tal zieht. Meinen Namen werdet ihr nicht in den Geschichtsbüchern finden, denn meine Arbeit ist geheim.

Unweit meines Laboratoriums, etwa zweieinhalb Wegstunden nördlich von Nuttlar, breitet sich in einem abgelegenen Längstal des Arnsberger Waldes ein verborgenes Grubenfeld aus. Wo die Eidmecke plätschert, steigen über vierhundert Schritt den Hang hinauf Schachtpingen, Halden und eingestürzte Stollen empor – Narben, die von der harten Arbeit unserer Väter zeugen.

In den Spalten der alten Gesteinsschichten ruht das Antimoniterz – jenes bleigraue Gestein, das einst in der Grube „Paßauf“ geborgen wurde. Es ist der Spießglanz, der den alten Meistern der Alchimie heilig war.

In ihrem Wissen steht Antimon für den Grauen Wolf – das Sinnbild der ursprünglichen, ungestalteten Materie. Man glaubte, der Spießglanz sei das erstarrte Quecksilber, das in seiner festen Gestalt besondere Kräfte birgt. Aus ihm wurde die fünfte Essenz des Antimon bereitet – eine hochgeschätzte Arznei, die, so hieß es, alle anderen Heilmittel entbehrlich machen könne.

Am Fuße des Hangs erhebt sich eine sichelförmige Halde, sechs Mann hoch. Aus ihrem Leib tritt rostrot schimmerndes Wasser – eine Haldenquelle, in der die Natur das alte Werk der Menschen fortsetzt. Hier zerfällt das Antimonit zu gelbem Antimon-Ocker – ein Zeichen, dass selbst verlassene Stollen nicht tot sind.

Doch der äußere Fund ist nur ein Abbild dessen, was wir im Innern suchen: die Heilige Verbindung von Geist und Materie. Denn wisset: In dieser Verbindung geschieht mehr als bloßes Erstarren – der Geist senkt sich in die feste Welt, und die Materie wird auf eine höhere Stufe gehoben. Dies ist ein unverzichtbarer Schritt auf dem Weg zur Verwandlung der Stoffe und zur Suche nach dem Stein der Weisen.

Wenn ich in meiner Werkstatt das Antimon schmelze, sehe ich dieses Geheimnis am Werk: Aus flüssigem Chaos wächst kristalline Ordnung. Ein unsichtbarer Wille zwingt den freien Geist in feste Gestalt, und in jedem Funken des Schmelzfeuers leuchtet der verborgene Sinn der Schöpfung auf.

Seit alters diente der Spießglanz auch der Reinigung des Goldes: Er zog die Unreinheiten aus dem edlen Metall und stärkte, vereint mit Zinn, Blei oder Kupfer, die Härte der Legierungen.

So hat das Antimon den Menschen immer treu in der Kunst der Metalle gedient.

Wenn die Nacht herabsinkt auf Nuttlar, wenn nur noch das ferne Murmeln der Eidmecke und das leise Wispern des Waldes zu hören sind, steige ich hinab zu den alten Halden und Stollen. Dort, wo Natur und Werk unserer Ahnen sich vermengen, suche ich weiter nach jenem einen Moment, da sich das Geistige in die Materie senkt – und aus irdischem Staub etwas Unvergängliches geboren wird. Wer das Geheimnis zu deuten weiß, erkennt: Der Weg zur wahren Verwandlung beginnt nicht im lodernden Feuer, sondern im stillen Tropfen, der aus einer vergessenen Halde rinnt.

Und wenn die Nebel steigen und das Wasser in der Wiemecke schimmert wie altes Gold, dann weiß ich: Hier, im Herzen des Waldes, liegt der Schlüssel aller Verwandlung.

Foto: pixabay

Fakten

- In der Grube „Passauf“ wurde bis in das Jahr 1874 Antimonitsulfid gewonnen. Außerdem in Gruben in Uentrop,Müschede, Hüsten, Antfeld.

- Die Grube Passauf wird in der älteren Literatur (BUFF 1827) als "Grube Unverhofft Glück" bezeichnet.

- Das bleigraue Antimon, auch "Spießglanz" genannt, wurde in der mittelalterlichen Alchemie und Verhüttung zur Goldreinigung und Härtung in Metalllegierungen mit Zinn, Blei und Kupfer genutzt.

- In der Medizin: Antimon war in der medizinischen Anwendung oft umstritten, zeitweise auch verboten. Es ist sehr giftig und kann schon in kleinen Mengen tödlich sein. Im alten Ägypten und im alten Rom setzte man Antimon gegen Augengeschwüre und Augenpusteln ein, es war auch als Bestandteil von Heilpflastern und Salben und wurde z. B. auch gegen Lepra eingesetzt.

- Heute wird das in Deutschland selten verkommene Antimon hauptsächlich als Flammschutzmittel in Kunststoffen, Textilien und Farben verwendet. Darüber hinaus wird es in der metallischen Industrie für Blei-Säure-Batterien und zur Härtung von Blei- und Zinnlegierungen eingesetzt. Auch in der Halbleitertechnik findet Antimon Anwendung

... Wildewiese

Aus dem Leben eines Bergmanns im Jahre 1860

Bild generiert by Microsoft Copilot

Mein Name ist Friedrich Norbertus Wengeler, doch im Dorf nennt man mich einfach Fritz. Geboren wurde ich im Jahr 1823 in Wildewiese, das damals noch zu Schönholthausen bei Fretter gehörte.

Mein Vater Christoph war, wie ich, Bergmann – doch ich habe ihn kaum gekannt. Er starb, als ich gerade ein Jahr alt war, wohl unter Tage, wie viele, die ihr Leben dem Bergwerk opferten. Meine Mutter Marianne musste uns Kinder – irgendwie – allein durchbringen.

Meine Kindheit war kurz, wie es für viele von uns der Fall war. Früh lernte ich, was Arbeit bedeutet. Die Grube Weckmecke (auch: Weidmecke) lag nicht weit von unserem Dorf. Dort, wo der Thoneisenstein auf Brauneisenstein trifft, begann mein Leben als Knappe. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich zum ersten Mal mit eingefahren bin. Mein Herz schlug bis zum Hals, und doch war ich stolz. Endlich war ich einer von ihnen.

Im Jahr 1843 arbeiteten wir zu viert als Hauer, unterstützt von zwei Männern, die das Erz aufbereiteten. Für jede geförderte Tonne erhielten wir 18 Silbergroschen. Im ersten Quartal förderten wir 159 Tonnen, im zweiten sogar 309. Doch bald darauf kam der Betrieb zum Erliegen: Einsturzgefahr und mangelhafte Stützungen machten weiteres Arbeiten unmöglich. Im folgenden Jahr wurde zwar erneut gearbeitet, jedoch zu einem geringeren Lohn von 12 Silbergroschen pro Tonne – inklusive Aufbereitung.

Die Grube war nie zuverlässig. Oft lag sie monatelang still. Strecken mussten gestützt, altes Gerät repariert werden. Manchmal arbeiteten wir nur im sogenannten „alten Mann“, dort, wo frühere Generationen schon Erz geholt hatten. Zwischen morschen Pfeilern holten wir die letzten Reste heraus.

Die Grube Weckmecke ist keine große – sie ist mürrisch und unberechenbar wie das Wetter hier oben auf dem Homertrücken. Mal gibt sie etwas preis, mal schweigt sie beharrlich. Der Thoneisenstein, vermischt mit Brauneisen, sitzt tief und hart. Wir arbeiten mit Spitzhacke, Grubenlicht und viel Geduld.

Jedes Jahr gab es dieselbe Ungewissheit: Kommt der Aufseher von der Hermannszeche und nickt, dürfen wir weitergraben. Sagt er nein, ruhen wir. Dann leben wir von Ersparnissen, vom Holzschlagen – oder wir gehen zu einer der anderen Gruben in der Nähe und fragen nach Arbeit.

Nun, im Jahr 1860, ist die Grube wieder ruhig geworden. Nur noch zwei, manchmal drei Mann bemühen sich, sie am Laufen zu halten. Ich bin einer von ihnen.

Aber ich spüre es – meine Zeit ist nicht mehr lang. Mit meinen 37 Jahren bin ich schon ein alter Mann. Mein Rücken ist krumm von der Arbeit unter Tage, das Atmen fällt mir schwer, denn ich hab wohl mehr Erzstaub eingeatmet als frische Sauerländer Luft.

Lange wird man mich unter Tage nicht mehr brauchen können – und auch für meine Familie bin ich keine große Hilfe. Meine Frau Agnes sagt manchmal, dass ich langsam so werde wie die Weckmecke selbst: mürrisch, verfallen und zu nichts mehr nutze. Sie sagt das lachend, aber ich weiß, dass sie recht hat. Gut, dass sie noch jung und stark ist. Sie wird es auch noch ohne mich schaffen. Genauso, wie es auch meine Mutter geschafft hat.

FAKTEN

In Wildewiese wurde schon im Mittelalter Bergbau betrieben. Im 19. Jahrhundert war es ein wichtiger Förderstandort für Eisenerz im Raum Endorf. Ab 1849 gehörte es zum Distriktfeld der Endorfer Gewerkschaft. Mehrere Stollen, darunter der Louis-, Raphael- und Franz-Friedrich-Stollen, lieferten große Mengen Erz, vor allem zwischen 1852 und 1856 (bis zu 7.398 Tonnen jährlich). Ab 1860 ging die Förderung stark zurück. Mit der Stilllegung der Verhüttung in Endorf um 1865 und dem Ende des Bergbaus bis 1877 endete auch die industrielle Bedeutung Wildewieses.

Heute leben die Menschen im Höhendorf Wildewiese hauptsächlich vom Tourismus. Bekannt ist es vor allem durch sein Wintersportgebiet mit auf 540 bis 645 Metern Höhe gelegenen Skiliften, mehreren Skipisten und Skilanglaufloipen. Vom Aussichtsturm auf dem 648 Meter hohen Schomberg kann man bei klarem Wetter bis ins Münsterland schauen.

Der Bergmannssohn Friedrich Norbertus Wengeler wurde 1823 in Wildewiese geboren. Bei seinem Tod im Jahre 1964 hinterließ er seine Frau Agnes Brocke, die er 1857 in der St.-Nikolaus-Kirche in Sundern-Hagen geheiratet hatte, und drei Kinder.

Text: Christel Zidi

Winter-Tourismus in Wildewiese im Jahr 1999

Foto: Georg Hennecke