Industrielle, Juristen und Unternehmer

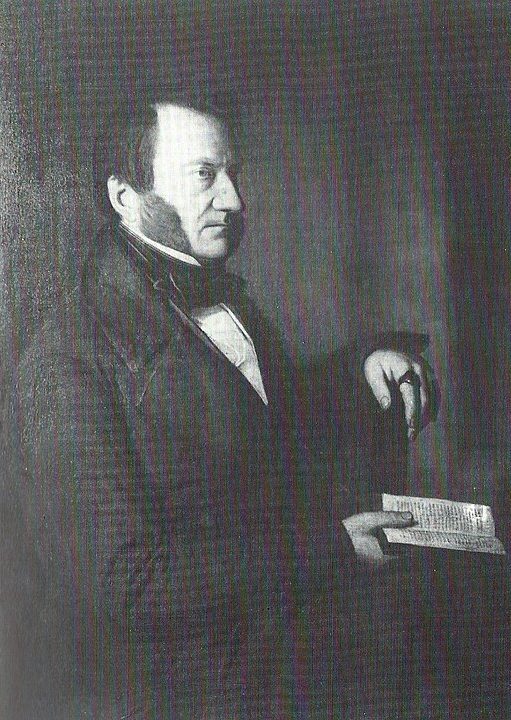

Ein Leben für Recht und (Westfalen-) Geschichte:

Johann Suibert Seibertz

(geboren 1788 in Brilon, gestorben 1872 in Arnsberg)

Foto: Unknown photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

Für einen Sauerländer des 19. Jahrhunderts war der Vorname Suitbert eine Rarität. Der angelsächsische Missionar und Patron des Stifts Kaiserswerth aus dem 8./9. Jahrhundert stand Pate: Ein Kanoniker dieses Stifts war Taufpate von Johann Suitbert Seibertz. Außergewöhnlich war auch seine Verbindung zu Johann Wolfgang von Goethe, den Seibertz persönlich kennen- und schätzen lernte.

Tiefe Einblicke in seine aufgewühlte Gemütswelt offenbart ein Briefwechsel mit einem Freund: Nach dem plötzlichen Tod seines Schwiegervaters Friedrich Arndts schrieb Seibertz:„Das physische Leben ist mir so zuwider, so ekelhaft durch sein einfältiges Ende, dass ich ihm kaum für andere Menschen, welchen ich mich schuldig bin, noch einigen Wert abgewinnen kann. Unser Dasein nach dem Tode ist mir so rätselhaft, dass ich nicht weiß, ob ich mir Mühe geben soll, mich in diesem Leben dazu vorzubereiten.“Diese Glaubenskrise überwand er. Seibertz wurde – und blieb – ein treuer Katholik, im Geist und im Leben.

Die Familie Seibertz lässt sich bis ins Jahr 1551 zurückverfolgen. Sein Vater war Gerichtsschreiber und Obersteuereinnehmer. Seibertz selbst verlor mehrere Geschwister früh. Er besuchte in seiner Geburtsstadt Brilon die Schule und das Gymnasium. Anschließend studierte er Jura in Gießen und Heidelberg, wo er zum Dr. jur. et phil. promovierte.

1820 begann er seine Laufbahn als Akzessist beim Hofgericht in Arnsberg (vergleichbar mit dem heutigen Assessor, jedoch ohne Besoldung). Nach Stationen in Scharfenberg, Rüthen, Belecke und Brilon war er von 1837 bis 1862 als Land- und Stadtgerichtsrat in Arnsberg tätig.

Seibertz’ Leidenschaft galt der westfälischen Geschichte, sichtbar in zahlreichen Publikationen – darunter das Standardwerk:

Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen

Er gründete mehrere historische Vereine, darunter 1838 den Historischen Verein Arnsberg.

1817 erwarb er Schloss Wildenberg in Brunskappel und erweiterte das Gut durch Rückkäufe von gutsherrlichen Rechten. Dort fand er Ruhe und Muße für seine historische Arbeit.

Ein Jurist, der sich mit Herz und Verstand der Heimatforschung widmete – Seibertz’ Beiträge zur Landes- und Rechtsgeschichte Westfalens sind bis heute wegweisend.

🌿 Letzte Ruhestätte

Johann Suitbert Seibertz verstarb 1872.

Er wurde auf dem Eichholzfriedhof in Arnsberg in der Familiengruft beigesetzt – sie kann noch heute besichtigt werden.

Text: Sabina Butz

Seibertz´Geburtshaus in der Briloner Schulstraße

Das Grabmahl der Familie Seibertz auf dem Eichholzfriedhof in Arnsberg

Fotos: Georg Hennecke

Ida Kropff-Federath

Unternehmerin

(Geboren 1839 in Brakel, gestorben 1918 in Olsberg)

Eine erfolgreiche Unternehmerin in der Montanindustrie – das verortet man am ehesten in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weibliche Führungskräfte gab es davor kaum – und schon gar nicht in der Provinz.

Eine 52-Jährige, die nach dem Tod ihres ersten Mannes einen neun Jahre jüngeren heiratet, klingt ebenfalls nach Gegenwart. Doch damals, um 1890, war das mindestens mutig.

Eine Frau, die langfristig plant, ihr gesamtes Vermögen in eine Stiftung einzubringen – und deren Ziel die finanzielle Hilfe für familienlose Kinder, Arbeiterfamilien und Studenten sowie der Bau eines interkonfessionellen Krankenhauses ist – das passt in unsere Zeit.

Doch Ida Kropff-Federath wurde 1839 geboren und 1918 gestorben – sie war ihrer Zeit rund 100 Jahre voraus.

Sie lebte in Olsberg, einer kleinen Stadt im Hochsauerlandkreis, heute mit knapp 15.000 Einwohnern.

Ihre Lebensführung war selbstbewusst, emanzipiert und entschlossen – nicht ohne Eigenarten, die man heute als eigenwillig oder schrullig bezeichnen würde:

- Sie ließ sich mit „Gnädigste“ anreden

- Sie betrat die Kirche durch die Sakristei, nicht durch das Kirchenschiff

- Mit 70 Jahren erlernte sie das Fahrradfahren – eine Übungshalle wurde dafür gebaut

- Beim ersten Ausflug stürzte sie – und brach sich ein Bein

- Sie reiste gern und viel – besonders Kairo hatte es ihr angetan

Eine vielbeschäftigte Frau mit klugem Verstand und großem sozialen Engagement.

Geboren als Tochter eines Justizrates im Kreis Höxter, wuchs sie mit fünf Geschwistern auf. 1863 heiratete sie den vier Jahre älteren Olsberger Hüttenbesitzer Caspar Engelbert Friedrich Kropff. Ihr einziges Kind – ein Junge – verstarb kurz nach der Geburt.

Mit 49 Jahren wurde sie Witwe. Als Alleinerbin übernahm sie die unternehmerische Verantwortung und führte die Olsberger Hütte erfolgreich weiter.

Drei Jahre später, 1891, heiratete sie spontan und kurzentschlossen während einer Reise den Landrat von Brilon, Dr. Hans Carl Federath, neun Jahre jünger als sie.

Über diese Ehe ist wenig bekannt. Sicher ist:

Ida Kropff-Federath leitete die Olsberger Hütte und die Altenbekener Eisenhütte allein weiter.

Mögliche Erbberechtigte wurden abgefunden – damit ihre Stiftung ohne Streitigkeiten etabliert werden konnte.

Ihr Ehemann unterzeichnete eine Erbverzichtserklärung für die Hütte.

Die Verzichtserklärung fiel ihm vielleicht gar nicht schwer – Hans Carl Federath war selbst begütert, als Besitzer mehrerer Eisenhütten.

Über ihn hält sich das Gerücht, er sei ein unehelicher Sohn Otto von Bismarcks gewesen.

Eine Bestätigung gibt es nicht. Der angeführte Beweis – dass Bismarcks Leibarzt auch Ida behandelt habe – ist nicht ausreichend.

In jedem Fall hatte das Ehepaar Kontakt zu Bismarck – ebenso wie zu vielen hochgestellten Persönlichkeiten ihrer Zeit, wie z. B. zu Prinz Max von Baden und dem Schriftsteller Julius Stinde.

Ida Kropff-Federath verblüffte ihre Umwelt mit außergewöhnlichen Ideen:

So fand einmal im Jahr in ihrer Villa das sogenannte Schokoladenfest statt, zu dem weiß gekleidete Mädchen aus der Umgebung eingeladen wurden.

Ihr Spitzname „Hüttenmütterchen“ deutet darauf hin, dass sie nicht nur bei ihren Arbeitnehmern beliebt war, sondern sich auch nachhaltig für deren Wohlergehen einsetzte.

Als gläubige Katholikin finanzierte sie die Erhebung ihrer Gemeinde zur Pfarrgemeinde Olsberg.

Erst gegen Ende ihres Lebens verfasste Ida ihr Testament. Da sie zuvor bereits alle möglicherweise erbberechtigten Verwandten abgefunden hatte, war es keine spontane Entscheidung, sondern eine von langer Hand vorbereitete und gründlich überlegte Handlung.

Ihr gesamtes Vermögen wurde in eine Stiftung eingebracht, die vier klar definierte Ziele verfolgte:

- In Olsberg sollte ein katholisches Waisenhaus auf ihrem Grundbesitz eingerichtet werden.

- Eine jährliche Summe von 6.000 Mark ging über den Bischof von Paderborn an hilfsbedürftige Geistliche oder Theologiestudenten.

- 100.000 Mark waren für die Unterstützung ihrer Arbeiter vorgesehen.

- Das St. Josefs Hospital Olsberg sollte mit 1.600 Mark für die Einrichtung von zwei Freibetten ausgestattet werden.

Aufgrund der Inflation und der damit verbundenen Wertminderung nach dem Tod der Stiftungsgründerin konnte nur das Waisenhaus in Olsberg vollständig verwirklicht werden.

Dieses Waisenhaus hat eine wechselvolle Geschichte erlebt – doch es hat überlebt.

In seiner heutigen Form als „Jugendhilfe Olsberg“ wirkt es sicher im Sinne von Ida Kropff-Federath – einer mutigen, selbstbewussten und sozial engagierten Unternehmerin, die ihrer Zeit weit voraus war.

Text: Sabina Butz

Foto: Ida Kropff-Federath steht auf der Treppe ihrer Villa (um 1900),

http://www.haus-hoevener.de/aktuelles.html, Public domain, via Wikimedia Commons

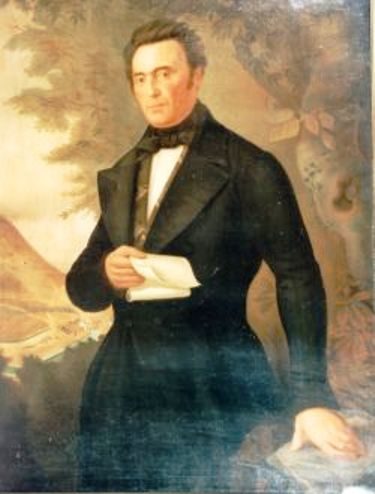

Porträt osef Cosack, gemalt von Josef Bergenthal, Public domain, via Wikimedia Commons

Josef Cosack

Industrieller und Großgrundbesitzer

(Geboren 1801 in Neheim; gestorben 1879 in Karlsbad)

Josef Cosack war der Sohn von Josef Cosack, einem Land- und Gastwirt sowie Rentmeister der Freiherren von Fürstenberg in Neheim. Er entstammte einer seit dem 14. Jahrhundert in Südwestfalen nachweisbaren Gutsbesitzer- und Industriellenfamilie, deren Stammsitz sich seit 1763 im Neheimer Burghaus Gransau befand. Seine Mutter, Franziska Amecke, war die Tochter eines Gastwirts und Mitglied des Stadtrats von Menden.

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1818 sah sich die Familie mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Cosacks Versuche, die familiäre Landwirtschaft erfolgreich weiterzuführen, blieben zunächst erfolglos.

Ein entscheidender Wendepunkt trat 1831 ein: Cosack wurde Teilhaber der Kolonialwarengroßhandlung und Ölmühle von Friedrich Wilhelm Brökelmann.

Durch die Heirat mit Franziska Schelle erlangte Cosack zusätzlich Zugang zu einer vergleichbaren Handelsfirma in Arnsberg.

Ein bedeutendes Engagement war seine Beteiligung am Ramsbecker Bergbau:

Ab 1832 nahezu alleiniger Anteilseigner, modernisierte er den Betrieb, konsolidierte verstreute Bergbaurechte und veräußerte die Ramsbecker Gewerkschaft eigenhändig an den Rheinisch-Westfälischen Bergwerksverein.

Im Jahr 1839 gründete er gemeinsam mit Brökelmann und Wilhelm Overbeck das Puddelwerk Joseph Cosack & Comp. in Hüsten – der erste industrielle Betrieb am Ort. Das Projekt scheiterte früh.

Doch 1845 errichtete Cosack an derselben Stelle das kombinierte Frisch-, Walz- und Weißblechwerk Hüstener Gewerkschaft. Dieses Werk wurde dauerhaft erfolgreich und brachte ihm erhebliche wirtschaftliche Gewinne.

In Arnsberg ließ er eine repräsentative Villa errichten, die heute als Sitz der Handwerkskammer Südwestfalen dient.

Nach dem Tod seiner ersten Frau ließ sich Cosack 1846 mit Lisette Weiskirch aus Attendorn nieder.

Durch die verbesserte Eisenbahnanbindung gründeten Cosack, Brökelmann und zwei Kaufleute aus Hamm 1853 das Puddel-, Walz- und Drahtwerk Cosack & Co. – ein organisatorisch innovatives Unternehmen, das sämtliche Produktionsschritte unter einem Dach vereinte.

1865 wurde Cosack alleiniger Inhaber, bis er das Werk 1873 veräußerte. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen etwa 2.500 Mitarbeiter und bildete die Grundlage der späteren Westfälischen Union AG für Eisen- und Drahtindustrie.

Ab den 1870er Jahren erwarb Cosack umfangreiche Liegenschaften:

- 1871: Rittergut Mentzelsfelde bei Lippstadt

- 1873: Klostergut Wormeln bei Warburg

- 1875: Rittergut Schweckhausen bei Soest

Die beiden erstgenannten Güter befinden sich bis heute im Besitz seiner Nachkommen. Damit avancierte die Familie Cosack zu einem der bedeutendsten bürgerlichen Grundbesitzer Norddeutschlands.

Zudem pachtete er das Haus Westhemmerde.

Josef Cosack war Mitgründer der Handelskammer Arnsberg und fungierte als ihr erster Präsident.

Zwischen 1851 und 1853 war er Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses. Gemeinsam mit den Brüdern Reichensperger initiierte er die Gründung einer katholischen Fraktion in der zweiten Kammer.

Auch kirchlich engagierte er sich:

Zwischen 1864 und 1865 ließ er in Hamm die Josefskirche errichten – die erste neue katholische Pfarrgemeinde der Stadt seit dem Mittelalter.

Mit der Expansion seines Werks zog eine wachsende Zahl katholischer Arbeiter aus dem Sauerland zu – Cosack reagierte und trug maßgeblich zur sozialen Infrastruktur der Stadt bei.

Text: Christel Zidi

Zeichnung: Christel ZIdi

Sophie Stecker

Schmallenberger Unternehmerin

(geboren 1864 in Schmallenberg, gestorben 1957 in Schmallenberg

1863 entwickelte Isaac William Lamb in Amerika die erste handbetriebene Flachstrickmaschine. Was als technischer Fortschritt begann, beeinflusste bald auch das Leben in Schmallenberg, im Sauerland – und das von Sophie Stecker, geboren 1864.

Ihr Vater galt als Mann vieler Talente – und vieler Brüche:

Man sagte, er habe „hundert Handwerke und tausend Unglücke“ gehabt. Belegt ist, dass er als Dachdecker, Nagelschmied, Gastwirt, Bäcker, Schornsteinfeger, Gärtner und sogar als Restaurator versuchte, die Familie zu ernähren. Doch seine finanzielle Lage war bescheiden.

Dennoch: Sophie erbte von ihm Mut, Flexibilität und Innovationsgeist. Sie besuchte die Volksschule und verließ Schmallenberg mit 19 Jahren, um in Kirchhundem bei einem Kaufmann und Papierfabrikanten „Haushalt zu lernen“ – vermutlich auch mit Einblick in unternehmerisches Denken.

Nach dem frühen Tod der Mutter übernahmen die älteren Schwestern den Haushalt. Therese Stecker gründete 1883 mit einer gebrauchten Strickmaschine eine kleine Strickerei. Sie beherrschte die Technik der neuen Maschinen – und wollte die wirtschaftliche Lage der Familie verbessern. Sophie und die Geschwister arbeiteten von Anfang an engagiert mit.

Therese verstarb 1895, und die damals 31-jährige Sophie übernahm die Leitung der Firma. Die übrigen Geschwister waren inzwischen verheiratet, ein Bruder nach Nordamerika ausgewandert.

Ein Blick in die Textilgeschichte Schmallenbergs verdeutlicht die Tradition, in die Sophie trat:

- Seit dem 15. Jahrhundert siedelten sich Wollweber im Ort an

- Im 16. Jahrhundert florierte der Handel mit Tuchwaren aus Wolle und Leinen

- Im 19. Jahrhundert zählte man 23 selbständige Leinenweber

- Dazu kamen die „Wollstricker“, die in Heimarbeit Strümpfe herstellten

Sophie Stecker knüpfte genau dort an. Zunächst wurden Netzjacken und Baumwollstrümpfe gefertigt – mit Qualität und Sorgfalt als oberste Priorität. Doch die Ware musste auch vermarktet werden.

Eine Frau als Handelsvertreterin? Das galt als unerhört.

Doch Sophie verblüffte die Großisten, trat mit Beharrlichkeit auf und überzeugte durch Qualität. Sie wurde zum Unikum, eine Frau mit Format und Wirkung.

Ihre Reisen durch Westfalen und das Rheinland waren nicht vergleichbar mit heutigen Geschäftsreisen. Der Bahnhof Schmallenberg wurde erst 1887 eröffnet, die Automobilisierung nahm erst ab 1900 Fahrt auf. Sophie nutzte zunächst die Postkutsche – eine Reise von Schmallenberg nach Köln war kein Tagesausflug. Alleinreisende Frauen waren mutig, manchmal wagemutig – in jedem Fall auffällig. Doch Sophie ging selbstbewusst und zielstrebig ihren Weg.

Die Strickwarenfabrik überstand den Ersten Weltkrieg unbeschadet.

1927 stellte sie die Produktion auf Baby- und Kleinkinderbekleidung um – ein lang gehegter Traum, der sich sogar trotz der Weltwirtschaftskrise realisieren ließ.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Werk im April 1945 vollständig zerstört.

Doch es dauerte nur acht Jahre, bis die inzwischen über 80-jährige Unternehmerin die Firma wieder aufgebaut hatte. Später übergab sie die Leitung an ihren Neffen, der sie bis zur Betriebseinstellung 1987 weiterführte.

Akademisch gebildet war sie nicht, aber eine Frau mit großer Herzensbildung.

Sie setzte sich für ihre Mitarbeiter ein, engagierte sich sozial – und wurde dafür ausgezeichnet:

- Ehrenbürgerin der Stadt Schmallenberg

- Bundesverdienstkreuz (1953)

- Päpstlicher Orden Pro Ecclesia et Pontifice

Mit 93 Jahren starb Sophie Stecker in Schmallenberg.

Ihr Motto: „Zeitlebens habe ich mehr davon gehalten, meine Arbeit richtig zu tun, als viel Worte darum zu machen.“

Es überzeugt – und berührt – noch heute.

Text: Sabina Butz

Johannes Matthias Gierse (1807-1881)

Revolutionsführer und „Bauern-Anwalt“

Bild: privat, Public domain, via Wikimedia Commons

"Ich bin zu Gellinghausen, am Fuße des Hohen Astenberges im Sauerlande geboren, und zwar unter der Herrschaft von Hessen-Darmstadt.“ So beginnen die Erinnerungen des Johannes Matthias Gierse, herausgegeben von Karl Hüser, der ihn zu den bedeutenden liberalen Führern der Revolutionsjahre in Westfalen zählte.

Sein Vater Albert Gierse war Schultheiß und Hoferbe in Gellinghausen und heiratete in zweiter Ehe die Siedlinghauserin Maria Catharina Droste, die Mutter von Johannes Matthias. Gierse war sich seiner Intelligenz und seines guten Gedächtnisses früh bewusst. Zugleich scheint er streitlustig gewesen zu sein – einige Duelle sind überliefert. Seine kulturellen Interessen führten ihn später nach Berlin und Münster, wo er Theater und Musik genoss.Er schloss leicht Bekanntschaften und verfügte über ausgeprägte sprachliche Ausdruckskraft – beste Voraussetzungen für eine juristische Laufbahn.

Zunächst besuchte er die Stadtschule in Meschede, danach das Gymnasium Laurentianum in Arnsberg, das er mit dem Abitur abschloss: „Mit all meinen Lehrern stand ich mich gut, mit Ausnahme des Lehrers der Mathematik in Prima und Sekunda, Herrn Plaßmann, den ich aber sehr in Schatten stellte, als ich im Abiturientenexamen eine sehr schwierige geometrische Aufgabe auf der Tafel löste.“

Anschließend begann er ein Jurastudium in Bonn. Trotz der Karlsbader Beschlüsse trat er der Alten Bonner Burschenschaft Germania bei und setzte sein Studium in Marburg fort, wo er selbst eine Burschenschaft gründete. Das Examen wollte Gierse in Bonn ablegen – musste es aber wegen eines studentischen Duells zu Hause vorbereiten. Nach erfolgreichem Abschluss begann er seine Laufbahn am Hofgericht Arnsberg, legte dort die Auskulatorprüfung (erstes Staatsexamen) ab, absolvierte den Militärdienst und arbeitete im juristischen Vorbereitungsdienst – unter anderem in Fredeburg, Münster und Paderborn, wo er das Referendarsexamen bestand.

Noch im selben Zeitraum wurde er verhaftet – wegen seiner führenden Rolle in den Burschenschaften – und als Untersuchungshäftling nach Berlin überstellt. Insgesamt verbrachte er anderthalb Jahre in Haft. Er gestand seine Zugehörigkeit zu einer verbotenen Vereinigung. Das Kammergericht Berlin verurteilte ihn zu mehrjährigem Arrest, Amtsenthebung und Amtsunfähigkeit – obwohl er sich politisch nie betätigt hatte. Sein Name tauchte im Schwarzen Buch der Frankfurter Bundeszentralbehörde auf.

Dank der Fürsprache des Oberlandgerichtspräsidenten in Paderborn wurde ihm ein vergleichsweise gutes Haftregime gewährt: „… zwar auf einem schönen großen Zimmer des Inquisitoriatsgebäudes, und erhielt meine Verpflegung aus dem besten Hotel Paderborns.“ Nach anderthalb Jahren wurde er begnadigt, blieb jedoch zunächst amtsenthoben. Erst auf Vermittlung eines ehemaligen Oberpräsidenten durfte er das dritte Staatsexamen ablegen.

Bemerkenswert: Trotz Haftstrafe wurde Gierse im Berliner Justizministerium angestellt. Mit dem Regierungsantritt von Friedrich Wilhelm IV. setzte er sich öffentlich für die Amnestie politisch verurteilter Personen ein. Er erhielt sogar den Auftrag, die königliche Verfügung zu entwerfen – die letztlich unterzeichnet wurde und seine Rehabilitierung einschloss.

1842 heiratete er Sophie von Livonius, Tochter eines Gutsbesitzers aus der Herrschaft Hammerstein (Rheinland-Pfalz): „Das Glück meines Lebens“. Das Paar hatte neun Kinder.

Nach einem Nervenzusammenbruch wechselte er nach Hamm, später nach Münster. Dort setzte sich Gierse als Justizkommissar besonders für die Rechte der Bauern ein – etwa bei der Abschaffung des feudalen Jagdrechts.

Dieser Einsatz machte ihn in Westfalen populär. Er kandidierte für die preußische Nationalversammlung, scheiterte knapp. Dennoch prägte er die Gesetzgebung – das neue Jagdrecht und die Aufhebung adeliger Vorrechte basierten auf seinem Entwurf.

Nach Auflösung der Nationalversammlung wurde Gierse Präsident eines Oppositionskongresses in Münster, der sich für die Einheit Deutschlands und Verfassungsrechte stark machte. Kurz darauf wurde er mit weiteren Rednern erneut verhaftet.

Während seiner zweimonatigen Haft fanden Wahlen zur zweiten Kammer des neuen Landtags statt. Die neue Wahl spiegelte einen deutlich demokratischeren Umschwung wider. Gierse gewann allein drei Wahlkreise und nahm das Mandat für Arnsberg an.

Nach erneuter Auflösung des Parlaments in Berlin endete seine politische Laufbahn. Er widmete sich fortan seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt.

Gierse starb 1881 in Münster

Text: Christel Zidi

Stationen im Leben des Johannes Matthias Gierse: Gellinghausen, Arnsberg, Marburg und Hamm

Fotos: Georg Hennecke