GEISTLICHE

Emhildis

Geballte Sauerländer Frauenpower

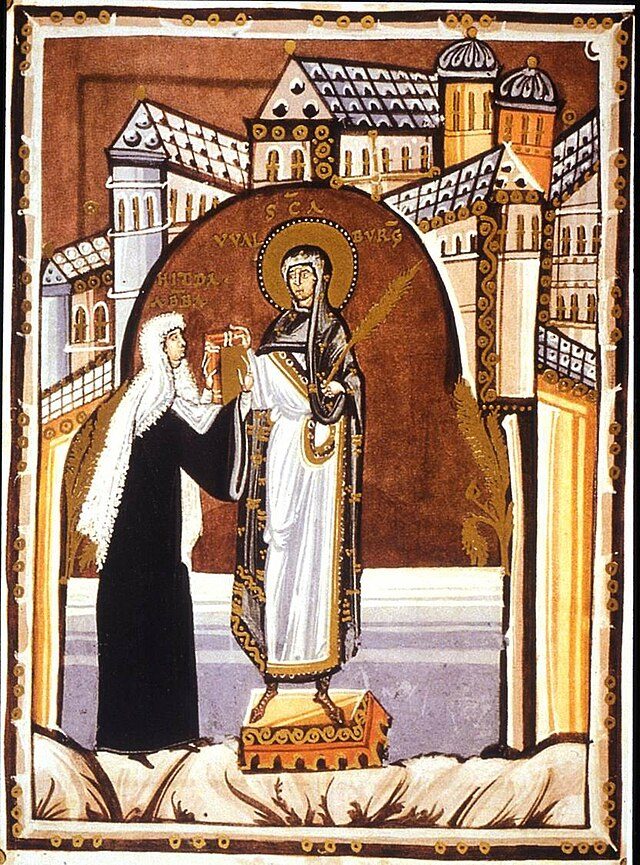

Emhildis und das Damenstift – Meschede um das Jahr 870

Wenn uns eine Zeitmaschine für einen Moment ins Jahr 870 (plus/minus einige Jahre) zurückversetzen könnte – und wir die heutige Stadt Meschede, speziell den Stiftsplatz, als Ziel wählten – könnte sich folgendes Bild ergeben:

Wir stehen vor dem von Osten nach Westen angelegten Bau einer Kirche, der gerade von einer vornehm gekleideten Dame mit Gefolge inspiziert wird. Sie dürfte mindestens 40 Jahre alt sein und wirkt ausgesprochen selbstbewusst. Sie könnte die Bauherrin sein – was sich in einem belauschten, fiktiven Gespräch bestätigt:

„Wir werden die Kirche der Gottesmutter Maria weihen, und unser Stift wird eine Stätte der Bildung und Kultur sein.

Ich plane sogar, Mädchen und Frauen unterrichten zu lassen. Das ist ungeheuerlich, ich weiß – wir müssen es ja nicht gleich an die große Glocke hängen.

Ihr als meine Stiftsdamen seid alle gebildet, könnt lesen und schreiben, seid perfekt in vielen Künsten und vor allem:

Wir sind alle frei in unseren Entscheidungen und müssen keine Rücksicht auf Ehemänner nehmen.

Das ist ein großes Privileg, das es zu nutzen gilt, zumal wir die Mittel dazu haben.

Unser Besitz ist Euch bekannt – er wächst mit jeder neuen adeligen Dame und den Schenkungen Eurer Familien.

Wir selbst machen gute Geschäfte im Umfeld; zahlreiche Bauern sind uns abgabepflichtig.

Also lasst uns anfangen, aus unseren Talenten und aus unserem Vermögen Nutzen zu ziehen – nicht nur für uns,

sondern vor allem für die Christenheit, zum Lobe Gottes und der Gottesmutter Maria, die wir schon bald hier verehren werden.

Ich, Emhildis, Eure Äbtissin und Gründerin

Unsere Zeit ist abgelaufen – wir kehren in die Gegenwart zurück und fragen uns verblüfft:

Frauen? Damals? Gebildet? Mächtig? Mutig? Emhildis?

Waren wir vielleicht im falschen Film?

Nein – wenn wir die wenigen historischen Fakten über Meschede um diese Zeit genauer betrachten:

Was wir wissen: Stiftsgründung um 870

Im ausgehenden 9. Jahrhundert ist die Quellenlage im Hochsauerlandkreis eher dürftig. Das kann man bedauern, bietet aber auch die Chance, aus den wenigen Fakten auf größere Zusammenhänge zu schließen.

Konkreter: Über Emhildis, die als Gründerin des Mescheder Damenstifts und erste Äbtissin gilt, existieren keine stichhaltigen, historisch eindeutigen Belege. Aber die Stiftsgründung wird übereinstimmend „um das Jahr 870“ angesetzt.

Meschede – Lage, Infrastruktur und Sicherheit

Meschede lag an der Kreuzung zweier Fernhandelswege – dem Ruhrtalweg und dem Soestweg – und verfügte über eine Furt zur Ruhrüberquerung. Ideale Bedingungen für Handel. In heutiger Sprache:

1A Lage für Immobilieninvestoren.

Auch das zweite Stichwort: Sicherheit. In einer Zeit ohne überregionale staatliche Ordnung musste jedes Gebiet selbst für seine Sicherheit sorgen.

Die Hünenburg bot diese Sicherheit – sie fungierte möglicherweise sowohl als militärische Beobachtungsanlage in den Sachsenkriegen Karls des Großen, als auch als Wallburg, eine Fluchtmöglichkeit („die Hunnen kommen“).

Es deutet allerdings auch einiges darauf hin, dass die Hünenburg als fester Wohnsitz eines Adelsgeschlechts genutzt wurde. In heutiger Denke: Multifunktionale Nutzung.

Fluchtburg und repräsentativer Wohnsitz schließen sich nicht aus.

Zudem: Von solchen Burganlagen ging häufig die Christianisierung aus. Doch dies war wohl eher ein Nebeneffekt, nicht der Hauptgrund für die Gründung des Stifts.

Das Umfeld: Städte und Gesellschaft

Die Bevölkerungsstruktur war überschaubar:

Im Mittelalter zählten 90–95 % aller Städte zu den Zwergstädten (bis 500 Einwohner) und Kleinstädten (bis 2.000 Einwohner).

Nur wenige Metropolen wie Köln, Brügge, London oder Florenz erreichten mehr als 20.000 Einwohner.

Fazit: Ein Stift mit strategischem Weitblick

Der Standort des Mescheder Damenstifts war wirtschaftlich aussichtsreich und bot eine beachtliche Sicherheitsgarantie.

Ob Emhildis wirklich diese Vision hatte, bleibt Spekulation. Doch dass Frauen zur damaligen Zeit Bildung erhielten, Verantwortung trugen und sich in religiösen und kulturellen Rollen behaupteten – das ist belegbar.

Und vielleicht war die Gründerin des Stifts wirklich so: Mutig, gebildet, visionär – und ein bisschen rebellisch.

Bild: AnonymousUnknown authorFrançais : Scriptorium de Cologne, Public domain, via Wikimedia Commons

Vermögen, Bildung, Einfluss

Man kann sich Meschede, das erstmalig 913 namentlich als monasterium mescidi („Kloster Meschede“) in einer Urkunde König Konrads I. erwähnt wird, eher als ein „Stift mit umliegenden Wohnstätten“ vorstellen – nicht als Stadt im modernen Sinn.

Mehr als eine Generation später schenkt König Otto I. dem Stift Einkünfte aus Zoll und Markt. Das ließe sich heute mit einem Besteuerungsverzicht vergleichen – eine enorme wirtschaftliche Förderung, die den Stiftsdamen spürbaren Erfolgszuwachs verschaffte.

Dokumentierte Bedeutung

Der ausgewiesene Experte für Meschedes Geschichte, Pfarrer Michael Schmitt, berichtet von sieben königlichen Urkunden allein im 10. Jahrhundert, die sich mit Meschede beschäftigen. Die Bedeutung der Ansiedlung lässt sich etwa auf das Niveau eines mittelgroßen Handelsortes unserer Zeit schätzen.

Der Besitzstand des Stifts – 40 Haupthöfe, 300 Bauernhöfe, elf Pfarreien, Salzrechte in Bad Sassendorf – spricht für eine Machtkonzentration, die wir heute einem Großinvestor zuweisen würden. Das Stift war wohlhabend, mächtig und einflussreich.

Die Entscheiderinnen hinter dem Vermögen

Leider wissen wir kaum Konkretes über die organisatorische Struktur oder das „Management“ des Stifts. Fest steht: Das Unternehmen wurde von Stiftsdamen geführt. Zu Beginn waren es vermutlich etwa 20 adelige Frauen, angeleitet von einer Vorsteherin aus dem Hochadel; die weiteren Damen dürften Landadelige gewesen sein – denn rund um Meschede gab es nur begrenzt hochadelige Familien.

Diese Frauen waren mehr als nur Verwaltungspersonal:

Sie führten wirtschaftliche Geschäfte, trugen zur Christianisierung nach Norden bei, etablierten Kultur und Bildung. Es existierte eine Jungenschule, primär für jene, die in den geistlichen Stand eintreten wollten, und sehr wahrscheinlich auch eine Mädchenschule – vergleichbar mit heutigen privaten Eliteschulen für Frauen.

Herkunft und Aufstieg der Äbtissin

Wie und warum das Stift gegründet wurde, ist nicht eindeutig überliefert. Klar ist: Im 9. Jahrhundert dominierten die Grafen von Werl, später von Arnsberg, das regionale Geschehen. Sie stammen aus der Ricdagsippe, sodass man die Gründerin wohl im selben Umfeld suchen muss.

Die Indizien sprechen für Emhildis als Gründerin und erste Äbtissin. Es gibt überzeugende Argumente, in ihr die Witwe des Grafen Hermann vom Lochtropgau (bei Eslohe) zu sehen. Emhildis selbst könnte aus dem Grabfeldgau stammen – einem Grenzgebiet zwischen Südthüringen und Nordbayern, wie Pfarrer Schmitt vermutet. Die Entfernung zwischen Eslohe und Nordbayern war damals kein Hindernis, wenn Heiratspolitik zur strategischen Machterweiterung diente. Vielleicht war es auch ihre Mitgift, die den Grundstein für das Stift legte.

Stellen wir uns also eine weit gereiste, gebildete Dame vor, die nach dem Tod ihres Mannes als freie Frau ein Stift gründet – unter eigener Regie.

Der Unterschied zum Kloster ist entscheidend: Stiftsdamen legten keine ewigen Gelübde ab und konnten später wieder austreten.

Emhildis muss ein gewichtiges Eigenkapital mitgebracht haben, um in der Lage zu sein, ein neues Stift unter eigener Regie zu gründen. Des Weiteren muss sie gut vernetzt gewesen sein, um weitere Stiftsdamen zu gewinnen, die wiederum das Stiftsvermögen vergrößerten. Sie muss hoch gebildet und vor allem geschäftstüchtig gewesen sein, um das ganze Unternehmen nicht nur zu gründen, sondern auch erfolgreich auszudehnen. Mit Sicherheit war sie eine engagierte Christin.

Als Frau in einer fast ausschließlich männlich geprägten Welt hat sie die sich ihr bietende Möglichkeit genutzt, als Äbtissin eines Stiftes Einfluss auf die Regionalgeschichte zu nehmen und im Rahmen und unter dem Schutz des Stiftes Kultur, Bildung und christliche Werte zu vermitteln.

Das dürfte damals schon männliche Abwehrmaßnahmen provoziert haben, die 1310 schließlich mit zumindest zweifelhaften Mitteln zur Umwandlung in ein Männerstift führten.

Emhildis war keine emanzipierte Frau im heutigen Sinne, aber an Mut, Gelehrsamkeit, kaufmännischem Geschick und nicht zuletzt an Frömmigkeit ist sie eine der bedeutendsten Frauen nicht nur ihrer Zeit.

Text: Sabina Butz

Agnes von Arnsberg

Die letzte Äbtissin des Mescheder Stifts

Agnes von Arnsberg – Abschied und Aufbruch, 1255 n. Chr.

Arnsberg im Jahr 1255 nach Christi Geburt.

Auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ, ein wenig mulmig war ihr schon bei dem Gedanken, dass sie sich schon morgen auf die lange Reise zum Stift Meschede machen sollte. Mit ihren knapp zwanzig Jahren war sie natürlich längst erwachsen. Ihre Bildung konnte nur als vorbildlich bezeichnet werden: Bibelkunde, Lesen, Schreiben, Latein, sogar Rechnen – und natürlich die Familiengeschichte.

Beim Gedanken an ihre Familie fiel ihr der Abschied von ihrer Mutter Adelheid besonders schwer. Auch ihre Brüder Johannes, Gottfried und Ludwig, ihre Schwestern Ida, Berta und Mechthild würde sie vermissen. Tränen stiegen auf – sie versuchte, sich abzulenken. Sie musste sich doch nur vor Augen führen, welche Vorteile ihr bevorstanden:

Als Äbtissin des Stifts Meschede würde sie eine mächtige Frau sein. Ganz in der Tradition ihrer Familie, die bereits viele Äbtissinnen gestellt hatte: Jutta in Herford, Adelheid in Meschede, Bertha in Essen, Syradis in Münster. Ja, Agnes kannte die Familiengeschichte – konnte sie im Schlaf herunterbeten: Von den Anfängen unter Konrad II., Graf von Werl, bis zu den Grafen von Arnsberg, mit dreimal einem Gottfried und einmal einem Heinrich.

Natürlich war sie stolz, dem Geschlecht der Grafen von Arnsberg zu entstammen – eines der mächtigsten, vielleicht sogar das mächtigste Adelsgeschlecht Westfalens. Agnes war ihrem Vater dankbar, dass er ihr die Ehe erspart hatte. So viel Glück hatten längst nicht alle ihre Freundinnen. Mit Entsetzen hatte sie festgestellt, dass kaum ein Kandidat auch nur annähernd so gebildet war wie sie. Ausgesprochen hätte sie das nie – aber gedacht, ja, gedacht hatte sie es schon.

Sie vermutete zudem, dass ihre Mutter eine ähnliche Ansicht vertrat. Zumindest hatte sie ihren Vater immer wieder ermuntert, Agnes zur Äbtissin machen zu lassen. Eine Äbtissin eines Stifts – das war etwas anderes als die einer Klostergemeinschaft.

Die Vorteile lagen klar auf der Hand:

- Reisefreiheit, eine private Dienerschaft, kein Armutsgelübde,

nur wenige asketische Verpflichtungen. - Ihre gewohnte Kleidung – Leinen statt grober Wolle, aber auch Purpur, Batist und Pelze.

- Fleisch und Wein auf dem Speiseplan.

- Ihr Privatbesitz blieb ihr erhalten und ging nicht automatisch ans Stift über.

Sie dachte an Emhildis, die Stiftsgründerin – vermutlich eine Verwandte des mächtigen Grafen Ricdag, also eine ihrer Vorfahren. Emhildis lebte nun zwar bereits vor 385 Jahren, doch ihre Bildung, ihr kaufmännisches Geschick und ihre Frömmigkeit galten immer noch als vorbildlich. Agnes bewunderte sie sehr.

Damals war Meschede vermutlich noch ein eher unbedeutender Flecken gewesen – wenn auch die Burg zumindest etwas Adelsglanz in die Gegend gebracht haben mochte, wenngleich kaum zu vergleichen mit Arnsberg.

Agnes kannte das Stift aus eigener Anschauung recht gut. Viele ihrer Vorfahren hatten dort gelebt, und auch jetzt befanden sich Verwandte unter den Stiftsdamen. Verwandtschaft – das hatte sie verinnerlicht – war das A und O im Leben, das Einzige, worauf man sich verlassen konnte. Auch wenn es da schon Ausnahmen gegeben hatte.

Der Gedanke an Graf Heinrich I., der seinen gleichnamigen Halbbruder im Kerker hatte sterben lassen, ließ sie frösteln. Aber das war ja lange her – und wer wusste schon, was damals wirklich geschehen war?

Agnes verscheuchte die unangenehmen Gedanken und rief sich ihre neue Wirkungsstätte ins Gedächtnis: Das Stiftshaus in Meschede war nicht mit ihrer Residenz zu vergleichen – aber recht beeindruckend. Und sie konnte jederzeit auf eine andere Wohnstätte ausweichen. Platz gab es genug in Meschede, und viele der Stiftsdamen lebten ohnehin in eigenen Haushalten.

Besonders gefiel ihr die Stiftskirche, der Heiligen Walburga geweiht: Ein gewaltiges Bauwerk mit vielen Kostbarkeiten – vor allem mit den Reliquien der Namenspatronin. Und sie – sie würde an erster Stelle stehen, als Repräsentantin dieses Gotteshauses.

Was die Verwaltung der Stiftgüter – immerhin 40 Haupthöfe, 300 Bauernhöfe, elf Pfarreien plus die Salzrechte in Bad Sassendorf – anging, würde Agnes zweifellos Unterstützung benötigen. Sie hatte gehört, dass es dort zu Schwierigkeiten gekommen war. Einige Bauern versuchten offenbar, ihre Zahlungen zu reduzieren – doch das würde man ihnen schon wieder austreiben können. Agnes war da sehr zuversichtlich.

Am meisten freute sie sich auf die vielen gebildeten Frauen, mit denen sie hinter den Stiftsmauern lesen, diskutieren und frei sprechen konnte.

Was für großartige Zukunftsaussichten.

Nicht alle Träume werden wahr.

51 Jahre später, als Agnes spürte, dass sich ihr Leben dem Ende zuneigte, hätte ihr Resümee vielleicht so geklungen:

„Ich habe mein Bestes getan. Ich habe ein frommes und gottesfürchtiges Leben in Keuschheit geführt – auch wenn das heute aus politischen Gründen angezweifelt wird.

Die Zeit der großen Damenstifte scheint vorbei zu sein.

Ich bin mir keiner Schuld bewusst.

Die Bauern haben mir mit ihren Zahlungsverweigerungen das Leben schwer gemacht.

Die Anzahl der Stiftsdamen geht gegen null.

Es gibt einfach keine adeligen Frauen mehr, die unsere Ideale vertreten.

Ich vermute, dass ich vielleicht die letzte Äbtissin dieses Stifts gewesen bin.

Gott ist mein Zeuge, dass ich meine Pflichten stets treu erfüllt habe.

Gott möge die folgenden Generationen segnen – und dem Stift seine Huld nicht länger verweigern.“

Historische Fußnote

Agnes von Arnsberg verstarb 1306.

Heinrich von Virneburg, der damalige Erzbischof von Köln, ordnete 1310 die Auflösung des Mescheder Damenstifts an und wandelte es in ein Kanonikerstift um.

Erster Probst wurde Johann von Arnsberg, ein Bruder von Agnes.

Das Männerstift bestand bis zur Säkularisation 1803/1805.

Seitdem ist St. Walburga die Pfarrkirche mit Mittelpunktsfunktion.

Text: Sabina Butz · Zeichnung: Christel Zidi

Kunigunde (Kunneke) Vesvogel

Mescheder Klausnerin

Die Klausnerinnen von Meschede

Einen verborgenen Schatz vermuteten die Spießgesellen und Raubritter von Spiegel, gemeinsam mit dem berüchtigten Johann von Padberg, in der Klausenkapelle zu Meschede. So versuchten sie, bei Nacht und Nebel in die Kapelle und die Klause einzubrechen. Im Keller, so munkelte man, liege der Schatz des Propstes von Meschede – verborgen vor gierigen Blicken.

Doch die Diebesbande hatte nicht mit den streitbaren und tapferen Klausnerinnen gerechnet. Gewarnt durch ihren treuen Hund, machten die Frauen den Einbrechern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Sie drohten, die Glocke zu läuten – woraufhin die Bande den Rückzug angetreten haben soll.

Eine hübsche Erzählung – und weit mehr als das:

Sie zeigt, dass die Auflösung des Mescheder Damenstifts im Jahr 1310, gegründet im 9. Jahrhundert von Emhildis, nicht das Ende der „Frauenpower“ im Hochsauerlandkreis bedeutete.

Kunigunde Vesvogel – Einsiedlerin aus Überzeugung

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts begegnen wir in Meschede einer außergewöhnlich klugen, energischen und überaus frommen Frau:

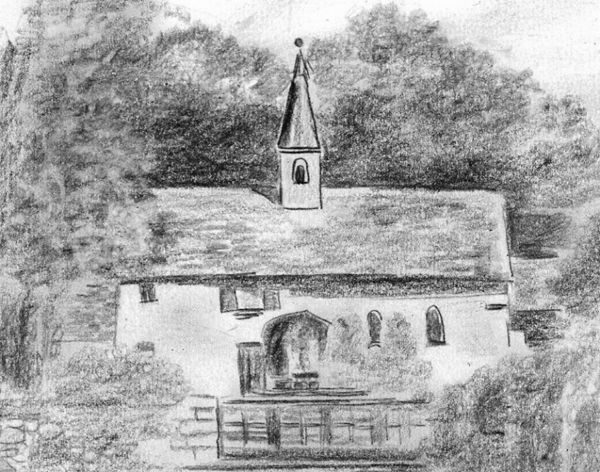

Die Jungfrau Kunigunde – auch Kunneke Vesvogel genannt – richtet sich in der Klause neben der Michaelskapelle ein.

Die Michaelskapelle, so der offizielle Name, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Davor bestand vermutlich ein Holzbau – und davor wohl eine heidnische Kultstätte.

Das Leben der Schwestern in der Klause war entbehrungsreich – und alles andere als ungefährlich.

Kunigunde Vesvogel, die als sehr gebildet galt, soll sich zwischen 1420 und 1425 auf dem Klausenberg niedergelassen haben. Allein, freiwillig, aus Überzeugung soll sie die Einsamkeit, ein Leben in Stille gewählt haben.

Eremiten damals und heute

Was mag eine Frau im 15. Jahrhundert dazu bewogen haben, ihr Leben als Klausnerin zu verbringen?

Wir wissen nur wenig über Kunigundes Motive. Heute erscheint uns ihre Lebensform als außergewöhnlich, ja fremd. Doch im Mittelalter war sie hoch angesehen.

Seit dem 3. Jahrhundert nach Christus kennen wir die sogenannten Wüstenväter – Einsiedler, die sich in der Wüste Ägyptens niederließen, um in Askese, Armut und Bescheidenheit zu leben.

Beten, meditieren, büßen – das bestimmte ihr Dasein.

Diese Lebensform wurde bis ins 15. Jahrhundert von Männern und Frauen gewählt, bis kriegerische Auseinandersetzungen sie zunehmend einschränkten.

Und doch: Auch heute gibt es noch Einsiedlerinnen und Einsiedler.

In Deutschland schätzt man, dass rund 80 Männer und Frauen bewusst diesen Weg gehen – leise, bescheiden und mit Hingabe.

Kloster Galiläa – Vom Klausenleben zur dominikanischen Gemeinschaft

Dem Beispiel der Klausnerin Kunigunde Vesvogel folgend, stießen später eine Christine aus Köln und Christine Kalverdans aus Attendorn hinzu.

1455 erteilte der Kölner Erzbischof Theodor von Moers die Genehmigung, das heilige Altarsakrament in der Kapelle aufzubewahren. Die Frauen lebten zunächst als Einsiedlerinnen, ohne jede Ordensanbindung. Doch 1473 kleideten sie sich mit dem Gewand der Dominikanerinnen und durften die dritte Regel des Heiligen Dominikus übernehmen – fortan waren sie dominikanische Ordensschwestern.

Verbindung zum Kanonikerstift und Aufblühen des Klosters

Die eingangs erzählte Episode mit dem versuchten Diebstahl bestätigt, dass es eine Verbindung zum Mescheder Kanonikerstift gegeben haben muss:

Ritter Henneke von Berninghausen, der Bruder des Mescheder Propstes, schenkte den Schwestern 1483 das Gut Kückelheim – zum Bau eines größeren Klosters, das den Namen Kloster Galiläa erhielt und 1489 bezogen wurde.

Das Kloster Galiläa erlebte eine große Blütezeit. Besonders bekannt wurde seine Mädchenschule, die als vorbildlich galt und sich großer Beliebtheit erfreute.

1810 wurde das Kloster – wie alle Klöster in der Region – säkularisiert, und das gegen den heftigen Widerstand der Nonnen.

Nachklang und Erbe

1819 kaufte der Graf von Westfalen die Klause, ließ sie aufwendig renovieren und umfassend ausstatten. Besonders sehenswert ist ein kostbarer spätgotischer Schnitzaltar aus Kloster Galiläa, der liebevoll restauriert wurde.

Die Kapelle ist heute frei zugänglich – und sie vermittelt eine friedliche, intensive Atmosphäre.

Man meint, die Jungfrau Künneke könne jederzeit bescheiden, klug und einfühlsam an uns vorbeistreifen.

Text: Sabina Butz · Zeichnung: Christel Zidi

Johann Richard Rham

Reiches Wissen, reiches Erbe

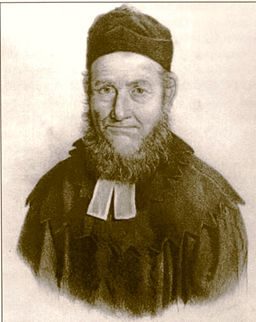

Johann Richard Rham

Johann Richard Rham war der Sohn des in Arnsberg geborenen Werler Richters Caspar Rham. 1622 trat Johann Richard als Prämonstratenser in das Kloster Wedinghausen ein. Zehn Jahre später war er etwa drei Jahre lang stellvertretender Pfarrer in Arnsberg. 1635 wurde er Propst in Stade.

Von 1639 bis 1646 war Rham Hofkaplan bei Wilhelm von Bayern, Freiherr von Höllinghofen. Durch diese Beziehung lernte er Menschen von Rang und Namen kennen – oder andersherum: Menschen von Rang und Namen lernten den hochgebildeten Rham kennen.

Neben Theologie und Medizin interessierten ihn Malerei und Schriftstellerei. Sein Können war anerkannt: Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg vertraute ihm sogar eine Gesichtsbehandlung an – Rham entfernte dem Kurfürsten ein Muttermal. Als Zeichen des Dankes schenkte ihm Friedrich Wilhelm 1647 die Pfarrei Rhynern. Warum er sie ihm 1655 wieder entzog, ist unbekannt.

Ein Foliant als Zeugnis der Mystik

Dass Rham sich auch für Mystik und Alchemie begeisterte, zeigt ein besonderes Buch: Die gesammelten Werke des Johannes Tauler, einer der größten Mystiker des 14. Jahrhunderts – vermutlich ein Schüler Meister Eckharts. Das 465 Jahre alte Werk fand vor 12 Jahren seinen Weg zurück nach Wedinghausen.

Rham hat darin Einträge und Anmerkungen hinterlassen, die seine tiefgehende Auseinandersetzung mit mystischen Inhalten belegen.

Im Schatten der Alchemie

Das Leben Rhams war nicht nur mystisch – sondern auch mysteriös.

Mit Kaiser Ferdinand III. verband ihn die gemeinsame Leidenschaft für Alchemie. In Wien führten sie alchimistische Experimente durch. Mehrfach wurde Rham für Gesandtschaften nach England entsandt – nicht nur vom Kaiser, sondern auch von anderen europäischen Fürsten.

Der auch in Diplomatie geschulte Rham trug dabei stets hohe Geldbeträge bei sich. Wofür das Geld bestimmt war – bleibt ein Geheimnis.

Text und Zeichnung: Christel Zidi

Im Jahr 1655 erhielt Johann Richard Rham das Pastorat St. Lamberti in Coesfeld. Hier starb er am 7. Oktober 1663. Wie eng die Verbindung nach Wedinghausen auch nach all den Jahren noch war, zeigt, dass nach Rhams Tod im Jahre 1663 sein wertvoller Nachlass - darunter Edelsteine, Bargeld, Kunstwerke, eine Bibliothek und sonstige Dinge - in den Besitz des Klosters Wedinghausen überging.

Joseph Abraham Friedländer

IIm Jahr 1840 schrieb der Briloner Joseph Abraham Friedländer in einem Brief:

„Mein Bestreben ist es,… das Judentum vom Schwall der Vorurtheile objektiv… zu läutern und es in ein friedliches Verhältniß zu den christlichen Mitbrüdern zu stellen.“

Zu dieser Zeit lebten in Brilon etwa 2.000 Menschen – überwiegend Katholiken, rund 1,5 % Protestanten und etwa 4 % Juden. Die jüdische Gemeinde war streng traditionsbewusst und nach außen weitgehend abgeschlossen.

Solange das Herzogtum Westfalen bestand, lebte die jüdische Minderheit unter erheblichen Einschränkungen. Juden durften weder Grundbesitz erwerben noch den Handwerkszünften beitreten. Viele mussten sich als Händler oder Metzger durchs Leben schlagen – Berufe, die gesellschaftlich wenig angesehen waren.

Zur gesetzlichen Diskriminierung gesellte sich die soziale Abwertung – wie sie sich etwa in der kurkölnischen Judenordnung von 1700 ausdrückte: „…zwischen christlicher Freiheit und jüdischer Dienstbarkeit“ solle „ein merklicher Unterschied gehalten werden.“

Die revolutionären Gedanken der Aufklärung – vom Prinzip der Gleichheit aller Menschen – stießen in Westfalen auf erheblichen Widerstand. Vor diesem Hintergrund wirkte das Auftreten Joseph Abraham Friedländers geradezu wie ein Donnerschlag.

1832 wurde Friedländer als Landrabbiner in Brilon eingesetzt. Die Gästeliste des feierlichen Aktes war eindrucksvoll:

Ein Justizamtmann, ein Stadtsyndikus, der Rektor des Progymnasiums, der Bürgermeister, der Landrat und auswärtige Rabbiner waren anwesend – also alles, was Brilon an Honoratioren zu bieten hatte.

Der Oberrabbiner Lazar Levi Hellwitz, ein Unterstützer Friedländers, stellte der bescheidenen Briloner Synagoge sein eigenes Silbergerät zur Verfügung, um dem Akt mit den illustren Gästen angemessenen Glanz zu verleihen.

Wer war Joseph Abraham Friedländer?

1753 wurde er im böhmischen Kolin geboren und studierte in Prag. In jungen Jahren kam er ins Herzogtum Westfalen – lebte in Niedermarsberg und Padberg, arbeitete als Amtsschreiber und Lehrer in Brilon.

Er heiratete Clara Salomom (oder Solomon), mit der er zwei Kinder hatte: Esther/Emilie und Abraham. Nach dem Tod seiner Frau 1814 zog er zu seinem Sohn nach Brilon. Die Einsetzung zum Landrabbiner folgte im Jahr 1832.

Kurz vor seinem 100. Geburtstag verstarb Friedländer in Brilon und wurde auf dem jüdischen Friedhof der Stadt beigesetzt.

Sein großes Anliegen war die Integration der Juden in ihre christliche Umwelt.

Seit 1847 galten Juden in Preußen offiziell als gleichwertige Bürger. Artikel 1 des Emanzipationsgesetzes lautet:

„Unseren jüdischen Unterthanen sollen im ganzen Umfange Unserer Monarchie neben gleichen Pflichten auch gleiche bürgerliche Rechte mit unseren christlichen Unterthanen zustehen.“

Damit galten in ganz Westfalen nun Freizügigkeit und Gewerbefreiheit – Juden waren rechtlich den Christen in nichts nachgestellt.

Friedländer unternahm konkrete Schritte, um dieser juristischen Gleichstellung auch eine alltägliche Gleichrangigkeit zu verleihen:

- Er verringerte den Anteil der hebräischen Sprache im Gottesdienst

- Er führte Choralgesang mit gemischtem Chor und Orgelmusik ein

- Er hielt am Sabbat deutschsprachige Predigten

All das stieß nicht überall auf Zustimmung – weder bei christlichen Mitbürgern noch bei manchen jüdischen Gemeindemitgliedern. Friedländer aber ließ sich nicht beirren. Für ihn war es an der Zeit, die Gemeinsamkeiten der Religionen zu betonen – nicht auf den Vorurteilen und Gegensätzen herumzureiten.

Neben seinen Glaubensgenossen sah er stets gleichrangig auch die christlichen Mitbrüder. Ein tolerantes, aufgeklärtes und reformbereites Judentum könne nicht nur zur Integration beitragen – es sei die Voraussetzung dafür.

Ein Wegbereiter des Reformjudentums im Sauerland

Joseph Abraham Friedländer zählt damit zu den Wegbereitern eines Reformjudentums im Sauerland, das sich für ein friedliches Miteinander von Juden und Christen einsetzte.

Sein Wirken ist bis heute ein leuchtendes Beispiel für das Ringen um Gleichberechtigung, Würde und Verständigung – mitten in einer Zeit, die dafür noch wenig empfänglich war.

Das Vermächtnis Friedländers:

Diese Überzeugung pflanzte Joseph Abraham Friedländer auch seinen Nachkommen ein:

Sein 1822 geborener Enkel Moritz beteiligte sich aktiv am jüdischen Leben in Brilon und gehörte dem Synagogenvorstand an. Wie bereits sein Vater und Großvater vertrat er energisch reformjüdische Positionen.

1851 gab Moritz die erste Lokalzeitung im Kreis Brilon heraus – den Sauerländischen Anzeiger.

In seinem Verlag druckte er nicht nur in hebräischer, sondern auch in deutscher Sprache.

Katholische Schriften, Andachtsbücher, Beiträge zur Geschichte und Gegenwart des Judentums gehörten ebenso zu seinem Programm – ganz im Sinne seines Großvaters Joseph Abraham.

Ein weiterer Enkel, Salomon, kehrte nach seiner erfolgreichen Promotion zum Dr. phil. (1845) als Rabbinatsadjunkt (Rabbinatsgehilfe) zu seinem hochbetagten Großvater nach Brilon zurück.

In seiner 1847 erschienen „Geschichte des Israelitischen Volkes“ spüren wir ebenfalls den Geist und die Einstellung des Großvaters, wenn er bemängelt, dass die „… innere Befreiung des Gemüthes und des Denkens von gewissen religiösen und dogmatischen Voraussetzungen, die Nichtbeachtung beliebter, äußerer Rücksichten…den meisten unserer heutigen Rabbinen und Volkslehrer leider! noch abgeht.“

Die Liste der Nachfahren Joseph Abraham Friedländers, die seine Ideen weitergelebt und verfochten haben, ist lang. Sie kann hier nur angedeutet werden. Ebenso ist die Geschichte ab 1933 hier nicht erwähnt. Die jüdische Gemeinde wurde in einem Akt unmenschlicher Brutalität vernichtet und ausgelöscht.

Text: Sabina Butz

Foto: Machahn 10:41, 27 December 2007 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons

Das Findelkind vom Schwabenberg und der Bödefelder Küsterstreit

Bödefeld im weihnachtlichen Winterkleid

Foto: Georg Hennecke

Erzählt von Anna Catharina Mette, geb. Klauke

Es war ein klarer, frostiger Morgen, jener 28. Januar im Jahre des Herrn 1754. Ich war früh aufgebrochen, den steilen Waldweg hinunter nach Untervalme, wie ich es oft tat. Die Luft war scharf und unter meinen Schritten knackte der gefrorene Boden.

Ich dachte an nichts Besonderes - doch lag da plötzlich auf dem schmalen Pfad ein kleines Bündel. Ich hielt inne. Etwas daran stimmte nicht. Und dann hörte ich es – ein leises Wimmern. Ich trat näher, kniete nieder. Ein Neugeborenes in feste und doch feine Tücher gewickelt. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Wer, um Himmels willen, legt ein Kind in den Wald? Ich habe nicht lange gezögert, hob das Kindlein auf, drückte es an mich, wärmte es mit meinem Atem, mit meinem Leib – und lief den Berg hinauf zurück, so schnell ich nur konnte.

Zu Hause war das Staunen groß. Mein Mann, der Anton, war sprachlos. Die älteren Kinder aus seiner ersten Ehe traten schüchtern näher. Nur unsere kleine Tochter Klara rief laut: „Ein Brüderchen!“ – und lachte über das ganze Gesicht.

Mein Anton ging schon am nächsten Tag zum Pastor Selmann nach Bödefeld, um das Kind zur Taufe anzumelden. Der Pastor überlegte nicht lang. „Berg soll es heißen“, sagte er, „weil es am Berge gefunden wurde.“ Und weil mein Mann als Pate eingetragen wurde, nannte man es Anton. So wurde Anton Berg ins Taufbuch geschrieben. Vater und Mutter: unbekannt.

In Valme wurde bald viel geredet. Niemand verstand, wie und warum ausgerechnet auf meinem Weg ein Findelkind lag – dort, wo sonst kaum jemand entlangkam. Und je öfter ich darüber nachdachte, desto mehr glaubte ich: Es war kein Zufall. Vielleicht – so munkelte man bald – war es eine Tochter aus einem besseren Hause gewesen. Eine, die in Not war, aber nicht ohne Herz. Eine, die wusste, dass ich früh am Morgen diesen Weg ging. Dass ich das Kind finden würde. Und dass ich es nicht im Schnee liegen ließ.

Wir zogen das Kind groß wie unser eigenes. Anton war ein stilles, aufmerksames Kind. Lernte schnell, sang schön, hatte ein gutes Herz. Es war nicht unsere Idee, ihn zur Ausbildung ins Kloster Grafschaft zu schicken, der Pfarrer hatte es uns angetragen. Gab es da etwa doch jemand, der über ihn wachte? Vermuteten die Leute recht, wenn sie spotteten: „Die Sprölen sangen von einem Frölen.“ Wenn Anton das uneheliche Kind eines feines Fräulein war?

Der Küsterstreit

Nach der Ausbildung fand Anton eine Anstellung als Küster in Neuastenberg – und eine Frau. Doch es zog ihn zurück nach Bödefeld. Im Sommer 1780 starb der Küster und Lehrer Christoph Mues unerwartet. Fünf Kinder hinterließ er, das älteste gerade sechzehn. Es war eine schwere Lage. Witwenpensionen gab es keine, die Familie stand mittellos da.

Pastor Selmann, unser alter Pfarrer, und sein tüchtiger Hilfsgeistlicher Theodor Cordes wollten helfen. Aus Liebe zu der armen Familie setzten sie sich dafür ein, dass der älteste Sohn des Verstorbenen als Nachfolger in das Amt des Küsters und Lehrers einrücken sollte. Der Hilfsgeistliche selbst wollte den Unterricht des jungen Mannes übernehmen. Doch damit waren nicht alle einverstanden. Und auch unser Anton musste mittlerweile eine Familie versorgen: vier Söhne und eine Tochter.

Im Kirchspiel regte sich Widerstand. Manche sagten, der Pastor könne allein keinen Küster bestimmen. Und dann mischte sich auch noch die Regierung ein – mit dem Anspruch, nun selbst Lehrer ernennen zu dürfen. Das neue Recht auf staatliche Lehrerwahl stieß auf altes Kirchenrecht, und Bödefeld wurde zum Zankapfel.

Ein fünfjähriger Küsterstreit entbrannte, heftig und hart. Es ging nicht nur um eine Stelle – es ging um Macht, Einfluss, Recht und alte Gewohnheiten. Und mittendrin: unser Anton Berg. Er trat als Gegenkandidat auf, unterstützt von einflussreichen Männern, deren Namen nie offen genannt wurden. Selbst der Vikar Kräling, eigentlich Geistlicher, stellte sich gegen Pastor Selmann – und auf die Seite der Gegner. Wer hatte da wirklich noch die Hand im Spiel. 1782 wurde Anton schließlich von der Regierung als Lehrer eingesetzt.

Pastor Selmann aber verweigerte ihm die Annahme als Küster. Denn laut den alten Regeln hatte der Kirchenvorstand das Recht zur Küsterwahl – und damit auch das Recht zur Ablehnung. Der Streit zog sich hin. Der alte Pastor, tief enttäuscht, konnte das alles kaum mehr tragen. Wenige Zeit später starb er – mit 82 Jahren. Erst sein milder Nachfolger, Pastor Berkenkopf, brachte Frieden. Anton wurde schließlich auch als Küster angenommen.

Bis zu seinem Tod am 29. Juni 1810 versah er das Amt, so gut es die Umstände erlaubten. Er unterrichtete, sang, verwaltete, diente der Kirche und den Menschen. Und um sich das Leben zu erleichtern, arbeitete er zusätzlich als Sekretär der Freiheit Bödefeld. Auch als Frisör soll er tätig gewesen sein – bei den adligen Herren, wenn sie in Bödefeld weilten. Ob einer von ihnen sich in ihm wiedererkannt hat?

Text: Christel Zidi

Anlässlich des Schmallenberger Stadtschützenfestes 2024 wurde die Bödefelder Pfarrkirche St. Cosmas und Damian besonders in Szene gesetzt.

Foto: Georg Hennecke