Denker, Dichter, Künstler

Der Heilige Jakobus von

Petrus von Kolshusen

Foto: Wolfgang Poguntke by wikimedia commons

Petrus von Kolshusen

Zauberhafte Meisterwerke eines Holzschnitzkünstlers

Mit dem Thema „Holzschnitzerei“ verbinden wir fast automatisch Schwarzwälder Kuckucksuhren oder bayerische Madonnen. Das Sauerland scheint da eher weniger betroffen. Weit gefehlt: Der berühmteste Sauerländer Holzschnitzer, Petrus von Kolshusen, war zu seiner Zeit, also im 16. Jahrhundert, ein bedeutender und berühmter Mann, der sein Handwerk meisterlich verstanden hat. Vermutlich wurde er im niederrheinischen Raum ausgebildet, zumindest wurde er vom niederrheinischen Stil beeinflusst. In seiner „Ölberggruppe“ ist Albrecht Dürers Kupferstichpassion von 1508 als direktes Vorbild zu erkennen.

Petrus von Kolshusen arbeitete im Kloster Wedinghausen in Arnsberg, vermutlich als Leiter einer Werkstatt. 1535 wird er als Teil des dortigen Hausgesindes genannt. Als Laie war er im Klosterbezirk ansässig.

Er schuf einen Hochaltar, möglicherweise über Jahrzehnte, der später in den sogenannten Truchsessischen Wirren zerstört wurde. Einige Apostelfiguren konnten gerettet werden und sind heute im Sauerlandmuseum in Arnsberg ausgestellt. Nach Fertigstellung des Altars trat der Holzschnitzkünstler als Laienbruder in das Prämonstratenser Kloster Wedinghausen ein.

Petrus von Kolshusen lebte und arbeitete in einem für die damalige Zeit innovativen und aufgeschlossenen Gesellschaftsumfeld

Mit dem Thema „Holzschnitzerei“ verbinden wir fast automatisch Schwarzwälder Kuckucksuhren oder bayerische Madonnen. Das Sauerland scheint da eher weniger betroffen. Weit gefehlt: Der berühmteste Sauerländer Holzschnitzer, Petrus von Kolshusen, war zu seiner Zeit, also im 16. Jahrhundert, ein bedeutender und berühmter Mann, der sein Handwerk meisterlich verstanden hat. Vermutlich wurde er im niederrheinischen Raum ausgebildet, zumindest wurde er vom niederrheinischen Stil beeinflusst. In seiner „Ölberggruppe“ ist Albrecht Dürers Kupferstichpassion von 1508 als direktes Vorbild zu erkennen.

Er schuf einen Hochaltar – möglicherweise über Jahrzehnte –, der später in den sogenannten Truchsessischen Wirren zerstört wurde. Einige Apostelfiguren konnten gerettet werden und sind heute im Sauerlandmuseum Arnsberg ausgestellt. Nach Fertigstellung des Altars trat der Holzschnitzkünstler als Laienbruder in das Prämonstratenserkloster Wedinghausen ein.

Petrus von Kolshusen lebte und arbeitete in einem für die damalige Zeit innovativen und aufgeschlossenen Gesellschaftsumfeld.

Der 1120 von Norbert von Xanten gegründete Orden der Prämonstratenser war eigentlich kein Mönchsorden, sondern eine Gemeinschaft von Priestern. Das Armuts-, Enthaltsamkeits- und Gehorsamsgelübde folgte weitgehend den monastischen Regeln: Stundengebet und Gemeinschaftsmahl im Refektorium. Die pfarramtliche Seelsorge gehörte bei den Prämonstratensern – im Unterschied zu anderen Orden – zum Klosterleben bzw. ihrem Auftrag.

In Arnsberg wurde das Kloster 1170 gegründet und 1803 säkularisiert. Für das Jahr 1298 ist ein „rector scholarum“ (Schuldirektor) belegt, was natürlich eine Klosterschule voraussetzt. Die Chorherren betätigten sich in der Armen- und Krankenfürsorge sowie in der Beherbergung und Speisung von Pilgern und Bedürftigen. Vom 13. bis 16. Jahrhundert ist außerdem die Existenz eines Hospitals belegt.

Die Chorherren stammten überwiegend aus dem Adel, doch Wedinghausen war stets ständisch gemischt – Laienbrüder waren zu allen Zeiten willkommen. Zur Lebenszeit des Petrus von Kolshusen waren Reformbemühungen gegen den Verfall der klösterlichen Sitten erfolgreich. Verstöße gegen den Zölibat, Eigennützigkeit, weltliche Geschäfte, Jagdleidenschaft und Luxusleben wurden weitgehend eingeschränkt. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts gab es keine Pröpste oder Äbte mehr aus Adel und Patriziat.

Die Holzschnitzereien des Petrus von Kolshusen sprechen uns heute noch an: Seine Handwerkskunst liegt auf allerhöchstem Niveau. Die Schnitzereien waren bunt bemalt – was ihre Wirkung nicht nur verstärkte, sondern vor allem wirklich alle Menschen ansprach. Hier konnte auch der einfache, nichtadelige Kirchgänger Kunst erfahren, bewundern und verinnerlichen.

Wenn man das heute erleben möchte, geht man ins Internet, in ein Museum oder eine Ausstellung. Eine Vielzahl von Kunstbüchern und Zeitschriften steht ebenfalls zur Verfügung.

Vor 500 Jahren hatten eigentlich nur der Adel oder begüterte Kaufleute Zugang zu Kunst und Kultur. Für die überwiegende Bevölkerungsmehrheit gab es ausschließlich die Kirchen – oft pompös, luxuriös und eindrucksvoll ausgestattet. Ein einfacher Mitbürger muss beim Anblick einer bunten, kunstvoll geschnitzten Skulptur schon so etwas wie andachtsvolle Bewunderung empfunden haben. Genau darin liegt der Wert der kirchlichen Holzschnitzerei: Sie war allgemein zugänglich, leicht zu verstehen – und vor allem anrührend.

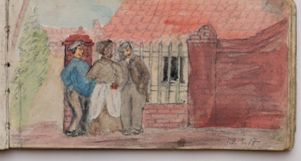

In diesem Zusammenhang gibt es noch eine kleine Geschichte, wie begehrlich eine Holzschnitzfigur des Petrus von Kolshusen auch Jahrhunderte später noch auf die Sauerländer gewirkt haben muss:

Die alte Pfarrkirche St. Pankratius in Reiste, einem Ortsteil von Eslohe im Hochsauerlandkreis, stammt aus der romanischen Bauperiode und wurde zwischen 1100 und 1200 erbaut. 1835 musste sie wegen Einsturzgefahr geschlossen werden. Bis dahin befand sich eine Figur des Heiligen Jakobus des Älteren, die aus der Schule oder gar von Meister Petrus von Kolshusen selbst stammt, in dieser Kirche.

1846 wurde das baufällige Gotteshaus abgebrochen und ein neues errichtet, das 1852 geweiht wurde. In der Zwischenzeit wurden alle Figuren und Kunstgegenstände in Scheunen, auf Dachböden und im Pfarrhaus zwischengelagert. Als die Kirche 1885 renoviert werden musste, verfuhr man genauso wie zuvor.

Der damalige Pfarrer Johannes Schulte hatte die Figur des Hl. Jakobus in seinem Haus zur Verwahrung. Ob nun Pfarrer Schulte seinem Amtsbruder, Pfarrer Hardebusch aus Oedingen, diese Figur immer wieder stolz als seinen „großen Kirchenschatz“ präsentierte oder ob der Oedinger selbst ein vielleicht übergroßes Interesse an diesem vollkommenen Kunstschnitzwerk des Pilgerpatrons zeigte, lässt sich nicht mehr klären.

Nach Zeugenaussagen soll Pfarrer Hardebusch sich jedenfalls eines Nachts mit dem Hl. Jakobus fluchtartig aus dem Haus des Amtsbruders entfernt haben – und anschließend die Figur nicht mehr herausgerückt haben.

Aufgebrachte Gemeindemitglieder versuchten auf eigene Faust, die entwendete Figur zurückzuholen – was leider in einer Rauferei ergebnislos endete. In der Folgezeit kam es zu heftigen Auseinandersetzungen über den Verbleib der Figur, die schließlich ins Diözesanmuseum Paderborn überstellt wurde – und erst 2018 nach Reiste zurückkehren konnte.

Heute kann man sie jederzeit in der St. Pankratius Kirche bewundern – und dabei vielleicht sogar ein wenig Verständnis für den übergriffigen Oedinger Pfarrer aufbringen:

Die Figur ist einfach zauberhaft und bezaubernd.

Text: Sabina Butz

Franco von Meschede

Lehrer der ersten Mescheder Studenten

Wer bei dem Namen Franco von Meschede zuerst an eine Pizza Margherita denkt, sollte vielleicht mal seine Grammatikkenntnisse überprüfen. Der heutige Restaurantbesitzer ist Franco aus Meschede – sein (Fast-)Namensvetter lebte im 13./14. Jahrhundert und war Schulleiter am Mescheder Stift.

Nach seiner Lehrtätigkeit hielt sich Franco zeitweise in der südfranzösischen Stadt Avignon am päpstlichen Hof auf. Später wurde er Kanzler des Erzbischofs von Bremen. Über seine persönlichen Lebensumstände ist nicht viel bekannt.

Franco war Dichter mehrerer geistlicher Werke. Besonders bekannt ist sein Marienlob, das in einigen Manuskripten auch De aurea fabrica („Die goldene Fabrik“) genannt wird. Alle seine Werke sind in lateinischer Sprache verfasst – die meisten in Reimform.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen: Allein die Vita Johannes des Täufers und Johannes des Evangelisten umfasst mehr als 300 sechszeilige gereimte Strophen. Das Werk ist als Gerichtsverfahren angelegt, in dem Klosterfrauen darüber streiten, ob nun der Täufer oder der Evangelist der Tugendhaftere sei. Mit dem Richterspruch unzufrieden – der keine Entscheidung fällt – wenden sich die Nonnen am Ende an den Papst.

Ob Franco von Meschede von den Mescheder Stiftsdamen zu diesem Stück inspiriert wurde? Die Grundidee stammt von Heinzelin von Konstanz, der sie in Die zwei Sankt Johannsen populär umsetzte. Franco interpretierte sie auf seine eigene, intellektuelle Weise.

Die umfangreiche Vita Johannes des Täufers widmete er Papst Johannes XXII. – einem Papst, dem viele negative Eigenschaften nachgesagt werden. Die Armut der Kirche und die Auffassung von der historischen Armut Christi und seiner Jünger lehnte Johannes XXII. strikt ab. Andererseits führte er einen beträchtlichen Teil der päpstlichen Einnahmen als Spenden an die Armen ab. Obwohl er zu seiner Zeit einer der reichsten Herrscher Europas war, lebte er einfach und genügsam. Ohne Zweifel ein widersprüchlicher Charakter.

In Deutschland und Italien war Johannes XXII., der seinen Sitz ausschließlich im südfranzösischen Avignon hatte, äußerst unbeliebt. Hat Franco von Meschede etwas anderes in ihm gesehen? Oder waren es die Vorteile, die er sich aus dieser Beziehung verschaffte?

Franco lehrte am Mescheder Kanonikerstift. Die Stiftsschule hatte einen überaus guten Ruf. Nicht wenige Mescheder studierten damals an den Universitäten in Erfurt und Köln. Ihre Bildung verdankten sie sicherlich auch dem Lehrer Franco von Meschede.

Text und Zeichnung: Christel Zidi

Friedrich Wilhelm Grimme

„Ohne etwas zu schaffen, kann ich nicht leben“

Dass sein Urenkel einmal sadomasochistische Literatur verlegen würde, hätte sich Friedrich Wilhelm Grimme wohl kaum vorstellen können. Genauso wenig wie der Assinghauser Dorfschullehrer, Küster und Organist Joseph Grimme je auf den Gedanken gekommen wäre, dass sein siebter Sohn Friedrich Wilhelm einmal als „Dichter des Sauerlandes“ bekannt werden würde.

Friedrich Wilhelm Grimme war ein schwächliches Kind. Deshalb unterrichteten ihn Vater und Pastor privat. Der Unterricht fand dennoch in der Dorfschule statt – denn das war zugleich das Zuhause der Familie. Hier unterrichtete bereits der Großvater. Auch wenn Friedrich Wilhelms Gesundheit nie die beste war, war er doch ein richtiger Lausbub. Einzelheiten dazu finden sich in dem überwiegend biografischen Buch Memoiren eines Dorfjungen.

Die gute, häusliche Ausbildung zeigte Wirkung. Grimme besuchte das Progymnasium in Brilon und legte mit 20 Jahren die Reifeprüfung am Laurentianum in Arnsberg ab – mit Auszeichnung. Anschließend studierte er Theologie, Philologie und alte Sprachen in Münster. Sein älterer Bruder, der das Studium mitfinanzierte, drängte ihn, Priester zu werden. Doch Friedrich Wilhelm brach das Studium ab – der Wunsch, Lehrer zu werden, war größer.

Nach dem Studium absolvierte er ein Probejahr als Lehrer in Arnsberg. Dort lernte er Emilie Düser kennen, die 14-jährige Tochter eines Druckereibesitzers. Die Briefe, die er in dieser Zeit an sie schrieb, gehören zu seinen schönsten lyrischen Werken. Grimme ging die Beziehung sehr behutsam an. Im Gedicht Der erste Schnee ist das gut herauszuhören:

„Ich will zurücke stehn von meinem Fenster, liebliches Kind!

Wenn du gegenüber erscheinst an deinem Fenster

und auf die Straße blickst, gedankenmüßig.

Oder mit dem Finger in die Scheiben Blumen schreibst –

Namen noch nicht.

Ich will zurücke stehn und deinen Frieden nicht stören.“

Mit seiner zurückhaltenden Art hatte er Erfolg. Später schrieb er: „Es ist nicht für die Basen. Es ist nicht für die Mütter.

Was Neues sich begeben hat an einem Brückengitter.

[…] Doch wer mit mir beisammen war, weiß auf der Welt nur Eine.

Und niemand hat's vernommen, als nur der Sternenreigen

und Sankt Johann von Nepomuk – und der versteht zu schweigen.“

Als die beiden sich verlobten, war Emilie 15 Jahre alt. Die Heirat fand fünf Jahre später statt. Ihre Liebe trug Früchte – in Form von insgesamt elf Kindern.

Grimme arbeitete in Arnsberg, Brilon und Paderborn, zuletzt als Schulleiter des Theodorianum-Gymnasiums. Später war er Direktor des Gymnasiums in Heiligenstadt/Thüringen. Er war ein ausgezeichneter Pädagoge, dem es nicht nur um die Vermittlung von Wissen ging, sondern auch um die Bildung des Charakters. Viele seiner ehemaligen Schüler bestätigten, dass er „mit unendlichem Pläsier“ unterrichtete.

Als er mit 57 Jahren emeritiert wurde, zog die Familie zurück nach Münster – vor allem, um den Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Mit Erfolg: Sie wurden Semitist, Kunsthistoriker, Altphilologe, Germanist, Heimatforscher. Lange konnte Grimme seinen Ruhestand nicht genießen. Er starb schon zwei Jahre später an einem Herzschlag.

Grimme stärkte das Heimatgefühl der Menschen und trug es auch nach außen – etwa durch sein Buch Das Sauerland und seine Bewohner. Für ihn war das Sauerland nicht, wie Kaiser Karl gesagt haben soll, „ein sauer Land“, sondern „eine schöne, aber bucklige Welt“. In Was das Völkchen so treibt verewigte er die Sitten und Gebräuche der Bewohner, verriet Sauerländer Rezepte und wusste, was die feinen Damen in Arnsberg und Brilon zu jener Zeit trugen. Man könnte Grimme als Heimatpfleger und ersten Sauerländer Touristiker bezeichnen. Er gab dem Sauerland ein Gesicht.

Der unterhaltsame Heimatdichter Grimme – der „Strunzerdäler“, wie man ihn auch nannte – war vor allem für seine Lustspiele und Schwänke bekannt und für seine Gedichte in plattdeutscher Sprache. Der ernsthafte, hochdeutsche Grimme fand nur die Anerkennung Weniger. Von einem Großen der deutschen Literatur erhielt er sie: Freiherr Joseph von Eichendorff, als Kritiker hochgeschätzt, nannte eine lyrische Arbeit Grimmes „von überraschender und ergreifender Schönheit“.

In einem von mehreren Briefen schrieb Eichendorff an den Heimatdichter: „[…] wenn meine Äußerungen über Ihre früheren Lieder einigermaßen dazu beitragen konnten, Sie zur unausgesetzten Pflege Ihres schönen poetischen Talentes aufzumuntern.“

Und der Freiherr sah mit Vergnügen „[…] der verheißenen Zusendung des neuen Manuskriptes entgegen.“

*Quelle: https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/germanistik-ndl-1/pdf/aurora-11-1942.pdf

Grimme machte sich auch als Bryologe, der Moos-Wissenschaft, einen Namen und bekam für seine diesbezüglichen Errungenschaften und für seine literarischen Werke die Ehrendoktorwürde der Akademie in Münster verliehen. Auch war er ein hervorragender Musiker, schon als Kind äußerst musikalisch: "Wo ich ging und stand, pfiff ich mit dem Munde.“ Als junger Lehrer komponierte er einige Klavierstücke – das Klavierspielen ging ihm leicht von der Hand. Menuette, Polonäsen, besonders Walzer. Auch eine Oper, die der Kapellmeister Arnold Spancke im Paderborner Dom aufführen ließ. Eines seiner Gedichte wurde vom Komponisten Engelbert Humperdinck („Hänsel und Gretel“) vertont. „Ohne etwas zu schaffen, kann ich nicht leben; und einerlei, ob Poesie oder Musik, nur etwas Schönes muss es sein“, sagte Grimme irgendwann einmal.

Manchen seiner Texte ist eine Schwere anzumerken, denn er litt zeitweilig unter Depressionen: „Und wo du heimisch warst im Glück, da bist du fremd mit deinen Schmerzen. Doch Zeiten kommen, schwerer noch: Da bist du fremd im eignen Herzen“. Doch diese Zeiten wechselten sich ab mit guten. Wenn er mit seinem Freund, dem „Lügenpastor“ Johannes Georg Schmidt aus Sundern, Wanderungen unternahm, hatten die beiden so manchen Streich auf Lager. Kehrten sie dann bei Freunden oder in einem Wirtshaus ein, wurde "geflunkert un geluagen, dat so qualmede as' en Knall im Biärge", und es wurde herzhaft "gestrunzt" (prahlerisch übertrieben).

Die Tatsache, dass seinen Stücken das Moralisieren fehlte, wie Dr. Magdalene Padberg einmal angemerkt hatte und dass er eine Großzügigkeit besaß, machte ihn sehr beliebt. Grimme war ein äußerst gebildeter Mensch, aber kein weit-gereister. Die längste Reise ging bis nach Köln und an das Siebengebirge. "Meine Bildung und Weltanschauung würde eine ganz andere gewesen sein, wenn ich Deutschland nach vielen Richtungen hätte kennenlernen können. Meine Phantasie hat, wenn ich die heimatlichen Berge abrechne, nicht die allergeringste äußere Nahrung gehabt.“ Aber dafür hätte sie schöner nicht blühen können."

Text: Christel Zidi Bild: wikimedia commons

Das Grimme-Denkmal im Assinghauser Dorfzentrum unterhalb des Reisen-Speichers von 1556, dem ältesten Gebäude im Olsberger Stadtgebiet

Foto: Georg Hennecke

Jānis Jaunsudrabiņš

Im Herzen immer ein Lette

Ich hatte sie nicht nötig, sie mich noch weniger.“ So beschrieb Jānis Jaunsudrabiņš Anfang der 1950er Jahre sein Verhältnis zu den Körbeckern. Die ersten fünf Jahre am Möhnesee waren für ihn nicht leicht. Alles, was zu erledigen war, übernahm seine Frau – ihr fiel die Eingewöhnung wesentlich leichter.

Jānis Jaunsudrabiņš (J.J.) wurde am 25. August 1877 in Nereta in Südlettland geboren. Sein Vater war Landarbeiter und starb, bevor Jānis drei Jahre alt war. Daraufhin zog die Familie zu den Eltern der Mutter auf das Gehöft Riekstiņi. Während der sechs Jahre, die die Familie dort lebte, musste J.J. als Hütejunge auf verschiedenen Höfen arbeiten. Die Schule konnte er nur im Winter besuchen. Obwohl diese Zeit von Armut geprägt war, hatte er viele glückliche Erinnerungen daran – wie in seinem "Grünen Buch" zu lesen ist. Jānis war ein guter Schüler, lernte früh Deutsch und Russisch. Später besuchte er die Landwirtschaftsschule und arbeitete danach als Verwalter deutschbaltischer Adelsgüter. In dieser Zeit begann er zu malen und schriftstellerisch tätig zu sein. 1899 gab er seine Tätigkeit als Gutsverwalter auf und studierte an einer privaten Kunstschule in Riga, an der auch der berühmte Maler Janis Rozentāls unterrichtete. Ein Mäzen ermöglichte ihm zwei Semester in Berlin – als Meisterschüler des deutschen Impressionisten Lovis Corinth, der einmal über J.J.s Illustrationen sagte:

„Ich kenne sonst keinen derartigen Übereinklang von Naivität und höchster Kunst.“

Nach seiner Rückkehr arbeitete J.J. als Redakteur, Schriftsteller und Zeichenlehrer. In den 1920er Jahren war er der meistgelesene lettische Prosa-Schriftsteller. Realistisch und humorvoll verarbeitete er in seinen Büchern vor allem sein eigenes Leben – das Leben einfacher Menschen. Manche verglichen ihn mit Mark Twain und Thomas Hardy.

J.J. mochte keine Direktheiten, hielt sie für unziemend:

„Gerade der Dichter muss zu schweigen verstehen und sich selbsterwählte Tabuzonen setzen.

Das totale Wort und die Totalität der Schilderung ist das Ende der Dichtung.

Sie darf alles sagen – aber nicht mit allen Direktheiten.“

Der Dichter war viermal verheiratet. Mit seiner ersten Frau Līze Sproģe bekam er Tochter Lilija. Nach Līzes Tod heiratete er Elza – die Ehe verlief unglücklich. Schon nach drei Jahren floh er vor ihr – wie später vor den Russen. Mit seiner dritten Frau Frīda Balode war er nur ein Jahr glücklich, dann starb auch sie. Drei Jahre später heiratete er Natālija Valdmane, mit der er 1944 – wie tausende andere Letten – vor den Russen nach Deutschland floh. Über Umwege kam das Ehepaar 1948 in Körbecke am Möhnesee an. Hier lebten sie in einem Sommerhaus – auch im Winter.

J.J. fand Arbeit als Zeichenlehrer und Journalist. Zahlreiche westfälische Zeitungen, Zeitschriften und Heimatkalender veröffentlichten seine Beiträge. Er malte Landschaften, Porträts und illustrierte Bücher. Von seiner Arbeit lebte er allerdings mehr schlecht als recht – sein Einkommen deckte nur die lebenswichtigen Bedürfnisse.

Die Körbecker mochten ihn und seine Familie, auch wenn es kaum Kontakte gab. Alles, was zu erledigen war, übernahm seine Frau.„Sie wusste sogar, wo man zur Not Mehl für selbstgebackene Plätzchen kaufen konnte.“

Mit den nächsten Nachbarn machte sich das Ehepaar bekannt, aber bis auf wenige Treffen beschränkte sich das Verhältnis auf das Grüßen vom Hausfenster zum Nachbarhaus:

„Die Letten sagen über solche Verhältnisse: Guten Tag und Auf Wiedersehen.

Vielleicht gibt es darum im Deutschen die Merkwürdigkeit, dass das Besuchen ‚Vorbeigehen‘ heißt – was wir Letten wörtlich nehmen.“

Die erste festere Bekanntschaft schloss er mit dem Delecker Bildhauer Fritz Viegener. Bald darauf folgten weitere mit Menschen aus ähnlichen Berufen:

„Stück für Stück krochen solche hervor wie Krebse aus dem Sand.“Besonders mit zwei Dichterkollegen freundete er sich an: dem in Meschede geborenen Hannes Tuch und dem Schriftsteller Erwin Sylvanus aus Möhnesee-Völlinghausen. Auch mit dem Bildhauer Robert Ittermann und dem Journalisten Friedhelm Kaiser war er befreundet.

J.J. war sehr naturverbunden. Als man ihn in Lettland aufforderte, sein Haus zu verlassen und das Wichtigste mitzunehmen, antwortete er: „Das Wichtigste sind die Abendwolken über dem lettischen Wald – und die kann ich nicht mitnehmen.“

Umso wichtiger wurde ihm die Natur rund um sein Haus am Möhnesee. Den kleinen, besonderen Garten umgab er mit einem Zaun aus Zweigen, die er im Wald gesammelt hatte – eine Tabuzone für Wildtiere. J.J. verbrachte viele Mußestunden am Möhnesee, der ihn an die Düna, Lettlands größten Fluss, erinnerte.

„Es ist acht Uhr abends. Da ruft meine Frau plötzlich aus: ‚Kraniche!’.

Ich höre auf zu lesen. Es wird so still, dass nur das leise Summen der Petroleumlampe zu hören ist.

Und durch die Stille dringen hier und da hohe Töne.

‚Mach das Fenster auf!’, sage ich.

Und wie nun das Fenster offen ist, kommen mit der nächtlichen Kühle laute Orgelklänge ins Zimmer.“

J.J. starb 1962 im Alter von 85 Jahren. Er wurde in Körbecke beigesetzt. Die Überreste des Dichters und seiner Familie wurden 1997 nach Lettland überführt. Nach einem Staatsakt im Dom zu Riga fanden sie ihre endgültige Ruhe in Nereta, dem Geburtsort des Dichters.

Jānis Jaunsudrabiņš dachte oft an das ferne Lettland mit seinen Abendwolken am Horizont.

„Wenn das Heimweh nicht so schmerzen würde, hätte ich mich in Körbecke fast glücklich fühlen können“,

schrieb er einmal an einen Freund.

Text und Zeichnung: Christel Zidi

Heinrich Knoche

Heinrich Knoche – Der Lehrer von Herdringen

Als Bestseller bezeichnet man in der Belletristik eine Buchveröffentlichung, die mindestens 100.000 Mal verkauft wurde. Sachbücher werden im Schnitt 2.000 bis 3.000 Mal verkauft, und bei Schulbüchern sind wir auf Schätzungen angewiesen, die jedoch unter einer Million liegen. Mit sechs Millionen verkauften Exemplaren dürfte Heinrich Knoches Rechenbuch für Volks- und Rektoratsschulen in jedem Fall als Bestseller gelten.

Außerhalb des Sauerlandes kennt kaum jemand diesen Heinrich Knoche, geboren 1831, von 1852 bis 1892 Dorfschullehrer in Herdringen, gestorben 1911. Er war bestens ausgebildet: Ab 1847 besuchte er das Lehrerseminar in Büren und bestand 1852 das Examen mit sehr guten Noten. Außerdem bildete er sich fortlaufend weiter – besonders der bislang oft vernachlässigte Rechenunterricht lag ihm am Herzen.

Sein Leben glich dem des berühmten Dorfschulmeisters aus dem Lied Vom armen Dorfschulmeisterlein, entstanden um 1800, vermutlich von Samuel Friedrich Sauter, der auf das niedrige Einkommen seiner Lehrerkollegen aufmerksam machen wollte. In 24 Strophen wird das armselige Heim, die vielen Nebentätigkeiten wie Orgelspielen, Schweinehüten, das Prügeln der Schulkinder und das „Durchfüttern“ durch die Gemeinde beschrieben.

Heinrich Knoche lebte in ärmlichen Verhältnissen, betrieb Landwirtschaft und hielt Vieh. Er verdiente sich ein Zubrot mit Nebentätigkeiten. „Durchfüttern“ im Sinne von Schnorren mag man ihm nicht unterstellen – es war allerdings üblich, dass das Schulgeld von den Familien in Naturalien entrichtet wurde. Auch das „Durchprügeln“ dürfte eine Übertreibung des Lieddichters sein. Knoche wird den Stock als damals übliches pädagogisches Erziehungsinstrument eingesetzt haben – mehr aber wohl nicht.

Er lebte in seinem kleinen Dorf Herdringen, heute ein Stadtteil von Arnsberg. Es entwickelte sich aus einer ursprünglichen Gruppensiedlung zu einem Rittergut, das 1376 erstmals erwähnt wurde. Seit 1618 ist die Familie der Freiherren von Fürstenberg dort ansässig. Das heutige Schloss wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Herdringen zählte 1858 exakt 573 Einwohner, heute sind es knapp 4.000. Dort also lebte und wirkte Heinrich Knoche mit Frau und Kindern als Dorfschullehrer.

Auch er war nebenberuflich als Küster und Organist seiner Kirche tätig. Das Landschullehrergehalt lag zu seiner Zeit bei jährlich 78 Talern. Selbst wenn man berücksichtigt, dass ihm ein kleines Lehrerhaus mit Gemüse- und Obstgarten zur Verfügung gestellt wurde, reichte ein solches Gehalt kaum aus. Zum Vergleich: Eine Arbeiterfamilie mit vier Kindern benötigte allein für Nahrungsmittel durchschnittlich 80 Taler pro Jahr. Man wird Heinrich Knoche ein großes Maß an Idealismus unterstellen dürfen – und den Herdringern einen großzügigen Unterstützungswillen.

Die Volksschulen dienten zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Hilfsinstrumente der kirchlichen Gemeinden. Damit war auch der Lehrplan festgelegt: Die Bibel sollte gelesen werden können, das Schreiben eher rudimentär, und das Rechnen spielte zunächst keine Rolle. Später wurde es gegen Extraschulgeld angeboten.

Seit 1794 verpflichtete das Preußische Allgemeine Landrecht alle Kinder zum achtjährigen Schulbesuch – wobei zwischen Verpflichtung und Realität eine große Lücke klaffte. Es gab viele Ausnahmen für Kinder, die zuhause helfen mussten. Sie sollten am Sonntag in den Pausen zwischen der Arbeit unterrichtet werden – wie auch immer man sich das vorstellen mag. Schätzungen belegen, dass nur etwa die Hälfte aller Kinder in den Genuss eines regelmäßigen Schulunterrichts kam. Die andere Hälfte musste zu Hause mitarbeiten. Gelegentlich lag es auch an den weiten und beschwerlichen Schulwegen zur nächsten Schule und am zu entrichtenden Schulgeld, das es den Eltern schwer bis unmöglich machte, ihre Kinder in die Schule zu schicken.

Lehrertätigkeit war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nicht an ein Studium oder eine Seminarausbildung gebunden. Man lernte vom Vorgänger. Viele Lehrer übten ihren Beruf als Nebentätigkeit aus. Wegen der miserablen Bezahlung mussten sie als Küster oder Kantor ihren Lebensunterhalt aufstocken. Handwerker wie Schneider oder Schuhmacher sind als Lehrer nachweisbar. Die räumlichen Verhältnisse waren desolat: Es gab Elementarschulen mit über 100 Kindern, die in einem Raum ohne Altersdifferenzierung von einem Lehrer unterrichtet wurden – dieser war allerdings mit Stock und Prügelgewalt ausgestattet, von der selbstverständlich Gebrauch gemacht wurde.

Erst der vom Neuhumanismus beeinflusste Entwurf eines allgemeinen Gesetzes über die Verfassung des Schulwesens im preußischen Staate (1817–1829) regelte das Schulwesen neu – ohne es gleich umsetzen zu können. Danach sollte das Schulwesen aus drei aufeinander aufbauenden Stufen bestehen, die jeweils einen eigenen Schulabschluss ermöglichten. Die Lehrerausbildung wurde gründlich erweitert und Ausbildungsseminare ausgebaut. Erst 1880 waren diese Seminare flächendeckend – und die Lehrer zunehmend gut ausgebildet.

Heinrich Knoche war ein Vorreiter dieser neuen Lehrergeneration. Seine gute Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung nach damals modernsten Gesichtspunkten führten zu zahlreichen Veröffentlichungen – darunter Bücher zum Rechenunterricht für Lehrer und Schüler sowie psychologische Betrachtungen.

1892 wurde ihm der Königliche Hausorden von Hohenzollern in Form des Adlers verliehen – eine Auszeichnung, die vor allem Wissenschaftler, Lehrer und Künstler erhielten.

Für seine Heimat setzte er sich vehement und leidenschaftlich ein: Er gründete einen Gesangsverein, den er auch dirigierte, und initiierte volkstümliche Theaterstücke. All das steht jedoch hinter der bewundernswerten Tatsache zurück, dass er Herdringen als Lehrer, als Bürger und als Heimatverwurzelter verbunden blieb.

Text: Sabina Butz ·

Foto links: Autor/-in unbekannt, Public domain, via Wikimedia Commons · Foto rechts: Christel Zidi

Innenansicht der Endorfer Kirche

Foto: Optimist4343, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Kirchenmaler-Familie Bergenthal

Kirchenmalerei war oft eine körperlich anstrengende Arbeit: Zunächst erfolgte meist ein Grundanstrich mit Kalkfarben, die die Oberschledorner Kirchenmaler aus einer Kalkbrennerei in Marsberg bezogen. Besonders anspruchsvoll war das Malen der Deckenbilder in mehreren Metern Höhe. Dafür bauten sie sich meist selbst die Gerüste – die Arbeiten wurden häufig sogar im Liegen ausgeführt.

Die Bergenthals waren eine Kirchenmaler-Familie aus Oberschledorn. Sie führten ein Atelier und eine Malerwerkstatt, die sie selbst ganz schlicht „das Geschäft“ nannten. Über drei Generationen – von 1887 bis 1994 – waren sie tätig.

Begonnen hatte es mit dem 1861 geborenen Hermann Bergenthal. Im Alter von 14 Jahren kam er als Hütejunge auf das Gut Lenhausen derer von Plettenberg (Arnsberger Raum). Bereits in seiner frühen Jugend begann Bergenthal zu zeichnen. Der dortige Rentmeister erkannte sein künstlerisches Talent und verhalf ihm zu einer Lehre bei einem Maler in Siegen.

Ein Höhepunkt seiner Laufbahn war die Ausmalung der neu erbauten Kirche 1895 in Oberschledorn. Von dieser Ausmalung ist heute leider nichts mehr erhalten.

Das Erstlingswerk seines Sohnes Hermann Bergenthal junior, der den gleichen Vornamen wie sein Vater trug, entstand 1910 in der St.-Sebastian-Kirche in Endorf. Dort hatte sein Vater zuvor ebenfalls ausgemalt. Weitere Werke der Familie finden sich in den Kirchen von Stahle und Herstelle an der Weser, in Dortmund, Duisburg, Bonn, Dorlar, Oesdorf und Düdinghausen.

Text: Christel Zidi

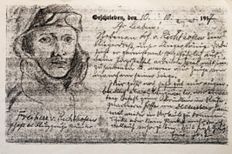

Aus dem Leben und Skizzenbuch des Jodokus (Jost) Hennecke ((1873-1940)

Jost Hennecke – Der sanfte Blick eines Heimatdichters

Im Nachlass des 1873 in Remblinghausen geborenen Jost Hennecke – „an einem Sonntag unter dem Geläute aller Glocken“ – finden sich Skizzenbücher, die die Lebensstationen des Heimatdichters widerspiegeln. Während seine bekannten Dichtungen meist mit viel Humor einhergehen und häufig auf Plattdeutsch verfasst wurden, schrieb er seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg ausschließlich auf Hochdeutsch. Seine Zeichnungen aus dieser Zeit sind kaum bekannt, aber beeindruckend und aussagekräftig – nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Kriege der Gegenwart.

Zerplatzte Träume

Wenige Tage bevor Hennecke das Licht der Welt erblickte, starb der französische Kaiser Napoleon III. im britischen Exil. Der Wiener Börsenkrach im Mai 1873 rief eine lang andauernde Weltwirtschaftskrise hervor – die Zukunftsaussichten für Kinder auf dem Land waren dürftig.

Jost besuchte die Volksschule in Remblinghausen. Als er 13 Jahre alt war, starb sein Vater. Damit war der Wunsch zu studieren begraben: „Ich kam im Alter von 14 Jahren zu Schüttler in Meschede. Hier studierte ich Ökonomie, d. h. ich wurde Kuhjunge“,

notierte Hennecke 1926 in seinem Selbstzeugnis.

Nach seiner Zeit als „Kuhjunge“ erlernte Jost das Schuhhandwerk und arbeitete nach seinen Gesellenjahren acht Jahre lang selbstständig als Meister. Aus gesundheitlichen Gründen musste er diesen Beruf jedoch aufgeben und wurde Heizer und Wärter in der Knappschaftsklinik Beringhausen.

Arbeiter und Dichter

Jost Henneckes Leben war geprägt von einem beständigen Streben nach Wissen: Der Bergmannssohn brachte sich Latein selbst bei, vertiefte sich in Goethes Faust, die Ilias von Homer, las Kant und Nietzsche. Er lernte Orgel und Geige, leitete die örtliche Musikkapelle.

Sein in der Familie nicht unumstrittener Kauf von 25 Brockhaus-Bänden hatte milde Folgen – bezahlt wurde mit Inflationsgeld, unerwartet mühelos.

In Erinnerung blieb er als „Arbeiter und Dichter“, bekannt für seine Dönekes, Vertällkes, plattdeutschen Parabeln, Gedichte und Geschichten – oft humorvoll, manchmal nachdenklich, stets mit einem subtilen Wortwitz, der sich nicht selten erst beim zweiten Lesen erschloss.

Ernst wurde es, wenn er ins Hochdeutsche wechselte: So etwa in seinen Notizen zu den Geschehnissen des Ersten Weltkriegs, in dem er von 1916 bis 1917 als Sanitäter an den furchtbaren Kriegsschauplätzen Somme und Flandern eingesetzt war. Nach seiner Rückkehr arbeitete er als Fabrikarbeiter in der Schuhleistenfabrik Lex in Meschede. Daneben war er Küster und Hilfsorganist.

Die Skizzenbücher

Neben vielen heimatkundlichen Gedichten und Geschichten gibt es einen Nachlass, der eher unbeachtet geblieben ist: seine Skizzen – Aquarelle, Bleistift- und Kohlezeichnungen aus Frankreich und Belgien. Sie zeigen Landschaften und Regionen, die für einen einfachen Mann aus dem Sauerland in friedlichen Zeiten kaum erreichbar gewesen wären.

Das Kriegsgeschehen führte Jost bis ins geschichtsträchtige Beaurevoir in der Picardie, wo Jeanne d’Arc einst gefangen gehalten wurde. In der Renaissance-Kirche von Raillencourt-Sainte-Olle in Cambrai fanden die Seitenaltäre mit Gemälden von Peter Paul Rubens Henneckes bleibende Bewunderung.

Seine Skizzenbücher sind gefüllt mit Bildern von Windmühlen, Landgütern, Dörfern, aber auch von Kriegskameraden, zerstörten Ortschaften und Kirchenruinen.

Die Begegnung mit dem deutschen Jagdflieger Manfred Freiherr von Richthofen, den Hennecke als „Fliegerkönig“ auf einer Feldpostkarte skizzierte, war zweifellos ein besonderer Moment im zweijährigen Einsatz als Krankenträger – auch wenn man den „Roten Baron“ heute differenzierter betrachten mag.

Der letzte Ton

Den Krieg überlebte Hennecke – sichtlich ergraut. 1940 starb er an einer Lungenentzündung, zwei Jahre bevor das erste Antibiotikum auf den Markt kam. Als die Krankenträger ihn abholten, fanden sie ihn am Klavier.

Er wollte seinen eigenen Auszugsmarsch spielen.

Infokasten: Literarische Werke von Jost Hennecke

Monographien

- Heididdeldei (1908)

- Wille Diuwen (1911)

- En Soppenfrig (1921)

- Versunkene Klocken (1925)

– Neuauflage 1931 unter dem Titel Balladen und Sagen - Lucifer (unvollendete Oper, geplant als Vertonung durch Georg Nellius)

Werkausgaben

- Mescheder Wind (1942, 2. Auflage 1989)

- Galläpfel (1942)

- Wille Diuwen (1942)

- Arbeiter und Dichter (verfasst von Dr. Ferdinand Wagener, 1942)

Text und Fotos: Georg Hennecke

August Beule

Schuhmachermeister und Dichter

„Halli, hallo – met Siusen, Briusen!“ – so schwungvoll beginnt die „Graute Hahnenjagd“ in Beules Werk „Biärgwind“ (Bergwind). Mindestens genauso schwungvoll waren auch die Dorfabende, wenn August Beule im vollbesetzten Saal seine Gedichte und Geschichten zum Besten gab.

Es waren nicht nur die Stücke selbst, sondern auch die Art und Weise, wie der Schuhmachermeister sie in plattdeutscher Sprache vortrug. Noch Jahrzehnte später sprach man darüber, wie er einen ganzen Saal zum Lachen gebracht hatte. Es waren unvergessliche Abende für die Menschen rund um das Bergarbeiterdorf Ramsbeck. Spätestens dann, wenn Beule aus dem „Duarp-Schützenfest“, von der Jagd oder der Arbeit im Stall erzählte, erkannte man seine Nachbarn – und vielleicht sich selbst – darin wieder. August Beule zählte den Remblinghauser Dichter Jost Hennecke und den Ramsbecker Franz Hoffmeister zu seinen Freunden. Der jüngere Hoffmeister, der später Priester wurde, war wahrscheinlich der Sohn seiner Schwester Franziska. Mag sein, dass dieser durch diese Abende zu den Festspielen in der Balver Höhle (gemeinsam mit Theodor Pröpper) inspiriert wurde.

Geboren wurde August Beule 1867 in Elpe, mitten im Sauerland, als drittes von zwölf Kindern einer alteingesessenen Familie. Früh hielt er den Schusterhammer und die Ahle in der Hand, ging – wie es für einen Handwerker üblich war – nach der Lehre auf Wanderschaft. Anschließend fand er in Ramsbeck sein Zuhause und eröffnete seine Schuhmacherwerkstatt. Er heiratete Theresia Kreutzmann aus Berlar.

Wer sein (hier nachgezeichnetes) Porträt betrachtet, dem fallen sofort die hellen, wachen Augen und das offene, intelligente Gesicht auf – ein Ausdruck, der viel von seinem Wesen verrät. August Beule war ein guter Beobachter des Dorflebens, das er auf meist humorvolle, manchmal auch nachdenkliche Weise umsetzte.

Sein wohl bedeutendstes Werk ist der 1922 erschienene Sammelband: „Biärgwind. Gedichte un Geschichten iut dem Suerlanne“. Dieses ließ er von seinem Bruder, Josef Beule, illustrieren.

Am Heiligabend des Jahres 1923 starb August Beule im Alter von 56 Jahren in Ramsbeck.

Text: Christel Zidi

Zeichnung: Christel Zidi

Bild: Private collectioninstitution QS:P195,Q768717, Public domain, via Wikimedia Commons

Die "wilden Rosen" der Christine Koch

Christine Koch – Die sauerländische Nachtigall

Die Dichterin, auch bekannt als die „sauerländische Nachtigall“, war eine bedeutende Stimme in sauerländischem Dialekt. Geboren 1869 in Herhagen, wuchs sie in einem bildungsnahen, literarisch geprägten Elternhaus auf. Ihre Mutter Luise, geborene Nolte aus Reiste, war die Tochter eines Dorflehrers und Organisten. Der Vater, Caspar Wüllner, war Landwirt – und für die damalige Zeit ein ungewöhnlich belesener Mann. Die Wohnstube ihres Elternhauses glich einer kleinen Bibliothek mit plattdeutschen Lesebüchern und den Werken deutscher Klassiker.

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Christine zunächst als Lehrerin. 1905 heiratete sie und widmete sich dem Familienleben auf einem Bauernhof in Bracht, den ihr Mann neben einer kleinen Dorfgaststätte betrieb. Sie brachte vier Kinder zur Welt.

Den Lehrerberuf gab sie auf – wie es damals üblich war. Doch sie fand eine neue Möglichkeit, pädagogisch tätig zu bleiben: Für Kinder und Jugendliche verfasste sie religiöse Gedichte, lehrhafte Kurzgeschichten und kleine Erzählungen.

Erst im Alter von 55 Jahren veröffentlichte sie 1924 ihren ersten Gedichtband Wille Räusen („Wilde Rosen“), der große Anerkennung fand. Ihre Lyrik, insbesondere die Natur- und Heimatgedichte, war stark im Sauerland verwurzelt und zeichnete sich durch Einfachheit, Frömmigkeit und Naturverbundenheit aus.

Weniger bekannt – aber umso überraschender – sind die kritischen Facetten ihres dichterischen Schaffens: Satirische Seitenhiebe auf fragwürdige Heimattümelei in Iulen / Eulen, die düstere Anklage des ländlichen Elends in Awer’t achte is däot / Aber das Achte ist tot, und die stille Idylle in Hius in der Sunne / Haus in der Sonne, kraftvoll und knapp gezeichnet.

Christine Koch schrieb zudem Erzählungen, religiöse Kindergedichte und Kurzgeschichten. Viele ihrer Gedichte wurden von Georg Nellius vertont und durch Liederbücher weit verbreitet. Ihr Werk wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem 1944 mit dem Westfälischen Literaturpreis.

Während der NS-Zeit wurde ihr Werk teils ideologisch vereinnahmt, obwohl es keine nationalistische Prägung hatte. Eine vollständige Würdigung blieb lange aus – auch deshalb, weil viele ihrer späten Werke unveröffentlicht blieben.

Christine Koch starb 1951, kurz vor ihrem 82. Geburtstag.

Text: Christel Zidi

Informationen aus: Internet-Portal "Westfälische Geschichte"

Foto: Heinrich Pantaleon, Public domain, via Wikimedia Commons

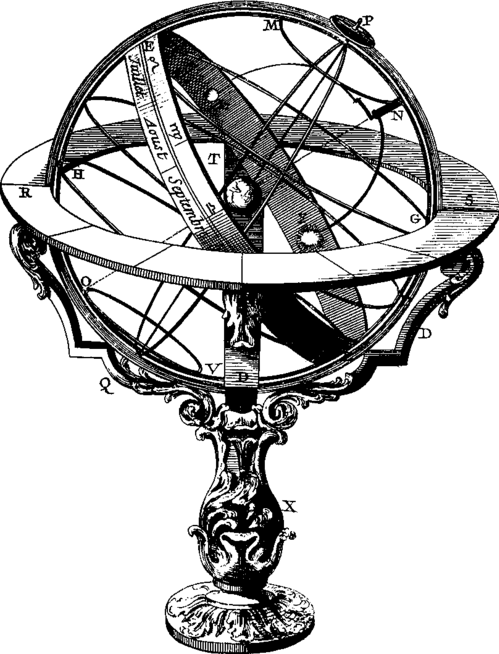

Bild: Armillarsphäre

Quelle: Wikipedia

Caspar Vopelius

Ein kunstreicher und wohlerfahrener Geograph

Caspar Vopelius – Gelehrter einer Umbruchszeit

In der 1609 erschienenen Publikation Teutscher Nation Herligkeit heißt es:

„Vier Meilen von Waldeck nach Köln liegt Medebach, die Geburtsstadt Caspar Vopelius, des kunstreichen und wohlerfahrenen Geographen, der hier in Köln ein Bürger gewesen ist und seine Wohnung im St. Pawels neben den Schwanen hatte.“

Wer war Caspar Vopelius?

Geboren 1511 in Medebach, gestorben 1561 in Köln, begann Caspar Vopelius 1526 sein Studium der Mathematik in Köln. Bereits drei Jahre später bestand er das Magister-Examen und unterrichtete danach am Gymnasium – vermutlich am renommierten Montaner-Gymnasium.

Er heiratete Enge, die Tochter des angesehenen Buchdruckers Arnt van Aich. Die Familie van Aich stand der lutherischen Lehre zumindest nicht feindlich gegenüber – möglicherweise der Grund, warum sich Vopelius zwischen 1545 und 1555 häufig auf Reisen aufhielt. Er entzog sich den innerkirchlichen Konflikten und blieb dem katholischen Glauben treu.

Zeitgeschichtlicher Kontext

Eine unruhige und bewegende Epoche:

- Ende des 15. Jahrhunderts entdeckte Kolumbus Amerika,

- Vasco da Gama fand den Seeweg nach Ostindien,

- Martin Luther schlug 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenbergn an – der Beginn der Reformation.

- Zwischen 1524 und 1526 erhoben sich die Bauern gegen Leibeigenschaft und für Mitbestimmung.

Inmitten dieses historischen Spannungsbogens wirkte Vopelius als Astronom, Geograph, Mathematiker und Kartograph – ein Wissenschaftler im Dienst der Vermessung von Welt und Himmel.

Werk und Vermächtnis

Bereits 1532, im Alter von 21 Jahren, schuf Vopelius seinen ersten Himmelsglobus, ein weiterer folgte 1536. 1542 entwarf er einen Erdglobus, und 1543 eine Armillarsphäre – ein astronomisches Gerät zur Darstellung der Bewegung von Himmelskörpern, mit einer kleinen Erd-Kugel im Zentrum und einem äußeren Ring für die Position der Gestirne.

Ab 1545 widmete er sich der Fertigung von Karten und Atlanten. Besonders bekannt wurden:

- die Rheinkarte, die für die nächsten 100 Jahre die Rheinkartographie maßgeblich prägte,

- eine umfassende Europakarte,

- sowie eine Weltkarte, die weit verbreitet war.

Neben der Kartographie befasste sich der Gelehrte auch mit medizinischen Fragen – so gab er eine „Aderlaßtafel“ für Ärzte heraus, die im damaligen Kontext gewiss hilfreich war.

Erinnerung an die Heimat

Vopelius signierte viele seiner Karten und Globen mit: „Caspar Medebach …15.....“

Mit dieser Selbstzuschreibung machte er deutlich, dass er seine Geburtsstadt Medebach nie vergaß. Trotz seines Wirken in Köln – seine Wurzeln blieben Teil seiner Identität.

Text: Sabina Butz