HANDWERK

Das Köhlerhandwerk

Hirschberg - das Dorf der Köhler

“Wenn der Rauch des Meilers den Wald erfüllt und die ersten Sonnenstrahlen den Wald in rotes Licht tauchen, wird man so einen Sonnenaufgang nicht vergessen” (Stefan Bräutigam)

Eine Rückbesinnung in eine andere Welt ist es für Stefan Bräutigam, den Vorsitzenden des SGV Hirschberg, wenn er über das Leben der „echten“ Köhler sinniert. Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer schätzt aber auch die Annehmlichkeiten der heutigen Zeit: „Statt auf Stroh liegen wir auf mit Matratzen belegten Pritschen. Wir haben einen Ofen, der für wohlige Wärme sorgt – ohne den Innenraum einzuräuchern.”

Früher wohnten die Köhler in spitz zulaufenden, oben offenen Hütten, die mit Gras abgedeckt waren. An den Wänden standen strohgedeckte Pritschen zum Schlafen. In der Mitte sorgte ein offenes Feuer für Wärme und Kochgelegenheit. Auch in dieser Hinsicht haben es die Hobbyköhler leichter: „Wir müssen unser Essen nur selten selbst zubereiten, weil uns viele nette Damen aus dem Ort mit leckeren Mahlzeiten versorgen.”

An einem finsteren Ort

Das Holz für die Meiler – überwiegend Buchenholz – wurde im Winter geschlagen und im Sommer verkohlt, weil es dann die richtige Restfeuchte besaß. Daher wohnten die Köhler in den Sommermonaten im Wald und kamen nur selten nach Hause. Anerkennung für den uralten Handwerksberuf gab es kaum: „Im Mittelalter war der Wald ja nicht der Erholungsort von heute, sondern ein finsterer Ort, an dem die bösen Geister wohnten. Wenn also die Köhler dort im Wald wohnten, mussten sie mit diesen bösen Geistern unter einer Decke stecken. Sie kamen in der Gunst der Bevölkerung gleich hinter dem Henker”, erklärt Stefan Bräutigam. Nicht nur im Mittelalter, auch später war es ein Leben in bitterer Armut, weiß Bräutigam: „Es gab so wenig zu essen, dass sich die Köhler durch Wilderei über Wasser halten mussten. Wurden sie dabei erwischt, drohten drakonische Strafen.”

Via Hillebille

Völlig schutzlos waren die Köhler der Willkür des Försters jedoch nicht ausgeliefert. Sie hatten zur gegenseitigen Verständigung bereits ihr „Waldtelefon“: eine dicke Holzbohle, an Seilen aufgehängt, die mit einem hölzernen Schlegel angeschlagen wurde. In einer Zeit ohne Motoren- und Flugzeuglärm war dieses als “Hillebille” bezeichnete Übertragungsgerät kilometerweit zu hören.

Waldabholzung für die Metallherstellung

Im Sauerland ist die Köhlerei seit mindestens dem 8. Jahrhundert nachweisbar. Wichtig war Holzkohle vor allem für die Metallherstellung, denn die Temperatur von verbrennendem Holz reichte zur Metallschmelze nicht aus. „Für eine Tonne Eisen brauchte man vier Tonnen Holzkohle und für eine Tonne Holzkohle acht Raummeter Holz“, erklärt Stefan Bräutigam. „Dieser Raubbau am Wald führte dazu, dass der Wald nach und nach verschwand.“ Auch alte Flurnamen wie der Brandriegen oder der Brandenberg weisen auf diesen Raubbau hin. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde mit dem großflächigen Anbau der Fichten die Wiederaufforstung begonnen.

Hirschberger Holzkohleproduktion

In Hirschberg gründete Theodor Leiße 1880 eine Firma zur Herstellung von Holzkohleprodukten. 1882 wurde der Firmensitz nach Meschede verlegt. In der Zeit waren dort 180 Köhler beschäftigt, 80 von ihnen kamen aus Hirschberg. Bei einer damaligen Einwohnerzahl von ca. 800 Personen war also etwa jeder zehnte Bürger Hirschbergs Köhler. Das Aufkommen der Steinkohle und die zunehmende Verbreitung durch die Eisenbahn beendeten 1925 die in Hirschberg unrentabel gewordene Köhlerei.

Die Vogeluhr

„Weil der Meiler rund um die Uhr bewacht werden muss, merkt man spätestens nach der dritten Nachtschicht am Vogelkonzert in der Morgendämmerung, wie gut die Vogeluhr funktioniert”, berichtet Bräutigam. „Bis auf fünf Minuten genau kann man die Zeit ohne technische Hilfsmittel bestimmen. Auch das Klima im Wald ist wesentlich konstanter als im Ort. Das Schönste ist jedoch die Ruhe, die der Wald ausstrahlt. In der heutigen hektischen Zeit ist es Erholung pur - trotz harter körperlicher Arbeit.”

Köhlerwochen Diese Ruhe wird aber alle vier Jahre unterbrochen, denn seit 1980 finden die Hirschberger Köhlerwochen statt. Regelmäßig kommen rund 10.000 Besucher, um sich die uralte Technik erklären zu lassen und nebenbei ein buntes Rahmenprogramm zu erleben. In Hirschberg sind es 35 Köhler, die dieses alte Handwerk nicht in Vergessenheit geraten lassen. Jeder von ihnen weiß genau, was er zu tun hat, um die Glut am Glimmen zu halten. Nachwuchsprobleme gibt es nicht, denn auch junge Köhler und Köhlerinnen genießen die Zeit, die gemeinsame Arbeit und vor allem den Spaß, den sie dabei haben.

Anmerkung:

Den Namen Köhler findet man noch immer häufig in Warstein und Umgebung. Dort gibt es auch Familien mit dem sonst eher seltenen Namen Quandel. Dieser Begriff steht für den Feuerschacht, für den Raum im Kern eines Kohlenmeilers. Köhler ist einer der häufigsten Familiennamen in Deutschland. Es sieht also so aus, als wenn die Köhler schon früher überall präsent waren ;-)

Text: Christel Zidi

Fotos: Georg Hennecke

Weitere Kohlenmeiler/Köhlereien gibt es in

Eslohe (Haus Wenne)

Föckinghausen

Fleckenberg

Hoppecke

Holzen

Lenne/Hundesossen

Oberkirchen

Schmallenberg

Sundern

Züschen

Brauerei-Tradition in Meschede

Bild: KI-generiert by Microsoft Copilot

In Meschede sind weder Hopfen noch Malz verloren

„Meschede, das leichtlebigst Völkchen des ganzen Sauerlands“, so nannte es Friedrich Wilhelm Grimme (1827 – 1887), wobei er sich ganz offenkundig auf eigene, fröhliche Erfahrungen stützte. Bier gehörte als Haustrank einfach zum Leben dazu. Im Jahr 1664 gab es in Meschede drei gewerbliche Brauereien und zusätzlich elf Bürger, die im Besitz eines Braukessels waren.

Auch Gerste und Hopfen, beide unerlässlich für die Herstellung von Bier, wurden in Meschede angebaut, so dass alle Zutaten für ein ordentliches Bier vor Ort vorhanden waren. Dazu muss man allerdings wissen, dass der Alkoholgehalt im Bier im Mittelalter bei 2,5% lag (heute 4,5-6%), wir also von einem alkoholreduziertem Bier sprechen. Dieses Bier tranken auch Kinder, sozusagen als Ersatz für das oft verunreinigte Trinkwasser.

"Wegen der Abwesenheit von Sauerstoff und der Anwesenheit von Alkohol können im Bier keine für den Menschen schädlichen Keime wachsen."

Flüssiges Brot

Auch der Kaloriengehalt des Bieres konnte als „flüssiges Brot“ gute Dienste leisten. Genau das haben die Mönche für die Fastenzeit nicht nur herausgefunden, sondern auch fleißig praktiziert, denn: Flüssiges bricht das Fasten nicht.

Da wir heute kein verunreinigtes Trinkwasser mehr fürchten müssen, und auch nicht mehr auf die Kalorien im Bier angewiesen sein sollten, gelten für den Bierkonsum andere Argumente: Bier ist ein Genussgetränk, und für echten Genuss ist immer das Maß (nicht die Maß!) ausschlaggebend.

Eine Hochburg des Bieres

Das Sauerland, als eine Hochburg des Bieres in Deutschland, bietet uns in Meschede eine Brauerei mit 3,01 Millionen Hektorlitern Ausstoß den Beweis für die Mescheder Biertradition. Veltins ist eine der größten Brauereien Deutschlands (Platz 4) und weltweit auf dem 39. Platz in der Reihe der Brauereigruppen.

Inhabergeführte Brauerei in fünfter Generation

1824 wurde in einer kleinen Landbrauerei in Grevenstein Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. 1852 übernahm Clemens Veltins die kleine Landbrauerei, vererbte sie an seine Zwillingssöhne Carl und Anton, Carls gleichnamiger Sohn Carl stellte die nächste Veltins-Generation. Ihm folgte Rosemarie Veltins und in der fünften Generation der inhabergeführten Familienbrauerei finden wir die heutige alleinige Gesellschafterin Susanne Veltins. Sie ist nicht nur eine mehr als erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern ebenso eine kulturell und sozial engagierte Mescheder Bürgerin. Glamour und Selbstdarstellung sucht man bei ihr vergebens. Mescheder Understatement und Zurückhaltung in der Öffentlichkeit zeichnen sie aus. Der Pioniergeist Ihrer Vorfahren, gepaart mit Fleiß, verantwortungsvoller Firmenphilosophie und sauerländer Heimatverbundenheit stehen neben Hopfen und Malz. Möge dies alles in Meschede nie verloren gehen.

Susanne Veltins gab 2024 bekannt, dass sie sich aus der Unternehmensführung zurückziehen werde. Ihr Neffe Fabian Veltins, der derzeit schon in der Brauerei arbeitet, könnte in Zukunft die Familientradition weiterführen.

Extratipp:

Kleiner Tipp für die überregionalen Leser: In Meschede wird natürlich fast jede bekannte Biermarke ausgeschenkt. Es gibt keinen lokalpatriotisch geforderten Bierzwang. Da sind die Mescheder tolerant und großzügig. Kritik am lokal gebrauten Bier sollten sich Nicht-Mescheder allerdings verkneifen, die steht nur den Einheimischen zu, und das auch nur, wenn sie unter sich sind. So sind sie, die Mescheder.

Text: Sabina Butz

Foto: pixabay

Die Tradition des Besenbindens

Bild: generiert von designer.microsoft.com/image-creator

In Zeiten, die schwierig sind, kann es gut tun, sich mal der Menschen zu erinnern, die dazu gezwungen waren, Resilenz zu zeigen. In unserer Erzählung ist der Name Franz Niggemann fiktiv. Das, was die Scharfenberger zur Mitte des 19. Jahrhundert bewiesen haben, ist absolut real. Es ist ein Sinnbild für Anpassungsfähigkeit, Bescheidenheit und schöpferische Kraft in Zeiten der Krise.

Aus der Not eine Tugend machen

Scharfenberg im Jahre 1847

Es war ein warmer Frühlingstag, als über Scharfenberg ein Unglück hereinbrach. Franz Niggemann, ein einfacher Landmann, stand auf dem Rabenknapp – dem „scharfen Berg“, wie ihn die Einheimischen nannten – und blickte fassungslos auf sein Heimatdorf.

Ein verheerendes Feuer, entfacht durch des Windes Spiel und menschliches Ungeschick, hatte sich in Windeseile ausgebreitet und Haus um Haus verschlungen. Nur sieben Gebäude entkamen dem alles fressenden Brand. Wo gestern noch Fachwerkhäuser mit rauchenden Schornsteinen standen, lagen nun nur noch verkohlte Balken, Asche und der stechende Geruch des Feuers, das in einer einzigen Nacht fast das gesamte Dorf verschlungen hatte.

Unter jenen, die durch das Unglück all ihr Hab und Gut verloren, befand sich auch Franz Niggemann. Sein Haus war verloren, sein Vieh erstickt, und auch seine Frau hatte das Feuer ihm genommen. So saß er nun da, Tag um Tag, auf einem alten Stein am Fuße des Rabenknapps – jenem schroffen Hügel, von dem das Dorf seinen Namen trägt – und sann in die Ferne, wo einst seine Felder gelegen hatten.

Franz war ein schlichter Mann von festem Wesen und klarem Verstande. Er schlief in der Scheune eines Nachbarn, aß, was der Wald und seine Hände hergaben – und dachte nach. Was tun, wenn die Felder verbrannt, die Tiere tot und das Haus verloren sind? Franz war kein Gelehrter, aber er war ein Macher. Schon bald begann er, mit dem Material zu experimentieren, das der Wald ihm bot. Zunächst schnitt er feines Birkenreisig – nicht zu trocken, nicht zu frisch, damit es sich gut biegen und fest zusammenbinden ließ. Die Zweige legte er auf Länge und sortierte sie nach Stärke.

Sodann nahm er ein Stück Hanfschnur, schlug es mehrfach um das Bündel, spannte es mit beiden Händen fest an und verknotete es geschickt. Den Besenkopf befestigte er an einem hölzernen Stiel, den er aus Buchenholz schnitzte, glatt rieb und am Ende etwas anschrägte, damit der Besen festen Halt fand. Dazu bohrte er ein kleines Loch, zog einen dünnen Draht hindurch und verankerte so den Kopf mit dem Stiel.

Mit der Zeit entwickelte Franz eine gewisse Kunstfertigkeit. Seine Besen waren nicht nur fest gebunden, sondern auch gleichmäßig und sauber gearbeitet – in der Mitte nicht zu dick, an den Rändern leicht auslaufend, damit sie gut über Stein und Holz fegten. Er wusste: Ein guter Besen kehrt nicht nur den Schmutz, sondern spricht auch für die Sorgfalt seines Binders.

Die Not war groß, und der Hunger klopfte unbarmherzig an jedes Herz. Doch Franz war keiner, der dem Schicksal tatenlos die Stirn bot. Er trug seine ersten Besen auf den Markt zu Brilon. Dort belächelte man zunächst den abgerissenen Mann mit seiner sonderbaren Ware. Doch bald schon merkten die Leute, wie nützlich und haltbar seine Besen waren. Franz kehrte heim – mit ein wenig Brot, einem Geldstück und, wichtiger noch, mit Hoffnung im Herzen.

Franz blieb nicht lange allein. Andere Dorfbewohner begannen, es ihm gleichzutun. In Schuppen, in den verbliebenen Häusern entstanden Werkplätze, in denen das Reisig gebunden, geschnitten und sortiert wurde. Bald arbeiteten ganze Familien mit. Selbst die Kinder wussten, wie ein guter Besen auszusehen hatte.

Die Menschen sprachen nun mit Stolz vom „Besenbinder-Franz“. Er wurde zum Sinnbild für den Neuanfang, für Tatkraft und Einfallsreichtum. Der Wald nördlich oberhalb des Dorfes, wo Franz sein erstes Reisig schnitt, wurde später „Besenbinderhütte“ genannt.

So entstand in Scharfenberg die Tradition des Besenbindens.

Fakten:

Im Jahr 1847 wurde Scharfenberg von einem verheerenden Brand heimgesucht, bei dem nahezu das gesamte Dorf zerstört wurde. Lediglich sieben Häuser blieben verschont. Infolge dieser Katastrophe gerieten viele Einwohner in wirtschaftliche Not. Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, begannen sie mit dem Besenbinden – einer Tätigkeit, die mit einfachen Mitteln und lokal verfügbaren Materialien wie Reisig ausgeübt werden konnte. Diese Notwendigkeit führte dazu, dass das Besenbinden zu einem prägenden Handwerk im Dorf wurde.

Die Tradition des Besenbindens hat sich tief in die Identität Scharfenbergs eingeprägt. Heute erinnern verschiedene kulturelle Elemente an dieses Handwerk:

- Kindergarten: Die Kinder des örtlichen Kindergartens werden liebevoll als „kleine Besenbinder“ bezeichnet.

- Besenbinderhütte: Im Wald nahe des Dorfes befindet sich die sogenannte Besenbinderhütte, ein Ort, der an die handwerkliche Vergangenheit erinnert und für Bildungsangebote genutzt wird

Text: Christel Zidi

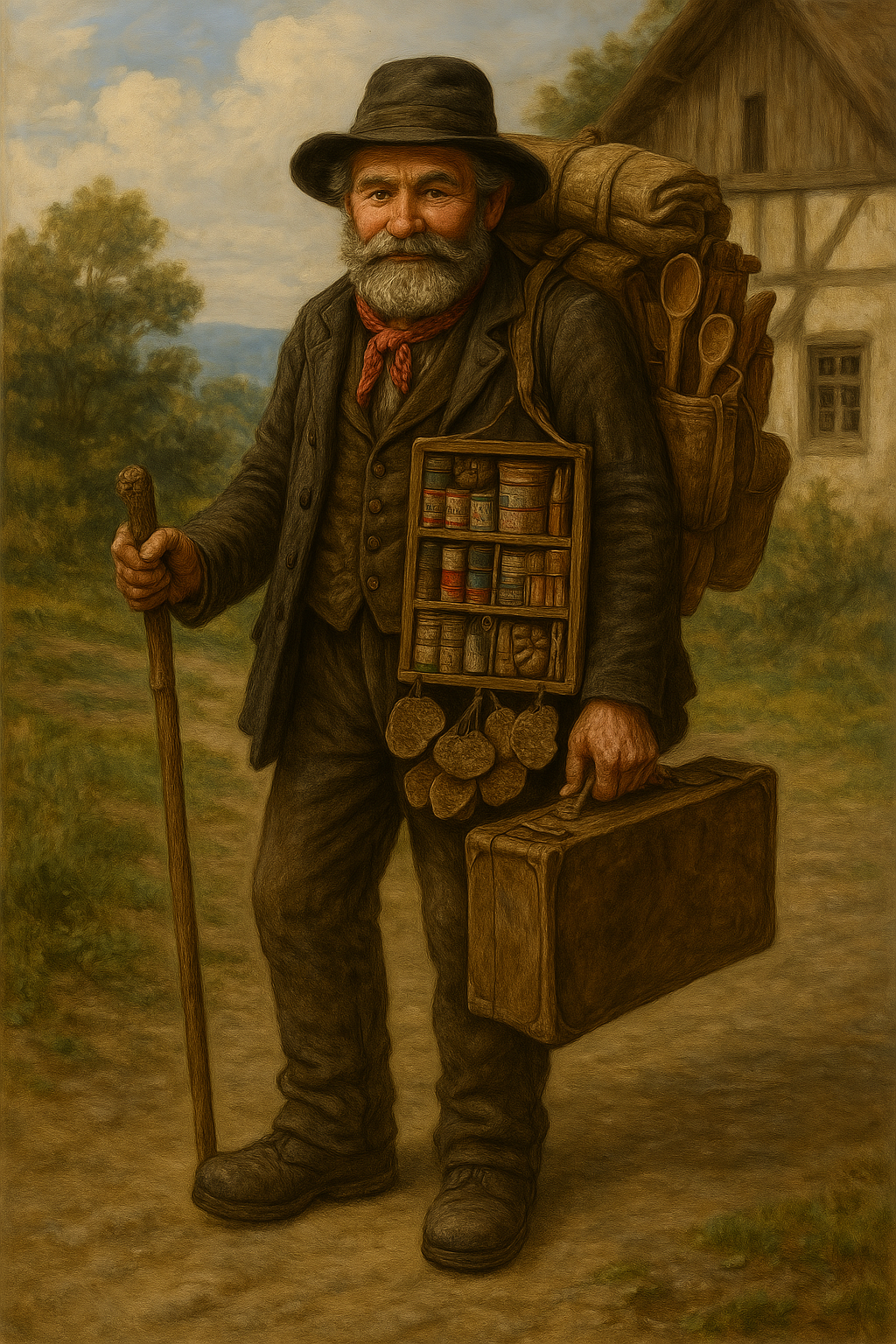

Wilhelm, der Schwammklöpper und Hausierer

(fiktiv)

Bild ki-generiert by Microsoft Copilot

Fredeburg, Mitte des 19. Jahrhunderts

Wilhelm war ein drahtiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht, geformt von harter Arbeit und langen Jahren unter freiem Himmel. Fast sein ganzes Leben hatte er in Fredeburg verbracht – in einem Ort, wo der Boden karg war und die Landwirtschaft selten ausreichte, um eine Familie zu ernähren. Wie viele andere lernte auch er ein Handwerk, das tief in den Wäldern rund um Fredeburg verwurzelt war: das Schwammklöppeln.

Schon als Kind streifte er mit einem Leinensack durch die Buchenwälder, auf der Suche nach dem Baumschwamm. Was er fand, wurde in der Zunderfabrik weiterverarbeitet: eingeweicht, gekocht, geklopft und schließlich mit Salpeter oder Schießpulver behandelt – bis daraus ein trockenes, zündfähiges Produkt wurde, verpackt und bereit für den Verkauf. Zunder – das Feuer der armen Leute.

Als Jugendliche musste auch er in die Fabrik gehen. Die Arbeit dort war hart, eintönig und dunkel. Wilhelm hielt das aus, doch er sehnte sich nach Licht, nach Luft, nach Bewegung. Und so wurde er Hausierer – einer von gut zwei Dutzend Männern aus Fredeburg, die sich Jahr für Jahr mit ihren Kiepen auf den Rücken auf den Weg machten. Während die Briloner hauptsächlich mit Eisenwaren und die Winterberger mit Holzwaren loszogen, brachte Wilhelm etwas anderes unter die Leute: unscheinbar, aber unverzichtbar – fein geklopfter Zunderschwamm.

Sein Weg führte ihn bis an den Niederrhein. Er kannte die Dörfer, die Märkte, die Wirtsstuben, in denen er übernachtete. Und die Menschen kannten ihn. Man tauschte sich aus, und so nach und nach wurde aus dem eher verschlossenen Fredeburger ein Mann, der ein Stück von dem rheinischen Humor ins Sauerland brachte.

Doch die Zeit blieb nicht stehen. Mit dem Reibzündholz kam die Veränderung – leise, aber unaufhaltsam. In den Dörfern, durch die er einst willkommen geheißen war, spürte Wilhelm, wie das Interesse schwand. Um 1850 war die große Zeit des Zunders vorbei. Die letzten Klöpper gaben auf – manche fanden Arbeit in der Schiefergrube am Hömberg, andere in der Holzwarenfabrik.

Wilhelm aber machte weiter. Vielleicht war es Stolz, vielleicht war es Not. Vielleicht konnte er sich einfach nichts anderes mehr vorstellen. Wilhelm ging seiner Wege, bis seine Füße ihn nicht mehr tragen konnten.

Fakten

- Seit dem 17. Jahrhundert war der Hausierhandel in Fredeburg verbreitet – neben der kargen Landwirtschaft eine wichtige Einnahmequelle.

- Die Fredeburger Hausierer hatten feste Handelsbezirke, bevorzugt am Niederrhein, wo sie auch über 100 Geschäfte gründeten.

- Zunderschwamm wurde zur Feuerentfachung gebraucht; Ausgangsmaterial war der Buchenschwamm.

- Ab 1816 gab es eine erste Zunderfabrik in Fredeburg, 1824 waren es drei, die jährlich 16.000 Pfund Schwamm herstellten.

- 1827 besaßen 27 Fredeburger einen Hausier-Gewerbeschein.

- 1833 wurde das Reibzündholz erfunden, und die Schwammfabrikation verlor langsam an Bedeutung. Der Hausierhandel endete in Fredeburg weitgehend um 1882.

Text: Christel Zidi

Quelle: https://www.historische-feuerzeuge.de/ueber-uns/der-schwammkloepper/

Skulptur "Der Schwammklöpper" in Bad Fredeburg

Foto: Georg Hennecke