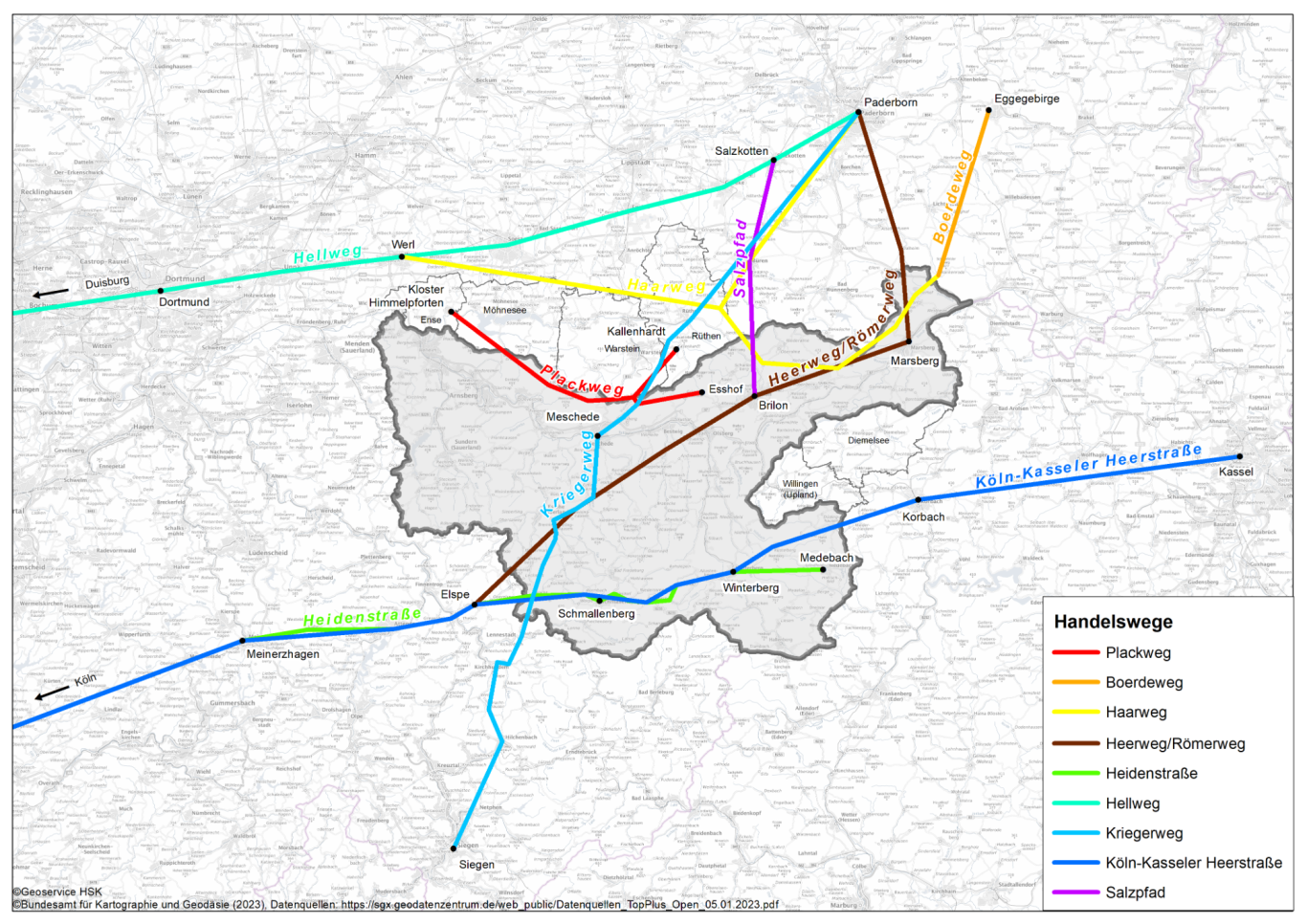

Uralte Wege

Auf alten Wegen

Die Kiepe, vollbeladen mit gedrechselten Löffeln und Schalen, war mit jedem Kilometer schwerer geworden. Dabei war der Neuastenberger noch gar nicht so lange auf der Heidenstraße unterwegs. Doch nicht nur die Last des hölzernen Geschirrs drückte ihn, auch die Last der Jahre und die Sorge, ob er die Waren auch gut würde verkaufen können. Denn zuhause warteten seine Frau und eine Schar ständig hungriger Kinder schon auf seine Rückkehr.

Bis Kassel würde er noch eine Weile brauchen, doch er kannte die alte Heerstraße gut - und biss die Zähne zusammen. Vielleicht hatte er ja Glück und traf einen Sensen-Händler aus Siedlinghausen oder Silbach, der ihn auf dem Rückweg mit seinem dann leeren Einspänner mitnahm.

Welch mühseliger Weg war es für die Wanderhändler des Mittelalters, von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Tage-, wochen- manchmal auch monatelang waren sie mit ihrem schweren Gepäck unterwegs. Mit wackeligen Einspännern oder per pedes, mit schwerem Korb auf dem Rücken.

Kaum vorstellbar für einen Wanderer unserer Zeit, der auf seinen Touren den gleichen alten Wegen folgt. Je nach Länge und Höhenmeter der Etappe sind solche Touren auf ausgeschilderten Wegen fast ein Spaziergang zu den Touren der Wanderhändler, die bis ins späte 19. Jahrhundert hinein ihre schweren Lasten transportieren - bis endlich die Eisenbahnstrecken ausgebaut wurden. Bis dahin waren die Handelswege oft nicht nur schwer begehbar – besonders, wenn Regen den Boden aufgeweicht hatte - sondern auch gefährlich. Auf einen Wegelagerer zu treffen, war keine Seltenheit. Doch es gab auch schöne Momente: Hoch oben auf den Höhenzügen des Sauerlandes wurden sie immer wieder mit atemraubenden Fernsichten belohnt.

Aus einigen dieser alten Handelswege sind attraktive Wanderstrecken geworden. Manchmal wurde anstelle des Wanderweges auch eine Straße bzw. eine Autobahn gebaut, wie z. B. die A40, entlang des Hellweges. Auch die Jakobs-Pilger nutzten und nutzen die alten Wege, mit den Spuren von Millionen Schritten, die sich fest in die Landschaft geschrieben haben. Teils Hohlwege, die sich durch jahrhundertelange Nutzung bis zu zehn Meter tief in das umgebende Gelände geschnitten haben.

Text: Christel Zidi

Karte: Geoservice HSK

Landwehr Schanze bei Schanze

Im Spätmittelalter war das Leben in den Dörfern und Städten von erheblichen Herausforderungen geprägt. Die Bewohner sahen sich oft Bedrohungen des Landfriedens gegenüber, was zu erheblicher Unruhe führte. Zu diesen Bedrohungen zählten die Zerstörung von Feldern, der Diebstahl von Tieren, das Abfeuern von Brandpfeilen sowie regionale und überregionale Konflikte.

Das Fehderecht, das seinen Ursprung in der antiken germanischen Tradition hatte, erlaubte den Freien, ihre Differenzen mit Waffengewalt vor Gericht zu klären. Leider wurde dieses Recht in der späteren Phase des Mittelalters oft missbraucht, was zur Entstehung von Räuberbanden und weiterer Unruhe führte.

Ab 1298 ergriffen viele Regionen die Initiative und gründeten zahlreiche Landfriedensbündnisse zwischen verschiedenen Landesherren und Städten, obwohl die Umsetzung häufig mit Komplikationen verbunden war. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts begannen die Kirchdörfer und Städte, sorgfältiger zu kontrollieren, wer ihre Straßen durchquerte. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurden Landwehren, wie etwa rund um das Kloster Grafschaft, errichtet. Dieses neuartige System von Gräben, Wällen und Hecken stellte auch für militärische Einheiten eine erhebliche Herausforderung dar und erforderte viel Zeit, um überwunden zu werden. Die Hecken wurden durch das wiederholte Einpflanzen und Verflechten von Zweigen besonders verdichtet.

Fotos: Georg Hennecke

Ein entscheidender Wendepunkt wurde im Jahr 1495 erreicht, als das Fehderecht, das über eintausend Jahre lang gültig war, auf dem Reichstag in Worms unter König Maximilian I. abgeschafft wurde.

Diese bedeutende Entscheidung wird als Ewiger Landfriede bezeichnet und zielte darauf ab, durch innere Stabilität die militärische Stärke des Reiches nach außen zu verstärken. Künftig sollten Streitigkeiten vor das neu gegründete Reichskammergericht gebracht werden. Obwohl die Durchsetzung der Urteile sich verbesserte, blieb die Rolle der Landwehren bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts von Bedeutung.

Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wurden Teile der alten Landwehren noch als Verteidigungspositionen genutzt, die in der mündlichen Überlieferung liebevoll „Schwedenschanzen“ genannt wurden. Eine eigenständige militärische Funktion hatten die Wallgräben jedoch nicht mehr.

Mit dem Rückgang privater Kriege und Überfälle durch Banden verbesserte sich die Lebenssituation in den Dörfern und Städten jedoch zunehmend. Die Landwehren trugen erheblich zur Befriedung des Landes bei und ermöglichten die Entwicklung eines funktionierenden Rechtssystems, das entscheidend zur Stabilität der Region beitrug.

Der Westfälische Jakobsweg führt auch an der Ruine Peperburg in Lennestadt-Gleierbrück vorbei.

Foto: Georg Hennecke

Jacobsweg

Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostella, wanderten auf dem Jakobsweg. Er führt über das Sintfeld von Paderborn nach Lennestadt-Elspe.Dort stößt er auf die alte Heidenstraße.

Auch Remblinghausen liegt an diesem Weg, der über Jahrhunderte auch als Pilgerpfad genutzt wurde. Schon im Mittelalter gab es im Ort eine Jakobus‑Bruderschaft, die sich um Pilger kümmerte, ihnen Unterkunft verschaffte und den richtigen Weg wies. Bis heute ist diese Tradition lebendig geblieben: In der Jakobuskirche des Ortes können Pilger einkehren und ihren Pilgerpass stempeln lassen. Der heilige Jakobus prägt zudem das Ortsbild – sein Name findet sich bei Kindergarten und Schule, im Wappen sowie in der Schützenbruderschaft. Mit der Wiederherstellung des Weges im Jahr 2016 wurde Remblinghausen wieder fest in das europäische Pilgerwegenetz eingebunden.

Kriegerweg / Römerweg

Der Kriegerweg ist einer der alten überregionalen Fernwege, die bereits im Mittelalter genutzt wurden und vermutlich noch ältere Wurzeln haben. Trotz des martialischen Namens war der Kriegerweg ursprünglich kein Heerweg für Soldaten allein. „Krieger“ ist vermutlich eine spätere volkstümliche Bezeichnung. Der Weg diente vor allem dem Handel, der Verbindung von Klöstern und Höfen und gelegentlich auch militärischen Truppenbewegungen.

Charakteristisch ist seine Höhenlage: Der Weg lief möglichst auf Kämmen und trockenen Höhenzügen, um morastige Täler und die Gefahr von Überfällen zu meiden. Daher führte er meist an Siedlungen vorbei, nicht direkt durch sie hindurch.

Von Siegen kommend zog sich der sogenannte Kriegerweg über Hilchenbach, Brachthausen, das Tal der Hundem, Würdinghausen sowie Totenohl und Gleierbrück durch das Gleietal hinauf nach Bracht, wo er auf die alte Heidenstraße traf. Auf dieser Route lagen auch Saalhausen, Oberlandenbeck und Lochtrop. Ein winziges Dorf nur, aber es gab dem Lochtroper Gau seinen Namen – einem Gebiet, das die Urpfarreien Wormbach und Velmede umfasste und in etwa von Ruhr und Lenne begrenzt wurde.

Von Lochtrop aus führte der Weg weiter über Frielinghausen und Bremke. Zusammen mit dem auf der anderen Talseite verlaufenden Römerweg zog der oberhalb von Reiste entlang. Danach ging es über den Höhenzug weiter, vorbei an dem Gebiet des heutigen Flugplatzes Schüren, in Richtung Meschede.

In Meschede wandte sich der Weg nach Nordosten und folgte dem Gebketal. Unterhalb der heutigen A46 wechselte er die Flussseite und stieg steil zum Schnettenberg nördlich von Eversberg an. Die alten Hohlwege, die hier noch erkennbar sind, zeugen von dieser Wegführung. Weiter ging es zum „Warsteiner Kopf“, wo der Kriegerweg den Plackweg kreuzte, und dann durch das Lörmecketal. Auch hier finden sich noch mehrere Hohlwege, die von den schweren Wagen der Vergangenheit ausgefahren wurden. Südöstlich von Warstein verließ der Weg den heutigen Waldrand, durchquerte den Schwellenbach an einer Furt und führte dann über Schloss Körtlinghausen weiter in Richtung Rüthen und schließlich bis nach Paderborn.

Ein reizvoller Blick auf Reiste

Foto: Georg Hennecke

Holländerkreuz am Plackweg (Foto: Georg Hennecke)

Plackweg

Am ehemaligen Kloster Himmelpforten beginnt der Plackweg, der entlang der Kammlinie des Arnsberger Waldes verläuft. Auf diesem Weg befinden sich der Lattenberg sowie Enster Knick und Stimmstamm. Am Warsteiner Kopf kreuzt der Plackweg den Kriegerweg. Bis heute sind im Arnsberger Wald die Überreste der Gespanne in den bis zu drei Meter tiefen Hohlwegen deutlich sichtbar. Ein älterer Abschnitt des Plackweges führt in Richtung Kallenhardt. In unmittelbarer Nähe dieses Weges wurde im Jahr 2008 der Lörmecke-Turm eingeweiht.

Holländerholzhandel*

Der einst bedeutsame Holzhandel mit den Niederlanden ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten, stellte jedoch einen zentralen Aspekt der deutschen Forstwirtschaft dar. Die anhaltende Nachfrage war so prägend, dass der Terminus „Holländer“ für hochwertiges Holz weiterhin Verwendung fand, obwohl in der Gegenwart kein Holz mehr in die Niederlande geflößt wird. Als „Holländer“ bezeichnete man eine prächtige Fichte oder Tanne, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Maße – bis zu 30 Meter lang und am dünneren Ende noch 40 Zentimeter dick.

Im 17. und 18. Jahrhundert war das aufstrebende Holland – mit seiner Schiffs- und Städtebaukunst sowie weitreichenden Handelsverbindungen – die größte Produktionsregion Europas und übte einen bemerkenswerten Rohstoffbedarf aus, der damals kaum vorstellbar erscheint. Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert war der Begriff „Holländerholz“ ein fester Bestandteil der Forstsprache in Deutschland, und bezeichnete das Holz, das über den Rhein in die Niederlande exportiert wurde. Holland und England benötigten in dieser Zeit immense Mengen Holz für die Erweiterung ihrer Handels- und Kriegsflotten sowie für den Wasser- und Städtebau. (*Quelle: www.waldwissen.net)

Haarweg / Bördeweg

Der Haarweg zieht sich über den langgestreckten Höhenzug der Haar zwischen Soest, Warstein und Rüthen. Weil er oben auf der Kuppe verlief, blieb er das ganze Jahr über vergleichsweise trocken – ein unschätzbarer Vorteil in Zeiten, in denen die Wege in den Tälern oft zu Morast wurden. So wurde er schon früh zur bevorzugten Route für Händler, Boten und Pilger. Spuren wie Grabhügel und Siedlungsreste deuten sogar darauf hin, dass diese Linie bereits in der Bronzezeit bekannt war.

Über diese Höhenstraße gelangten Salz aus den Hellweg-Ebenen, Eisen aus dem Sauerland, Viehherden und Stoffe von einem Landesteil in den anderen. Doch der Weg diente nicht nur dem Austausch von Waren. Entlang der Strecke lagen uralte Kultplätze, die später von kleinen Kapellen abgelöst wurden, als das Land christianisiert wurde. Auch Pilger nutzten diese Route auf dem Weg zu den Wallfahrtsorten in Werl oder Paderborn. In Kriegszeiten schließlich kamen Truppen hinzu, denn der freie Blick und der feste Untergrund machten den Haarweg zu einer sicheren Marschstrecke – zuletzt noch während des Dreißigjährigen Krieges, als die Höhenwege die Täler weitgehend mieden.

In Werl zweigte der Haarweg in Richtung Süden ab. Weiter verlief er, parallel zum Hellweg nach Osten, Von Kneblinghausen ging es nach Osten, über die Briloner Hochfläche von Wülfte nach Madfeld, dann weiter über Essentho, Meerhof, Blankenrode bis zu Alten Burg auf dem Eggegebirge. Von Blankenrode an hieß der Weg Bördeweg. Kurz vor Marsberg in Höhe von Madfeld (keltische Siedlung) kreuzte der Bördeweg den Römerweg, der von Bonn kommend über die Briloner Hochebene (Eisenstraße!) führte. Der Bördeweg lässt sich bis nach Corvey an der Weser, mit seinem bedeutenden karolingischen Kloster, verlängern.

Briloner Hochfläche bei Wülfte

Foto: Georg Hennecke

Am Hellweg kann man in Soest eine Rarität entdecken: Das Scheibenkreuz in der Soester Kirche St. Maria zur Höhe ist einzigartig auf dem europäischen Festland und das älteste der Kunstgeschichte. (Quelle: wikipedia)

Foto: Georg Hennecke

Hellweg - die Ader des Ruhrgebietes

Schon zur Zeit Karls des Großen (747-814) war der Hellweg eine bedeutende Lebensader: Er verband den Rheinraum mit Ostfalen und führte weiter bis nach Mitteldeutschland. Könige und Kaiser reisten über ihn zwischen Aachen, Paderborn und später auch Magdeburg. Kein Wunder also, dass der Hellweg im Mittelalter als Königsstraße galt – wer hier unterwegs war, stand unter dem besonderen Schutz des Königs, dem sogenannten „Königsfrieden“.

Der Name des Hellwegs leitet sich vermutlich vom althochdeutschen „hel“ ab, was so viel wie „hell“ oder „breit“ bedeutet – ein Hinweis darauf, dass dieser Weg gut befahrbar war. Ursprünglich handelte es sich nicht um eine einzelne Straße, sondern um ein ganzes Netz paralleler Spuren, die sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Hauptstrecke verdichteten. Funde belegen, dass der Hellweg schon in der Bronze- und Eisenzeit genutzt wurde. Über viele Jahrhunderte blieb die Trasse nahezu unverändert und bildet noch heute in Teilen die Basis moderner Verkehrswege wie der B1 und der A44.

Doch nicht nur Herrscher und Gesandte nutzten ihn. Auch Händler wussten die gut begehbare Trasse zu schätzen. Salz, Eisenwaren, Tuche und Wein wanderten gen Osten, während Vieh, Holz und Getreide aus den Mittelgebirgen Richtung Rheinland transportiert wurden.

Entlang der Strecke entstanden Handelszentren, deren Aufstieg eng mit dem Hellweg verbunden ist: Soest, Werl, Unna und Dortmund verdanken ihre Bedeutung dieser Route.

Rothaarsteig / Eisenstraße

Der Rothaarsteig führt Wandernde nicht nur durch eine wunderschöne Naturlandschaft, sondern auch auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Sauerlands. Im südlichen Teil kreuzt der Steig die Eisenstraße – eine alte Handelsroute, die mitten durch das südliche Sauerland verläuft und eng mit der Bergbau- und Handwerkstradition der Region verbunden ist.

Seit dem Mittelalter gilt das Sauerland als echtes Eisenland: In den tiefen Wäldern und Tälern rund ums Rothaargebirge wurde Eisenerz abgebaut und in Hammerwerken zu Werkzeugen, Nägeln oder landwirtschaftlichen Geräten verarbeitet. Die Eisenstraße verband diese Orte miteinander und sorgte dafür, dass die wertvollen Eisenprodukte ihren Weg auf die Märkte fanden. Von hier aus gelangten sie zu den umliegenden Dörfern und Städten, was ein reges wirtschaftliches Leben ermöglichte.

Entlang der Route entstanden kleine Siedlungen, Schmieden und Handelsposten. Orte wie Winterberg, Hallenberg, Bad Berleburg und Medebach entwickelten sich zu wichtigen Zentren, in denen Schmieden und Hammerwerke florierten. Die Eisenstraße war ein lebendiger Wirtschaftsweg, der das Sauerland über Jahrhunderte maßgeblich prägte.

Heute folgen Wandernde auf dem Rothaarsteig diesen historischen Pfaden und können bei genauem Hinsehen noch Überreste alter Handelswege, Mühlen oder kleiner Brücken entdecken.

Stimmungsvoller Winterabend am Kahlen Asten

Foto: Georg Hennecke

Bei Deifeld ist die alte Heidenstraße noch in Ansätzen zu erkennen.

Foto: Georg Hennecke

Die alte Heidenstraße

Verband diese Straße einst die „Heiden“ des Ostens mit dem christlichen Westen? Oder hat sie ihren Namen daher, dass sie „heidnische“ Kultorte berührte? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gehörte sie zu den großen Fernstraßen des Mittelalters und verlief von Köln aus über das Bergische Land und das Sauerland weiter in Richtung Kassel und Leipzig. Im Raum des Hochsauerlandes folgte sie meist den Höhenzügen, um schwierige Flussübergänge und morastige Täler zu vermeiden. Dadurch war sie über weite Strecken ganzjährig passierbar.

Neben Reisenden und Pilgern nutzten vor allem Händler die Heidenstraße: Aus Köln brachten sie Wein, Tuche und Salz, zurück ins Rheinland ging es dann mit Eisen, Holzkohle, Holz und Vieh aus den Mittelgebirgen.

Immer wieder zog auch militärisches Gefolge diesen Weg, wenn Truppen oder Heere verlegt wurden.

Die Straße führte an wichtigen Klöstern vorbei – etwa Grafschaft oder Königsmünster –, und an den Kreuzungspunkten entstanden Herbergen, Zollstationen und kleinere Kirchspiele. Orte wie Bracht oder Wormbach entwickelten sich dadurch zu regionalen Mittelpunkten.

Noch heute sind Reste der alten Trasse sichtbar: tief eingeschnittene Hohlwege bei Schmallenberg, Wormbach oder zwischen Bracht und Berge zeugen vom jahrhundertelangen Verkehr. An manchen Stellen sind auch noch Grenzsteine erhalten.

Von Köln kommend führte die Heidenstraße über Siegburg, Olpe, den Raum Attendorn, weiter durchs Hochsauerland (u. a. Bracht, Wormbach, Grafschaft, Winterberg) und bog bei Winterberg auf die Köln‑Kasseler‑Heerstraße. Von dort führte sie weiter in Richtung Kassel und schließlich bis Leipzig.

Salzpfad

Salz war im Mittelalter so wertvoll, dass es oft als „weißes Gold“ bezeichnet wurde. Es gehörte zu den begehrtesten Handelsgütern und gelangte zusammen mit anderen Waren über den Hellweg aus dem Sauerland in die Salinenregion.

Auch wenn die direkte historische Route von Brilon nach Salzkotten nicht eindeutig belegt ist, gilt als sicher, dass Salz aus dem Sauerland über den Hellweg und verwandte Wege nach Salzkotten transportiert wurde – dorthin, wo es gesiedet, gehandelt und über Jahrhunderte verteilt wurde. Besonders der Salzhandel aus Werl machte den Hellweg weithin bekannt.

Die Verbindung zwischen dem Sauerland und den Salinen in Salzkotten hatte daher große wirtschaftliche Bedeutung. Zwar gibt es keinen exakt benannten „Salzpfad Brilon–Salzkotten“, doch der Verlauf des Hellwegs und der Westfälischen Salzroute legt nahe, dass Salz und andere Waren über diese Wege in die Stadt Salzkotten gelangten, wo seit dem 12. Jahrhundert Salz gesiedet wurde. Die Salzgewinnung in Salzkotten ist urkundlich seit 1160 belegt: Damals erhielt das nahe Kloster Hardehausen Salzsiedehütten zugesprochen.

1294 wird erstmals ein Sälzerverein erwähnt, und über viele Jahrhunderte hinweg besaß die Stadt ein Salzmonopol. Selbst während des Dreißigjährigen Krieges blieb der Salzhandel von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung.

Der Salztransport folgte den etablierten Handelswegen wie dem Hellweg – ähnlich der Strecke, die auch von Brilon in Richtung Hellweg und Salzkotten führte. Heute erinnern Museen, Gradierwerke und historische Orte entlang der Westfälischen Salzroute an diese Geschichte.

Kreuzweg der Bergleute

Der Kreuzweg der Bergleute – zwischen Elpe und Wiggeringhausen gelegen - erzählt von der tief verwurzelten religiösen Tradition und dem harten Alltag der Menschen im Sauerland.

Entlang des Weges sind mehrere Kreuzwegstationen zu entdecken, an den Bergleute vor rund 100 Jahren auf dem Weg zur Arbeit die Stationen des Kreuzwegs in die Bäume graviert haben. Der Weg bot den Menschen Gelegenheit, innezuhalten und Kraft zu schöpfen. Denn die Arbeitsbedingungen unter Tage waren extrem hart und gefährlich.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es überwiegend evangelische Bergleute waren, die in Ramsbeck und Umgebung lebten. Meist stammten sie aus dem Oberharz.