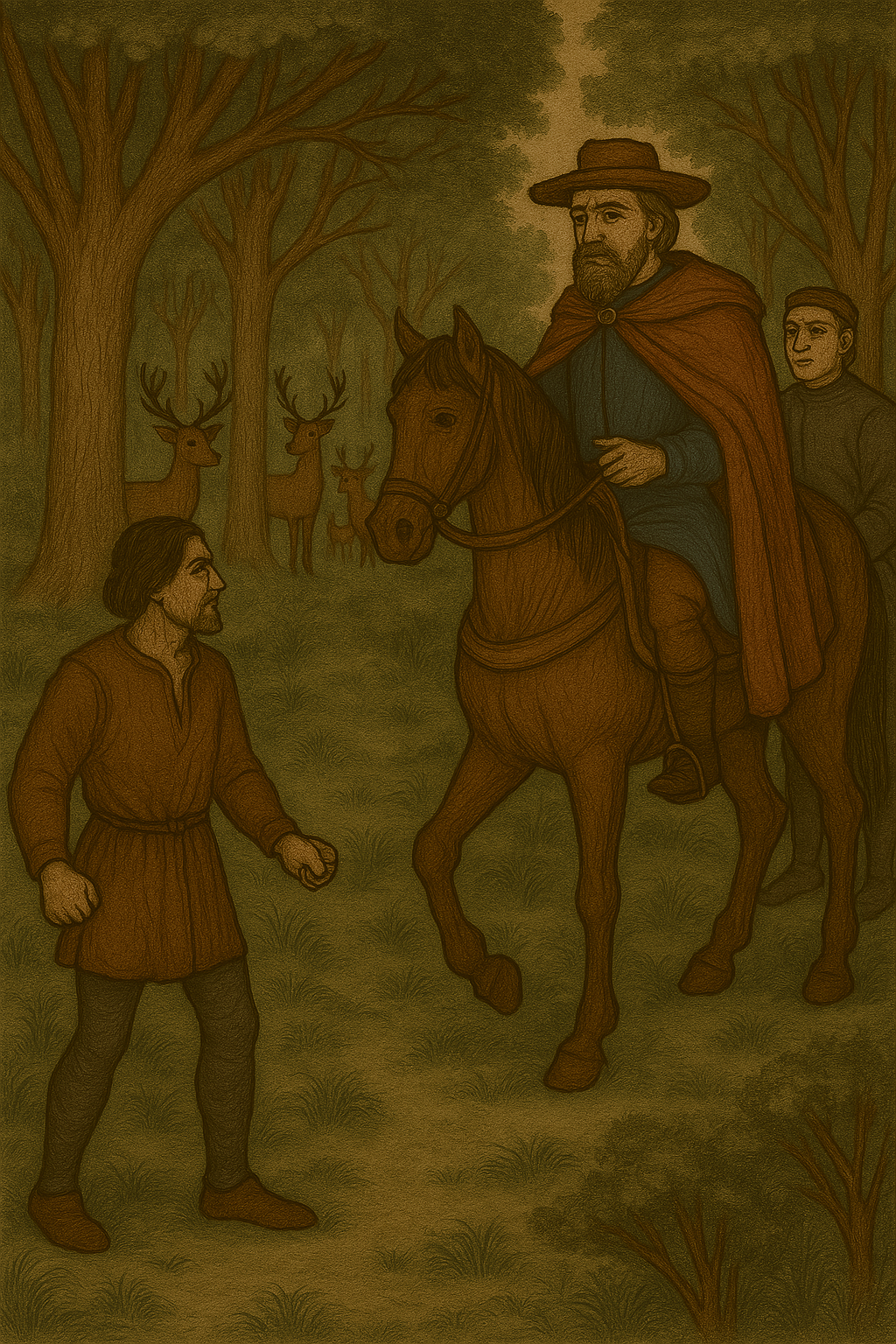

Begegnung im Walpeketal

Bild ki-generiert by Microsoft Copilot

Jahrhunderte später ist aus dem "Kurfürstlichem Thiergarten" ein Ort geworden, der weder von einem Herrscher dominiert noch Landwirten als Nutzfläche dient, sondern einfach nur ein herrliches Stück Erde, das sich selbst überlassen, seine wahre Schönheit zeigt.

Auch Embere (oder Imbere) ist nicht wirklich untergegangen. Hier befindet sich heute der Ort Obereimer mit dem alten Forstamt, das einst das Jagdhaus des Kurfürsten war.

Embere, im Herbst 1651 (Eine fiktive Begegnung)

Johann stemmte den Fuß auf den Holzblock und ließ die Axt mit einem satten Schlag heruntersausen. Trockenes Holz splitterte, knirschte unter der scharfen Schneide. Er atmete tief den herben Duft der Buche ein. Das Holz würde warm halten – wenn es nur mehr davon gäbe. Gerade griff er nach dem nächsten Scheit, als Schritte über den festgetretenen Hofboden klopften.

„Morgen, Johann!“ rief Henner, der Nachbar, und schob seinen Hut in den Nacken. „Morgen“, brummte Johann, ohne aufzusehen. Er setzte die Axt an und spaltete das Holz mit einem knirschenden Laut. Henner trat näher, schob die Hände in die Gürtel und sah auf den kleinen Stapel Brennholz. „Wird knapp, was?“ Johann nickte nur. Worte waren unnötig. Sie beide wussten, wie karg der Wald hinter dem Weiler geworden war. „Hast du gehört?“, begann Henner nach einer Weile. „Der alte Mertens hat seinen Hof verkauft. An den Oberkellner in Arnsberg. Wie die anderen auch.“ Die Axt verharrte in Johanns Hand. Langsam hob er den Blick. „Was bleibt uns dann?“, fragte er rau. „Wenn der Wald nicht mehr unser ist? Wenn der Herr bestimmt, wer Holz schlägt und wer nicht?“

Henner zuckte mit den Schultern. „Sagen, sie bauen einen Park. Für das Wild des Kurfürsten. Wer dann Holz nimmt oder Schweine treibt – der zahlt oder geht.“ Er spuckte in den Staub. Johann ließ die Axt sinken. Der Gedanke, den Wald nicht mehr betreten zu dürfen, den Wald, der Generationen genährt hatte, schnürte ihm die Kehle zu. Über den Feldern wehte ein kalter Wind vom Tempelberg herab. Der kahle Gipfel warf einen langen Schatten auf die Höfe. Henner trat einen Schritt zurück. „Wir sollten sammeln, was wir können, so lange’s noch geht“, sagte er leise.

Dann hörten die beiden Hufgetrappel – noch ehe sie die Reiter sahen. Edle Herren, feine Gewänder, glänzende Stiefel. In ihrer Mitte ritt ein Mann, der an Haltung und Auftreten keine Zweifel ließ: Maximilian Heinrich von Bayern, Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches, Landesherr über das Herzogtum Westfalen.

Die kleine Gesellschaft hielt an. Der Kurfürst ließ den Blick über die hügelige Landschaft schweifen, dann musterte er Johann. „Bist du einer der hiesigen Bauern?“, fragte er mit einer Stimme, die mehr feststellte als fragte. Johann zog seine Mütze und nickte. „Ja, einer von den vier Höfen, die einst hier standen. Jetzt...“ – er machte eine vage Geste über die eingezäunten Flächen – „... bleibt uns wenig.“

Der Kurfürst lächelte mild. „Was du Verlust nennst, ist Gewinn für das Land. Hier entsteht ein Tiergarten, ein Ort der Ordnung und des Nutzens. Das Wild wird sich mehren, das Vieh gedeihen. Eisen und Pulver werden die Kassen füllen. Und eure Kinder werden Arbeit finden, wo vorher nur mühsamer Ackerbau war.“ Johann presste die Lippen zusammen. „Wir hatten Arbeit, Herr. Und Freiheit, so gut es ging.“

Maximilian Heinrich schnaubte leise. „Freiheit ohne Wohlstand ist eine trügerische Gabe, Bauer. Unter meiner Hand wird dieses Land stärker werden. Das Wohl der vielen erfordert manchmal das Opfer der Wenigen.“

Johann senkte den Blick, wie schon zuvor Henner. Beide wussten, gegen die Macht eines Kurfürsten half kein Wort. Und beide wussten, dass der Kurfürst wohl zuerst an sich dachte, wenn er von Wohl sprach.

Und das tat er auch, denn der war in Gedanken gleich wieder bei sich: „Ha, bei meiner Treu, ein trefflicher Schachzug war's, dass ich dem Dücker wohl ein wenig gedrängt hab, auf dass er mir das Gut verkauft! Zu Hubertus kommen meine Gäste und sie sollen ein prächtiges Jagen haben. Hernach wollen wir uns im Hofe am Wildbrets laben und dazu wird man uns einen edlen Trank vom Berge des Adlers* kredenzen.“

Fakten zum Tiergarten

• Hermann Dücker (1591 bis 1670) war kurfürstlicher Oberkellner, eine Art Finanzminister, dem es gelang, bedeutendes Vermögen, Häuser und Grundbesitz zu erwerben. Er kaufte verschiedene Höfe und Kotten in Obereimer, erwarb Besitzungen im Tal der Walpke und baute auch das Rittergut Obereimer aus. Dieses gefiel dem Kurfürsten Maximilian Heinrich von Bayern so gut, dass Dücker es 1652 unter sanftem Druck an ihn verkaufen musste.

• Kurfürst Maximilian Heinrich von Bayern ließ den späteren Tiergarten in den 1650er Jahren einhegen und als „Kurfürstlichen Tiergarten“ anlegen. Seine Untertanen mussten bei den landesherrlichen Jagden oft Dienste leisten und wurden für Wildschäden auf ihren Feldern nicht entschädigt.

• Der spätere Tiergarten war nur eines der Projekte des Kurfürsten. Er ließ auch eine Pulvermühle, ein Hammerwerk und eine neue Landstraße in Richtung Hüsten bauen. Außerdem ein großes „Bitte Gestüt“, das 1660 über 60 Pferde zählte.

• 1803 wurde der Bereich in einen nachhaltig bewirtschafteten Buch-Eichen-Wald umgewandelt.

• Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg und die Umweltbewegung der 1970er Jahre führten schließlich zur Ausweisung von Naturwaldzellen. Das bedeutet, dass es in diesem Bereich keinen Holzeinschlag, keine Aufforstung und keine Pflegemaßnahmen geben wird. Ein Lehrpfad dokumentiert heute den Wandel von der Nutzung zur Wildnis.

Anm.: Das Walpketal wird auch Seufzertal genannt, wegen eines Siechenhauses, das im Mittelalter hier stand.

Text: Christel Zidi