Schriftbalken-Geschichten

Haus Engeln in Eversberg

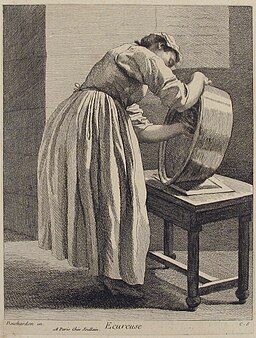

Bild: Rudolf Gaupmann zugeschrieben, gemeinfrei nach Wikimedia Commons

Das Hausmädchen Finchen berichet 1852 seiner Mutter in Eslohe von Arbeit und Leben im „Haus Engeln“, dem späteren Eversberger Heimatmuseum. Bereits seit 1729 wohnten in der Mittelstraße 12 Generationen der Familie Dolle. Im Jahre 1896 wurde es an die Stadt Eversberg verkauft.

Verehrte Mutter, Haus Engeln im November 1852

hier schreibt Dir Deine Tochter Finchen aus Eversberg. Nun bin ich schon seit dem Sommer im Haus Engeln bei der Muhme Anna Margaretha und ihrer Familie. Das Haus zählt zu den schönsten im Ort. Auf dem Schriftbalken über dem Deelentor steht, dass es im Jahr 1756 nach einem Brand von Camerarius Casparus Dolle und Anna Margaretha Lorens wieder aufgebaut wurde. Der Ohm ist ein Abkömmling dieses C. C. Dolle – er heißt sogar ebenso.

Die Muhme ist recht streng mit mir, doch als Hausfrau packt sie auch selbst mit an. Denn es gibt schrecklich viel zu tun: Wasserholen, Backen, Milchwirtschaft, Buttern, Verarbeiten des Geschlachteten, Kochen und Vorratshaltung, Wäsche waschen, Nähen oder Ausbessern, Wolle spinnen und weben, Putzen, Gartenarbeit – und natürlich nebenbei Kinderbetreuung. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, alles ordentlich zu verrichten, damit ich Euch keine Schande mache.

In der Küche stehen Gerätschaften, von denen ich zuvor noch nie gehört hatte: Allein in der Milchkammer gibt es Satten – das sind Tonschalen –, einen Rahmtopf, Stoß- und Drehkirne zum Buttern und das Käsefättken, um trockenen Handkäse herzustellen.

Der Oheim ist ein sehr, sehr wichtiger Mann – ich glaube, der wichtigste in ganz Eversberg. Er ist Bürgermeister, und auch viele seiner Vorfahren, die Dolles, waren angesehene Männer: Kämmerer oder Ratsleute. Alle Leute siezen ihn, ich auch, obwohl mir das schwerfällt.

Der Herr Bürgermeister ist außerdem ein wohlhabender Ackerbauer. Er versteht sich besonders auf die Kartoffeln, die hier Hartwitte heißen. Andere Sorten gibt es kaum – die Eversberger sind überzeugt, es gäbe auf der ganzen Welt keine besseren, nicht einmal in Eslohe. Widerspruch leistet man da besser nicht.

Da der Herr Bürgermeister in allem der Beste ist, muss sogar seine Miste besonders gepflegt sein. Die Miststätte liegt hier in Eversberg direkt vor den Häusern und gilt als stolzes Aushängeschild der Bewohner. Deshalb muss die Bürgermeistermiste schlicht die schönste sein – was viel Arbeit bedeutet. Auch liegen die Gemüsegärten nicht direkt am Haus, sondern man muss eine gute Weile durch das Städtchen laufen, um dort zu arbeiten.

Im Übrigen schilt der Bürgermeister seine Kinder wie unser Vater, und die Muhme tröstet sie – wie bei uns daheim.

Zum Glück habe ich die Gertrudis, mit der ich die Kammer teile. Sie ist schon recht alt – vermutlich über 30 Jahre – und die Schwester vom Nachbarn Knippinger. Da sie unverheiratet ist, hilft sie im Haus ihres Bruders. Wir teilen uns eine Kammer, weil beim Nachbarn mit seinen acht Kindern überhaupt kein Platz mehr frei ist. Im Haus Engeln haben wir über der Küche eine eigene Schlafstelle. Das fügt sich für mich gut, denn Gertrudis ist eine sehr liebe Person und hilft mir, wenn ich wieder nichts verstehe.

Sie hat mir erklärt, dass für eine Frau wie mich nur eine Möglichkeit besteht, berühmt und glücklich zu werden: einen reichen Bauern zu heiraten. Und der muss dann ein Haus bauen – umbauen geht auch. Dann steht mein Name im Schriftbalken über dem großen Tor. Wenn ich schon nicht als Königin oder Gräfin berühmt werden kann – das bestimmt allein die Geburt –, so könnte ich doch wenigstens Schriftbalken-berühmt werden?

In ganz Eversberg gibt es kaum eine Handvoll Dienstmägde; die meisten sind wie ich Verwandte, die daheim nicht von Nutzen sein können. Wir arbeiten vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Am Sonntag dürfen wir in die Messe. Gertrudis meint, ich könnte vielleicht sogar an meinem Namenstag zum 16. Geburtstag im März einen Tag zu Euch kommen. Sie habe gehört, dass die Muhme dies so mit ihrer Schwägerin besprochen habe. Das wäre mit der neuen Postkutsche von Meschede nach Eslohe – so schnell wie der Wind! Sie fährt täglich, also auch am 19. März. Ich spare jetzt schon jeden Groschen und Pfennig dafür. Es wäre so schön, Euch alle schon bald wiederzusehen.

Bis dahin bin ich

Eure dankbare Tochter Josefine

Text: Sabina Butz

Das Eversberger Heimatmuseum erinnert anschaulich an vergangene Zeiten.

Fotos: Georg Hennecke

Gut Vorwald und der "'Indianer-Apostel"

Gut Vorwald – Geschichte zwischen Blitz und Segen

Es ist wahrlich ein schmuckes Anwesen: das Gut Vorwald. Bereits 1590 wurde es als „Walthaus“ urkundlich genannt. Das Stammhaus stammt von 1797 – ein Fachwerkhaus mit verschiefertem Dachbereich. Unterhalb der verzierten Holztür, durch die früher das Stroh auf den Dachboden gebracht wurde, sind auf dem Rahmholz die Namen der Erbauer eingeschnitzt: Teodor Volmes und Marie Thresia Vorwalt.

Die Jahre zuvor müssen für die Familie Vorwalt nicht leicht gewesen sein – denn bevor dieses Haus errichtet wurde, kam es an genau diesem Platz zu zwei Bränden innerhalb von sieben Jahren. Möglicherweise war ein Blitzeinschlag die Ursache – keine Seltenheit in jener Zeit, und das Stroh auf den Dachbalken war ein gefährlicher Brandbeschleuniger.

Schutz vor Feuer – heilige Hilfe statt Technik

Zwar entwickelte Benjamin Franklin bereits 1753 den ersten funktionierenden Blitzableiter, doch bis seine Erfindung im Sauerland ankam, dauerte es vermutlich noch. Also verließen sich die Menschen in Vorwald weiterhin auf ihre Schutzheiligen.

Wie bekannt ist, gibt es davon eine ganze Menge:

- Für Landwirte besonders beliebt: Georg und Isidor

- Zum Schutz gegen Feuer: Agatha, Florian, Laurentius und Theobald

Doch warum wurde ausgerechnet der heilige Xaver bemüht – jener „Apostel der Indianer“, wie es auf dem Riegel rechts neben dem Haustor geschrieben steht?

Ein Heiliger mit Fernwirkung – Franz Xaver und Vorwald

Um es gleich richtigzustellen: Der heilige Franciscus Xaverius ist nicht der Apostel der Indianer – sondern der Inder, besser gesagt: Indiens. Geboren 1506 in Spanien, studierte er an der Universität von Paris und traf dort auf den heiligen Ignatius. Zunächst ehrgeizig und weltlich gesinnt, wandelte er sich zum eifrigen Christen und schloss sich dessen junger Gemeinschaft an – aus der später der Jesuitenorden hervorging.

- 1537: Priesterweihe

- 1540: Mission nach Indien, entsandt von Papst Paul III.

- Wirkungsort: Unter Armen, Kranken und Kindern

- Leistungen: Tausende Bekehrungen, Wunderheilungen

- 1622: Heiligsprechung

Heute gilt Franz Xaver als Schutzpatron gegen Feuerbrünste, für die Jugend – und, wie passend: für Touristen und Reisende.

Vom Bauernhof zum Hotel – mit himmlischer Fürsprache

Man könnte beinahe von Vorsehung sprechen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Familie der heutigen Eigentümer, Fremdenzimmer einzurichten. Aus dem landwirtschaftlichen Gut wurde nach und nach ein schickes Hotel in traumhafter Lage.

Da kann man nur sagen: Danke, Franz Xaver.

Text: Christel Zidi

Fotos unten:

Links: Martin Lindner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mitte und rechts: Stefan Didam - Schmallenberg, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons