BURGEN und SCHLÖSSER

Leben auf der Hünenburg

Das historische Interview

Wir schreiben das Jahr 804 nach Christi Geburt und befinden uns auf der Hünenburg, einer fränkischen Fliehburg. Unser Gast ist Torwächter Gallus, geboren in Aquis Villa (= Aachen).

Herr Gallus, können Sie uns erklären, wie ein Rheinländer den weiten Weg hierhin gefunden hat?

Gern, ich wurde als Sohn der Adelgunde vor ungefähr 30 Jahren geboren. Meine Mutter war eine Magd der Nachtkinderschwester der Bertrada (Mutter von Carolus Magnus) und durfte den Schlaf unseres damals noch kleinen Carolus Magnus nachts bewachen. Mein Vater Gero war älter als meine Mutter und ebenfalls am Hof Pippins (Vater von Carolus Magnus) als Diener angestellt. Beide Elternteile sind also eindeutig fränkisch.

Zur Geburt schenkte Bertrada meiner Mutter eine Kinder-Tunika aus echtem Leinen, die ich allerdings nie anziehen durfte, aber heute noch besitze.

Als Jugendlicher durfte ich – dank der ausgezeichneten Beziehungen meiner Eltern innerhalb der Wirtschaft des Carolus Magnus (Karl der Große) – am Bau des Aachener Doms mitwirken.

Im Zuge der anhaltenden Sachsenkriege habe ich mich nach kurzer Bautätigkeit fast freiwillig in den Dienst der Armee stellen dürfen. Damals galt das Gebiet, auf dem wir uns hier befinden, noch als kritisch: Zu viele Sachsen trieben ihr Unwesen.

Deshalb wurde diese Burg zu einem Vorposten und einer Fliehburg ausgebaut.

Ich unterbreche nur ungern, aber wissen Sie, wer diese Burg erbaut hat?

Karolus Magnus natürlich! Der hat wirklich alles erbaut, was man sich überhaupt nur denken kann. Hier im Umkreis hält sich jedoch beharrlich das Gerücht, ein örtlicher Adeliger habe die Burg privat erbaut – vielleicht hätten sogar die Grafen von Werl mitgemischt. Aber das bezweifle ich doch sehr.

Danke für die Aufklärung. Was genau ist Ihre Funktion in dieser Burg?

Ich bin der custos portae primae (= Wächter des ersten Tors), eine höchst verantwortliche und sehr gehobene Tätigkeit. Insgesamt gibt es fünf Tore – wobei das erste natürlich das wichtigste ist.

Wie muss ich mir das genau vorstellen?

Ja also:

Alle, die ich kenne, lasse ich rein und raus.

Alle, die ich nicht kenne, überprüfe ich auf ihre Herkunft: Franken dürfen rein, Sachsen nicht – vor allem keine bewaffneten Sachsen.

Die Überprüfung gilt natürlich nicht für Adelige. Der Graf von Arnsberg hat jederzeit freien Zugang, ebenso wie seine ganze Sippschaft. Was manchmal ganz schön schwierig ist, weil das so schrecklich viele sind.

Aber diese Sorgen sind nichts im Vergleich zu den tödlichen Gefahren, die uns durch bewaffnete Sachsen drohen.

Waren schon mal welche hier?

Natürlich nicht – die wissen doch, dass ich das Tor bewache.

Und was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ein Torwächter ist eigentlich immer im Dienst. Die Sachsen können jederzeit wieder Krawall machen.

Wenn ich trotzdem mal dienstfrei habe, ist es gar nicht so einfach, etwas zu unternehmen.

Um mich mit Torwächterkollegen zu treffen, wäre die nächste Burg, auf der wirklich was los ist, die Eresburg – das sind mindestens drei Tagesmärsche, und dasselbe noch mal zurück.

Das kann ich mir nicht erlauben. Außerdem ist das ganze Gebiet zwischen unserer und der Eresburg erklärtes Risikogebiet – da treibt sich allerlei zwielichtiges Gesindel herum.

Karolus Magnus hat es von da ja den Sachsen schon mehrere Male so richtig gezeigt – und die Irminsul hat er auch gleich abgeholzt. Einfach großartig.

So etwas gibt es hier nicht, leider.

Die Ortschaft unterhalb der Hünenburg ist eher friedlich. Kaum Sachsen – beziehungsweise, eigentlich sind das ja irgendwie alle mal Sachsen gewesen.

Aber nachdem sie Christen geworden sind, heißen sie Franken oder so ähnlich.

Also von Politik verstehe ich ja nichts, jedenfalls sind die wohl eher so Ehrenfranken – solange sie den richtigen Franken nichts tun.

Kultur haben die alle eher nicht, aber das soll sich ja jetzt ändern, wenn die edle Emhildis erst ihr Stift dort baut. Davon hört man ja so allerhand.

Wenn das wirklich was wird – und es dann endlich eine ordentliche Bierwirtschaft im Dorf gibt (Bier brauen können die nämlich!) – dann würde ich doch noch um die Tochter des braukundigen Herman, die schöne Irmel, anhalten und meinen Lebensabend hier verbringen.

Mal sehen!

Herr Gallus, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch.

Text: Sabina Butz

Fotos: pixabay und Stefan Didam - Schmallenberg, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

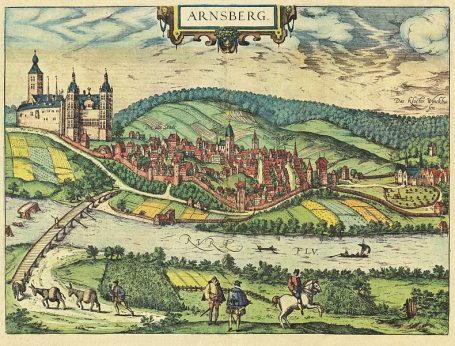

Burg und Schloss in Alt-Arnsberg

Wer zwischen den Ruinen der „alten Burg“ auf dem Römberg wandelt, kann hier oberhalb der Ruhr die wunderbare Ruhe genießen. Ganz anders als an manchen Tagen auf der Schlossruine auf dem gegenüber liegenden Berg.

Lange Zeit war die Rüdenburg sogar auf keiner Karte mehr verzeichnet, bis sie schließlich zu Beginn des 20. Jh. durch Ausgrabungsarbeiten wieder ins Bewusstsein rückte.

Um 1050 ließ Graf Bernhard von Werl die Rüdenburg errichten. Um 1100 richtete sich sein Enkel Friedrich auf der neu errichteten Burg Arnsberg ein. Nur zwei Kilometer Luftlinie von der alten Burg entfernt, auf dem gegenüberliegenden Bergkuppe des Adlerberges, wie der heutige Schlossberg ursprünglich genannt wurde.

Hermann von Rüdenburg war der letzte gräfliche Eigentümer der alten Burg, bevor diese 1365 an das Kloster Wedinghausen verkauft wurde. Im 17. Jahrhundert war die Burg bereits verfallen, teils wurden die Steine zum Bau des Rittergutes Obereimer genutzt.

Anders erging es zunächst der neuen Burg. Sie diente den Grafen von Arnsberg bis 1368 als Wohnsitz. Erbaut hatte sie der Graf Bernhards Enkel: Friedrich der Streitbare. Nach dessen Tod ging die Grafschaft auf seinen Schwiegersohn, einem Niederländer über: Graf Gottfried I von Cujk. Dessen Sohn wurde als Brudermörder bekannt. Er ließ seinen Buder im Schlosskerker verhungern, damit er das Erbe nicht teilen musste. Als Sühne stiftete er das Kloster Wedinghausen.

So viel nur in aller Kürze zu den Besitzern der beiden Arnsberger Burgen. Wer mehr über die Grafen von Arnsberg-Werl lesen möchte, sollte unbedingt den Bericht über Lochtrop bei Schmallenberg lesen.

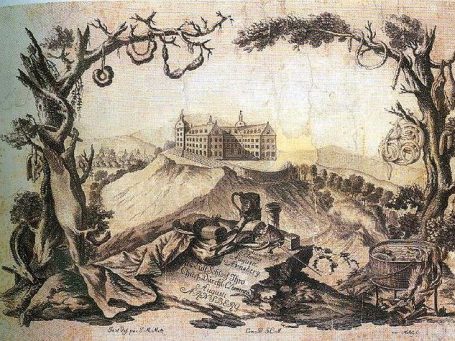

Das Arnsberger Schloss wurde im 16. Jahrhundert – als es sich im Besitz der kölnischen Erzbischöfe und späteren Kurfürsten befand – zunächst im Stil der Renaissance-, später im Barockstil umgestaltet. Es muss ein wahrhaft prächtiger Bau gewesen sein, wie man auch auf der alten Zeichnung rechts sehen kann.

1762 wurde das Schloss im Siebenjährigen Krieg zerstört. Die Schlossruine ist nun eine gut gepflegte und gern besuchte Ruine, auf der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.

Text: Christel Zidi

Wer zwischen den Ruinen der „alten Burg“ auf dem Römberg wandelt, kann hier oberhalb der Ruhr die wunderbare Ruhe genießen – ganz anders als an manchen Tagen auf der Schlossruine auf dem gegenüberliegenden Berg.

Lange Zeit war die Rüdenburg sogar auf keiner Karte mehr verzeichnet, bis sie schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Ausgrabungsarbeiten wieder ins Bewusstsein rückte.

Um 1050 ließ Graf Bernhard von Werl die Rüdenburg errichten. Um 1100 richtete sich sein Enkel Friedrich auf der neu errichteten Burg Arnsberg ein – nur zwei Kilometer Luftlinie von der alten Burg entfernt, auf der gegenüberliegenden Bergkuppe des Adlerberges, wie der heutige Schlossberg ursprünglich genannt wurde.

Hermann von Rüdenburg war der letzte gräfliche Eigentümer der alten Burg, bevor diese 1365 an das Kloster Wedinghausen verkauft wurde. Im 17. Jahrhundert war die Burg bereits verfallen; teils wurden ihre Steine zum Bau des Ritterguts Obereimer genutzt.

Anders erging es zunächst der neuen Burg. Sie diente den Grafen von Arnsberg bis 1368 als Wohnsitz. Erbaut hatte sie der Enkel Bernhards: Friedrich der Streitbare. Nach dessen Tod ging die Grafschaft auf seinen niederländischen Schwiegersohn über: Graf Gottfried I. von Cujk. Dessen Sohn wurde als Brudermörder bekannt – er ließ seinen Bruder im Schlosskerker verhungern, um das Erbe nicht teilen zu müssen. Als Sühne stiftete er das Kloster Wedinghausen.

So viel nur in aller Kürze zu den Besitzern der beiden Arnsberger Burgen. Wer mehr über die Grafen von Arnsberg-Werl lesen möchte, sollte unbedingt den Bericht über Lochtrop bei Schmallenberg lesen.

Das Arnsberger Schloss wurde im 16. Jahrhundert – als es sich im Besitz der kölnischen Erzbischöfe und späteren Kurfürsten befand – zunächst im Renaissancestil, später im Barockstil umgestaltet. Es muss ein wahrhaft prächtiger Bau gewesen sein, wie man auch auf der alten Zeichnung rechts sehen kann.

1762 wurde das Schloss im Siebenjährigen Krieg zerstört. Die Schlossruine ist heute eine gut gepflegte und gern besuchte Anlage, auf der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.

Text: Christel Zidi

Bilder oben: Die Rüdenburg, darunter das Arnsberger Schloss

(Fotos: Georg Hennecke)

Bilder unten: links Wikimedia Commons - public domain, Mitte: Braun/Hogen by wikimedia commons - public domain, rechts:

Foto: Georg Hennecke

Schloss Alme

Wer heute am Ufer der Alme steht und den hellen Barockbau des Schlosses betrachtet, ahnt kaum, welch lange und wechselvolle Geschichte sich hinter seinen Mauern verbirgt. Wo heute das Wasserschloss Alme mit seinen ruhigen Fassaden steht, erhob sich einst die Burg Niederalme – eng verbunden mit der nur wenige hundert Schritte entfernten Burg Oberalme, dem heutigen Gut Haus Tinne.

Die Ursprünge dieser Geschichte reichen zurück bis ins Jahr 1325. Damals, als die Wälder um Alme noch dichter waren, ließ ein kölnischer Vasall auf einer Anhöhe die Burg Oberalme errichten. Politisch gehörte dieses Land dem Herzogtum Westfalen unter der Herrschaft des Kölner Erzbischofs, kirchlich aber blickte man gen Osten: zur Diözese Paderborn.

Mehr als hundert Jahre lang standen die beiden Orte Seite an Seite, bis 1428 eine entscheidende Wendung kam: Die Herren von Thülen, die über Haus und Steinwerk in Niederalme geboten hatten, verkauften all ihren Besitz an Godert von Meschede. Er war ein Gefolgsmann des Erzbischofs, ehrgeizig und voller Pläne. Nur zwei Jahre später schenkte ihm Dietrich von Köln auch das Gut Tinne, damals eine „wüste Hofstätte“ – ein verlassener Flecken Land, der unter Goderts Hand neues Leben finden sollte.

1493 taucht zum ersten Mal eine klare Unterscheidung zwischen Ober- und Niederalme auf. Die Vettern Gerd und Heinrich von Meschede teilen sich die beiden Güter, und schon bald nimmt ein ehrgeiziges Bauvorhaben Gestalt an: 1506 beginnt Gerhard von Meschede auf den Fundamenten des alten Hauses Niederalme mit dem Bau einer Burg. Doch wie so oft führen Familiengeschichten zu Zwist. 1589, nach einer Erbauseinandersetzung, sind Ober- und Niederalme voneinander getrennt.

Das Blatt wendet sich erneut, als Wilhelm Rötger von Meschede es schafft, beide Rittersitze wieder in einer Hand zu vereinen. Sein Sohn, Dietrich Adam von Meschede, lässt schließlich das errichten, was wir heute sehen: ein barockes Wasserschloss, das 1744 seine Vollendung findet. Die Südfront trägt bis heute das Allianzwappen der Familien Meschede und Bruch und die Jahreszahl, die von diesem Neubeginn kündet. Doch in den Mauern ruhen noch die Steine der alten Niederalmer Burg – stille Zeugen vergangener Jahrhunderte.

Im 19. Jahrhundert gehört das Schloss einem anderen Geschlecht: Dieterich von Bocholtz wird Majoratsherr. Die Zeit vergeht, Namen wechseln, und 1912 schließlich übernehmen die Grafen von Spee das Anwesen.

Schloss Alme strahlt die die Würde und Gelassenheit einer Residenz aus, die viele Schlossherren er- und überlebt hat.

Text: Christel Zidi

Vredeburg - die Burg für den Frieden

Der Name „Fredeburg“ reflektiert bereits ihren grundlegenden Zweck: die Gewährleistung des Friedens im Land. Es ist anzunehmen, dass der Bau der Burg zugleich mit der Gründung der Stadt Fredeburg verbunden war, die zunächst als kleine Vorburg fungierte.

Die Burg Fredeburg wurde von Edelherr Dietrich III. von Bilstein um das Jahr 1325 errichtet, um den Frieden in der bis dahin ungeschützten Osthälfte seiner Herrschaft zu sichern. Gleichzeitig entstand vor dem Burgtor eine kleine Stadt, die anfangs kaum mehr als eine Vorburg war. In der Westhälfte seines Herrschaftsgebiets dagegen gab es schon länger zwei Schutzburgen: die Burg Bilstein und die Peperburg (bei Grevenbrück).

Das Geschlecht der Bilsteiner herrschte über weite Teile des südlichen Sauerlands, führte jedoch keinen Grafentitel, da sie nur indirekte Lehnsträger waren. Ihr Einfluss beruhte vor allem auf dem Schutz freier Bauern – nicht auf adeliger Macht oder großem Landbesitz.

Der letzte Bilsteiner Edelherr hatte keine männlichen Nachfolger, und so kamen schon Mitte des 14. Jahrhunderts neue Burgherren auf die Vredeburg: zunächst Graf Gottfried IV., danach ging die Burg in den Besitz des Grafen Engelbert II. von der Mark über – und nach einigem Hin und Her war sie im Besitz des Erzbistums Köln.

Nach dem Aussterben des Hauses Bilstein im Mannesstamm um 1360 rückte die Burg in den Fokus politischer Machtkämpfe. Zunächst fiel sie in den Besitz von Graf Gottfried IV. von Arnsberg, bevor sie im Jahr 1366 durch kriegerische Auseinandersetzungen von Graf Engelbert II. von der Mark erobert wurde. Diese Zugehörigkeit erwies sich jedoch als temporär: Im Jahr 1444 eroberte der Erzbischof von Köln, Dietrich von Moers, die Burg während der Soester Fehde und integrierte das Gebiet dauerhaft in das Herzogtum Westfalen. Mit dieser Eingliederung büßte die Burg rasch an militärischer Bedeutung ein.

Die Bevölkerung begrüßte den Übergang zur kölnischen Herrschaft, da sie sich dort besser geschützt fühlte – das Gebiet war nicht mehr zerstritten. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Burg kein Amtshaus mehr war und auch bald an militärischer Bedeutung verlor. In der nachfolgenden Zeit wurde sie nicht mehr gepflegt und begann schon gut 200 Jahre nach ihrem Bau zu verfallen. Zuletzt bewohnte die Familie von Bruch, die eine Reihe von Burgmannen und Drosten in Fredeburg gestellt hatte, noch einen der Burgtürme – bis ihr Fredeburger Zweig ausstarb. Schließlich übernahm die Stadt Fredeburg das Rittergut und erhielt später auch die Ruinen. Heute sind nur noch geringe Mauerreste eines der Burgtürme sichtbar – der Burg, die einst als Friedensburg errichtet worden war.

Bereits im 16. Jahrhundert begannen die Ringmauern zu verfallen. Die Burg erfüllte noch eine Zeit lang die Funktion als Sitz der Drosten für das Ober- und Niederamt Fredeburg. Mit einer Verwaltungsreform in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das Oberamt dem Drosten in Bilstein unterstellt, während das Niederamt an Arnsberg angegliedert wurde – eine Entwicklung, die der Burg ihre Funktion als Amtssitz entzog.

Im Jahr 1562 wurde sie an die Familie von Bruch verlehnt. Der Fredeburger Zweig dieser Familie bewohnte lediglich einen der Burgtürme, während der Rest des Bauwerks dem Verfall anheimfiel. Im Jahr 1709 erwarb die Stadt Fredeburg das Rittergut, gefolgt im Jahr 1775 von der Übernahme der Ruinen der Burg. Gegenwärtig sind lediglich noch geringe Mauerreste eines Burgturms sichtbar.

Drei Türme hatte die Burg usprünglich – so sieht man es heute noch im Stadtwappen. Und dazu drei wohl eher niedrige Tore. Zur Burg gehörte ein Mauerring, der gerade mal drei Hektar Fläche umschloss und von einem kleinen Turm gekrönt wurde. Im Inneren des Ringes standen kleine, strohgedeckte Häuser. Als 1810 die Altstadt niederbrannte, baute man die Stadt in der Oberstadt, der heutigen Hochstraße, neu auf.

Text: Christel Zidi

Karte: Blaeu, Public domain, via Wikimedia Commons

Foto: Georg Hennecke

Jahreszahlen zur Geschichte der Burg Fredeburg

- Erste Hälfte des 14. Jahrhunderts: Bau der Burg durch Dietrich III. von Bilstein

- Um 1363: Aussterben des Hauses Bilstein im Mannesstamm

- 1444/45: Übergang von Burg und Stadt Fredeburg an Kurköln während der Soester Fehde

- Mitte des 16. Jahrhunderts: Verwaltungsreform – Burg verliert ihre Funktion als Amtssitz

- 1562: Übergang der Burg als Lehen an die Familie von Bruch

- 1709: Kauf des Ritterguts durch die Stadt Fredeburg

- 1775: Offizieller Eigentumsübergang der Ruinen an die Stadt

Quellen: https://www.bad-fredeburg.de/fileadmin/Kundenbereich/Microsites/bad-fredeburg.de/Downloads/Geschichte_der_Stadt_Fredeburg.pdf

Burg Hachen und die zwei Riche(n)zas

Was ist das wohl für ein Gefühl, sagen zu können: „Meine Oma hat den Nikolaus nach Deutschland gebracht“? Vielleicht sogar noch spannender, als zu sagen, dass der Vater ein mächtiger Pfalzgraf ist?

Beides konnte Richeza, Tochter des Ezzo von Lothringen und seiner Frau Mathilde, jedenfalls für sich beanspruchen. Ihre Großmutter mütterlicherseits war niemand Geringeres als Kaiserin Theophanu – eine Nichte des byzantinischen Kaisers Johannes Tzimiskes. Sie kam einst aus dem fernen Konstantinopel ins Reich der Ottonen und brachte nicht nur byzantinische Künstler, Architekten und Kunsthandwerker mit, die die mitteleuropäische Kultur nachhaltig prägten, sondern auch die Verehrung des heiligen Nikolaus.

Und damit nicht genug: Theophanu war eine der mächtigsten Frauen des Mittelalters – klug, durchsetzungsstark und als Kaiserin maßgeblich an der Regentschaft des Reiches beteiligt. So war es fast selbstverständlich, dass Richeza, geboren um 995, eine außergewöhnlich gute Ausbildung genoss. Im Rahmen der kaiserlichen Heiratspolitik wurde sie mit Mieszko II., dem späteren König von Polen, vermählt. Drei Kinder gingen aus dieser Verbindung hervor. Doch das Glück war nicht von Dauer: Nach dem frühen Tod ihres Mannes und politischen Wirren musste Richeza fliehen und kehrte in ihre Heimat zurück. Fortan lebte sie auf den reichen Familiengütern an Rhein und Mosel, Erbin des gewaltigen Besitzes ihres Vaters.

Doch was hat die einstige Königin von Polen mit dem Sauerland zu tun?

Nun, zeitweilig gab es Gerüchte, dass die polnische Königin Richeza aus dem Sauerland stammt – aber höchstwahrscheinlich war das nicht der Fall. Immerhin jedoch gehörte die Burg Hachen, die um das Jahr 1000 auf einem Höhenrücken über der Röhr errichtet wurde, zum Immobilienpool ihres Vaters. Und mit ein wenig Fantasie lässt sich vorstellen, dass die junge Richeza ihre Eltern vielleicht einmal dorthin begleitet hat.

Wahrscheinlicher ist jedoch der Besuch einer anderen hochadeligen Dame, einer Namensvetterin: Riche(n)za, aus adligem Geschlecht – aus welchem, ist heute nicht mehr bekannt. Diese heiratete Hermann III. von Werl, zu dessen Besitz auch die Burg Hachen gehörte. Nach seinem Tod heiratete Richeza erneut und wurde Gräfin Werl-Northeim, später Herzogin von Bayern. Die Burg Hachen übertrug sie an ihren zweiten Ehemann – ob als Mitgift oder aus Liebe, ist nicht bekannt.

Fest steht: Die Burg Hachen gehörte zu den Besitzungen der Familien beider Frauen. Und wer weiß? Vielleicht standen beide einst auf der Mauerkrone der Burg, blickten hinab ins Röhrtal und atmeten die klare Höhenluft – das Kind Richeza, die spätere Königin von Polen, und Richeza, die junge Braut des Grafen von Werl – zwei Richezas vereint durch einen besonderen Ort.

Text: Christel Zidi

Fotos: Georg Hennecke

FAKTEN

Die erste Richeza

Richeza, geb. um 995

Heirat 1013 mit Mieszko II., dem späteren König von Polen

1025 Krönung zur Königin von Polen

1033 Tod Mieszkos II.

1034 Regentschaft mit Richeza mit ihrem Sohn Kasimir, Flucht

Seit 1047 Alleinerbin des ezzonischen Besitzes.

1063 Tod in Saalfeld

Weiteres: Tochter Gertrud heiratete den Großfürst Isjalew von Kiew, Tochter Richeza heiratete den späteren ungarischen König Bela. Sohn Kasimir kehrt nach Polen zurück und wird.

Die zweite Riche(n)za

* um 1025; † vor 1083 ?)

1. Ehe mit Graf Hermann III. von Werl

2. Ehe (1061) mit Graf Otto von Northeim (später Otto II., Herzog von Bayern ) Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor.

Burg Hachen

Erbaut um 1000

Im Besitz des Pfalzgrafen Otto, später wechselnde Besitzer.

1371 offizieller Witwensitz der letzten Arnsberger Gräfin .

Verfall ab dem 15. Jahrhundert.

1839 Burg geht in den Besitz der Gemeinde über.

Foto: Georg Hennecke

Schloss Wildenberg und seine Bewohner

Um das Jahr 953 soll unter Erzbischof Brun von Köln an der Stelle des heutigen Schlosses eine Kapelle errichtet worden sein. Nach der Gründung des Klosters Grafschaft fielen Kapelle und Gutshof an das Kloster. Die heutige Schlossanlage geht auf das Jahr 1295 zurück. Als Erbauer des Wohnturms gilt Widukind von Grafschaft. Nach seinem Tod lebte seine Witwe Adelheid von Wildenberg dort – nach ihr wurde das Anwesen benannt.

Im Laufe der Jahrhunderte wechselte Schloss Wildenberg mehrfach den Besitzer. 1817 erwarb der Historiker Johann Suibert Seibertz das Anwesen und ließ 1822 Reste des alten Burgturms und Burghauses abtragen. Nach einem Brand im Jahr 1907 wurde das Herrenhaus ein Jahr später neu errichtet. Ab 1920 war die Familie Schäfer Eigentümerin, bis das Schloss in den 1980er-Jahren an den Ruhrverband verkauft wurde, der dort einen Stausee plante – ein Vorhaben, das nicht umgesetzt wurde. Seit 2011 befindet sich Schloss Wildenberg wieder in Privatbesitz.

Besonders erwähnenswert ist die Familie Seibertz, die eine Zeit lang im Besitz des Schlosses waren: Das Schloss Wildenberg war für den gebürtigen Briloner Johann Suibert Seibertz nur eine Zwischenstation, aber eine wichtige. Der Briloner verlegte seinen Wohnsitz später nach Arnsberg, in die Heimatstadt seiner Ehefrau.

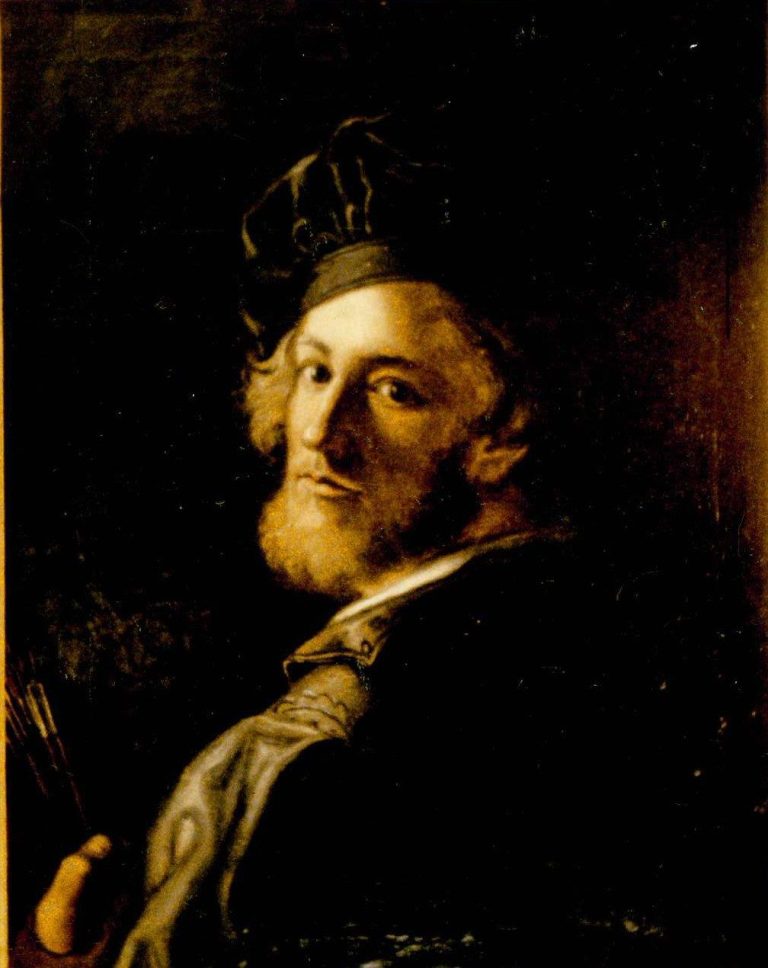

Als Kind spielte er im Schlosshof: der spätere Maler Engelbert Seibertz, Sohn des Schlossbesitzers.

(Public domain, via Wikimedia Commons)

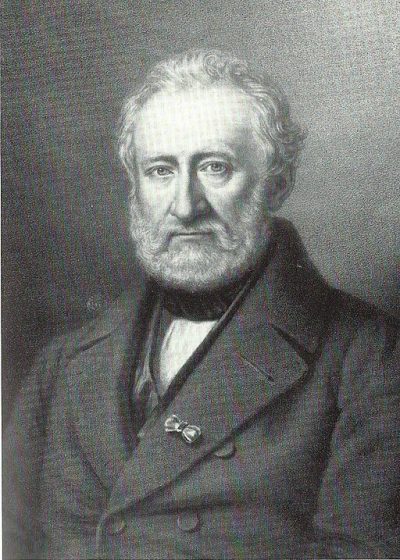

Schlossbesitzer Johann Suibert Seibertz

(Joseph Resch, Public domain, via Wikimedia Commons)

Der Maler und der Jurist

Trotz unterschiedlicher Malstile erkennt man sofort die Ähnlichkeit dieser beiden Herren – und gleichzeitig ihre Verschiedenheit.

Sohn Engelbert zeigt sich auf seinem Selbstporträt im Alter von 19 Jahren als ein verträumter Mann – empfindsam, vielleicht auch ein wenig empfindlich und, so wirkt es zumindest, nicht unbedingt rational veranlagt. Seine nur mittelmäßigen Schulleistungen passen zu diesem Eindruck. Wahrscheinlich war ihm früh bewusst, dass er nicht den Weg seines Vaters, Johann Suibert Seibertz, einschlagen wollte. Engelbert wollte Künstler werden.

Johann, Sohn einer alteingesessenen Briloner Bildungsbürgerfamilie – der Vater war Gerichtsschreiber und Obersteuereinnehmer –, hatte in Gießen und Heidelberg studiert und war promovierter Jurist und Philosoph. Nach Stationen in Scharfenberg, Rüthen, Belecke, Brilon und Arnsberg wurde er Land- und Stadtgerichtsrat. Sein wissenschaftliches Interesse galt der Landes- und Rechtsgeschichte – Seibertz’ umfangreiches Werk ist bis heute eine zentrale Grundlage der westfälischen Landesforschung.

Engelberts Berufswunsch dürfte nur schwer mit den Vorstellungen des Vaters vereinbar gewesen sein, und man kann sich die vielen Diskussionen lebhaft vorstellen. Doch schließlich lenkte der Vater ein: So begann Engelbert mit 17 Jahren sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie. Seine erste Veröffentlichung war eine Zeichnung der Bruchhauser Steine; sein Gemälde der Olsberger Hütte gilt als das älteste erhaltene Industriebild Westfalens. Später setzte er sein Studium an der Kunstakademie in München fort, lebte dann wieder in Brilon, anschließend in Prag und schließlich erneut in München.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Allein für den bayerischen König Maximilian II. schuf Engelbert rund 300 Werke, darunter monumentale Fresken.

Irgendwann wird auch Johann Suibert sich mit der Berufswahl seines Sohnes ausgesöhnt haben – und ließ sich möglicherweise sogar von ihm porträtieren. Sein Porträt zeigt einen gradlinigen, strengen, aber nicht harten Mann, von dem sogar eine sehr sensible Seite überliefert ist: Der Tod seines zukünftigen Schwiegervaters, des Hofgerichtsdirektors Friedrich Arndts, stürzte ihn einst in eine religiöse Krise, aus der ihn der Mescheder Dechant Franz Böschen wieder herausführen konnte.

Dem überzeugten Katholiken Seibertz dürfte es nicht leichtgefallen sein, dass sein Sohn später eine Sängerin heiratete – und, was schwerer wog: Sie war Protestantin. Nach ihrem frühen Tod heiratete Engelbert deren Schwester – ebenfalls Sängerin und ebenfalls protestantisch. Auch sie starb jung. Schließlich fand Engelbert seine Jugendliebe wieder – auf der Goldenen Hochzeit seiner Eltern – und heiratete sie. Sie war inzwischen Witwe.

An dieser Stelle sei noch vermerkt, dass Johann Suibert 1817 das Schloss Wildenberg in Brunskappel kaufte und einige Zeit dort lebte. Es dürfte ihm nicht allein um Immobilienbesitz gegangen sein – dafür spricht sein Interesse an Geschichte. Für den jungen Engelbert war diese Umgebung sicherlich prägend und förderlich für seine künstlerische Entwicklung.

Trotz aller Unterschiede scheint etwas Versöhnliches zwischen Vater und Sohn zu liegen. Denn Engelbert, der viele Wege ging, kehrte am Ende doch immer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Er starb im Alter von 92 Jahren – im Haus seiner Eltern, das sie ihm vermacht hatten. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Eichholzfriedhof in Arnsberg, an der Seite seiner Eltern Julie Arndt und Johann Suibert Seibertz.

Infokasten

Johann Suibert Schwibertus Seibertz (geb. 1788 in Brilon – gest. 1871 in Arnsberg)

Engelbert Seibertz (geb. 1813 in Brilon – gest. 1905 in Arnsberg)

Text: Christel Zidi