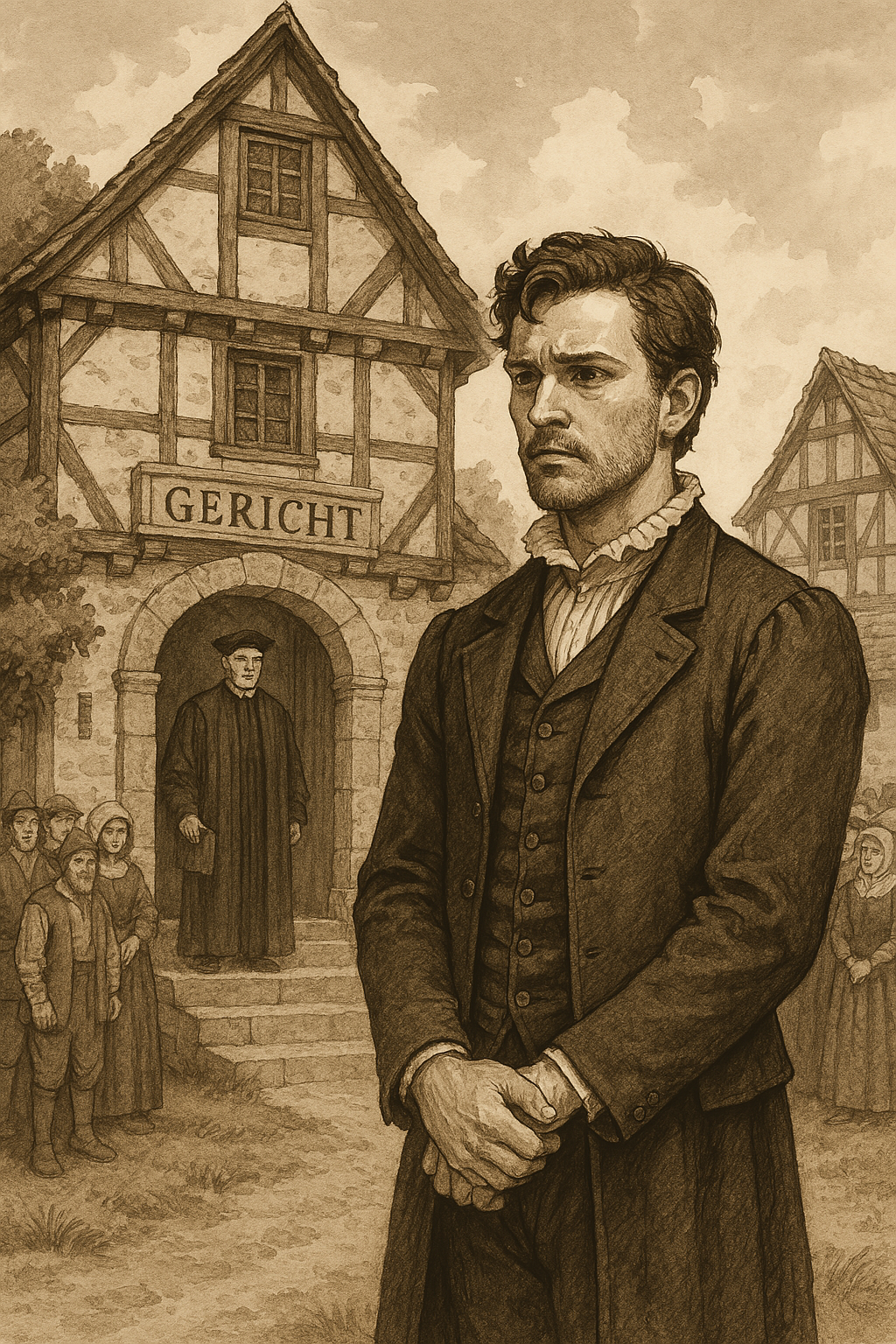

STARKE TYPEN

Ein wahrhaft edler Allendorfer - verurteilt als Hexer

Bild ki-generiert by Microsoft Copilot

Ich bin Kaspar Kellermann. Geboren und gelebt in Allendorf – Bürger, geachtet, wohlhabend. Und nun: verurteilt. Die Anklage? Zauberei. „Der leidige Zauberlaster“, so nennt man es. Welch blanker Hohn. Kein Beweis, kein Wunder, kein Teufelspakt – nur Misstrauen, Angst und Worte, die wie Gift wirkten.

Sie sagen, ich hätte mit dunklen Kräften gehandelt. Ich aber diente nur der Klarheit, dem Denken. Ich sah die Welt brennen in Krieg, Hunger und Elend. Und überall schlich er: der Aberglaube, das Geraune, die Furcht vor dem, was man nicht kennt. Ich bin gefallen wie so viele, verleumdet und verurteilt – nicht für Taten, sondern für das Schweigen der Vernunft.

Der Scheiterhaufen ist bereit. Hoch haben sie das Holz gestapelt, auf dem Ellberg, wo man meint, das Feuer reinige. Es wird nichts reinigen. Es wird mich töten.

Doch bevor die Flammen mich holen, bitte ich um Aufschub. Nicht aus Angst. Mein Herz schlägt ruhig. Nein – ich bitte, weil ich noch etwas zu geben habe. Etwas, das bleibt. Ein Testament. Ein Wille, der stärker sei als Hass, tiefer als Angst, größer als dieses Feuer.

Zuerst gedenke ich meiner Familie. Sie sollen nicht unter meinem Urteil leiden. Dann bedenke ich die Kirche. Dreißig Reichstaler gebe ich, damit man jedes Jahr am 29. Oktober eine Messe für meine Seele liest. Vielleicht bleibt mein Name so – im Gebet, nicht im Spott.

Doch das Wesentlichste: Ich hinterlasse mein Haus, mein Gut der Stadt. Nicht für Prunk, nicht für Macht – sondern für Bildung. Für einen Schulmeister. Einen „bequemen und dienlichen Schuldiener“, wie ich schrieb. Einen, der den Kindern dieser Stadt etwas lehrt. Besonders denen, die nichts haben. Den Armen, den Schwachen, den stillen Jungen und Mädchen, die sonst niemand sieht.

Denn nur Wissen schützt. Nur Denken heilt. Nur Bildung verhindert, dass ein Mensch wie ich eines Tages wieder brennt, weil er anders denkt.

Lasst sie lernen: Lesen, Schreiben, Urteilen. Lasst sie unterscheiden zwischen Wahrheit und Geschwätz. Vielleicht, eines Tages, wird einer von ihnen Richter sein – und erkennen, was recht ist.

Notar Scherer schrieb alles nieder. Richter Müer und die Schöffen Schomacher und Wreden bezeugten: Dies war mein Wille. Mein letzter.

Das Feuer kommt. Doch ich hoffe: Meine Worte bleiben.

Wenn eines Tages ein Kind durch Allendorf geht – zur Schule, durch eine Straße, die meinen Namen trägt – dann möge es wissen: Ich starb nicht als Hexer. Ich starb als Mensch, der hoffte.

Und das, so Gott will, wird bleiben.

Text: Christel Zidi

Allendorf im Stadtgebiet Sundern (2006)

Foto: Georg Hennecke

Bild ki-generiert by Microsoft Copilot

Ein Knecht mit Adelstitel

Fiktive Erzählung des Johann Anton von Knecht, Anno 1800

Mein Name ist Knecht – ein Wort, das gemeinhin nach Unterordnung klingt, nach Stallgeruch, Schwielen an den Händen und Mühsal. Und doch: Ich trage einen Adelstitel. Ein Widerspruch? Vielleicht. Vielleicht aber auch ein lebendiges Zeugnis dessen, wohin ein redlicher Wille, unermüdlicher Fleiß und festes Gottvertrauen einen Menschen zu führen vermögen.

Geboren ward ich am Heiligen Abend des Jahres 1741 in Braunshausen, einem kleinen Ort bei Hallenberg, der damals sechs Höfe zählte. Mein Vater, Christoph Knecht, war der wohlhabendste Bauer des Dorfes; meine Mutter, Catharina Brieden, eine gottesfürchtige und verständige Hausfrau. Ich war das fünfte von neun Bauernkindern.

Mein Vater war ein Mann von festem Sinn und unerschütterlichem Willen. Was er einmal als recht erkannt, das galt unumstößlich – vor allem für seine Kinder. Mein Bruder Daniel war als Erstgeborener dazu bestimmt, den Hof zu übernehmen. Ich hingegen, als zweitältester Sohn, sollte dem geistlichen Stande zugeführt werden. Diskussionen gab es nicht. Das Wort des Vaters war Gesetz. Man übergab mich der Obhut des Pfarrherrn zu Hallenberg, und bald darauf schickte man mich nach Geseke, auf das dortige Gymnasium.

Doch weder Latein noch Theologie wollten mir ins Herz sinken. Ich verspürte keine Berufung zur Kanzel, sondern vernahm in mir ein leises Drängen nach einem anderen Leben – einem, das ich selbst noch nicht recht zu deuten wusste. Dennoch wagte ich keinen Widerspruch, denn ich war es nicht gewohnt, mich gegen meines Vaters Wort zu erheben. So blieb mir zuletzt nur ein Ausweg: Ich entfloh.

Mit nur wenigen Talern in der Tasche machte ich mich zu Fuß auf den Weg, verließ mein Elternhaus im Alter von siebzehn Jahren und wanderte gen Frankfurt am Main. Dort verdingte ich mich als Packknecht, schleppte Kisten und Ballen, lebte vom kargen Lohn – doch stets mit gesenktem Haupt und arbeitswilliger Hand.

In jenen Tagen begegnete mir das Schicksal in Gestalt eines Dieners des kaiserlichen Residenten, des Grafen von Bergh. Dieser, von meiner Tüchtigkeit überzeugt, stellte mich seinem Herrn vor. Ich wurde Kopist.

So trat ich in den Dienst des Grafen, schrieb mit Fleiß, ordnete Dokumente, erwies mich als genau und gelehrig. Der Graf erkannte bald, dass ich nicht nur fähig war, fremde Anweisungen auszuführen, sondern über einen wachen Geist verfügte. Er nahm mich mit nach Wien, wo ich bald zu seinem ersten Sekretär aufstieg.

Wien war mir anfangs fremd, ja fast unheimlich – und doch: Ich gewöhnte mich an diese neue Welt, lernte emsig, las, horchte, studierte, wo immer es möglich war. So kam es, dass ich in den Dunstkreis des Kaisers Joseph II. geriet. Ein Mann von ungewöhnlichem Verstand und feinem Blick für Talent erkannte er, dass ich zwar keine adelige Bildung genossen, wohl aber einen klaren Sinn und festen Willen besaß.

Er selbst bestimmte, dass ich zwei Jahre an der Universität zu Wien Geschichte und Diplomatik studieren dürfe – zur Vorbereitung auf höhere Dienste. Nach vollendetem Studium trat ich in den engsten Kreis des Monarchen ein – als geheimer Kabinettssekretär. Ich schrieb unter seiner Weisung, bereitete Erlasse vor, ordnete Schriftgut, beriet in stiller Zurückgezogenheit. In jener Zeit wirkte ich an mancher Reform mit, unter anderem am Toleranzpatent des Jahres 1781, das weit über unsere Grenzen hinaus Beachtung fand.

Meine Treue wurde auf eine harte Probe gestellt, als ich mich weigerte, gewisse kaiserliche Schriftstücke an die Mitregentin Maria Theresia auszuhändigen. Sie ließ mich in Haft setzen. Doch der Kaiser, mein Herr, befahl meine unverzügliche Freilassung.

Als Joseph II. im Jahre 1790 verschied, hinterließ er mir in seinem letzten Willen eine ansehnliche Leibrente und vermachte mir mehrere wertvolle Gemälde – ein stiller Akt des Dankes. Unter seinem Bruder und Nachfolger Leopold II. endete mein Dienst am Hofe. Doch jener Kaiser erhob mich in den Adelsstand. So wurde aus dem Bauernsohn und Packknecht: Johann Anton von Knecht.

Ich lebte fortan zurückgezogen in Wien, in stiller Bescheidenheit. Vermählt habe ich mich nie. Nach meinem Tode ging Vermögen und Adelstitel an meinen Bruder Carl Wilhelm, einen Staats- und Konferenzrat. Auch er blieb ohne Erben. So erlosch mit seinem Hinscheiden unser kurzes Geschlecht im Stande des Adels.

Doch mein Leben soll, so hoffe ich, ein Zeichen sein für das, was aus einem einfachen Knecht werden kann – wenn er den Mut hat, seinen Weg zu gehen, und nie vergisst, wer er einst gewesen ist.

Text: Christel Zidi

Anmerkung

Friedrich Wilhelm Grimmes Erzählung: „Man soll keinen Jungen ersäufen; denn man weiß nicht, was daraus werden kann“ beruht auf der wahren Lebensgeschichte von Johann Anton von Knecht.

Johann Anton Knecht wurde 1741 in Braunshausen geboren und starb 1810 in Wien.

Von Braunshausen über Frankfurt am Main nach Wien - Stationen im Leben des Johann Anton Knecht

Fotos: Georg Hennecke